こんにちは。がん専門のアドバイザー、本村ユウジです。

乳がんと診断された患者さんやそのご家族から「非浸潤がんと浸潤がん、何が違うのですか」という質問をよく受けます。この2つの違いを理解することは、今後の治療方針を考えるうえで重要です。

乳がんは大きく「非浸潤がん」と「浸潤がん」に分けられ、がん細胞がどこまで広がっているかによって分類されます。それぞれの特徴、診断方法、治療方針には違いがあり、予後にも影響します。

この記事では、乳がんの非浸潤がんと浸潤がんについて、最新の医学的知見に基づいて詳しく解説していきます。

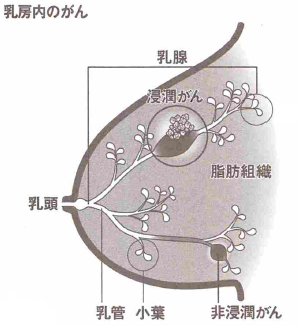

乳腺の構造と乳がんが発生する場所

乳がんは乳腺にできるがんです。乳腺は女性に特有の器官ですが、まれに男性も発症することがあります。

乳腺は「小葉」という母乳を作る組織と、母乳を運ぶ「乳管」から構成されています。乳頭を中心に10から15本の乳管が胸筋に向かって放射状に広がり、枝分かれしています。

乳管はさらに細かく分かれて「小葉外終末乳管」と「小葉内終末乳管」、そして母乳を分泌する「腺房」から成り立っています。乳がんの約90パーセント以上が、この小葉外終末乳管の上皮細胞から発生するとされています。

乳がん細胞は最初、乳管や小葉の内側にある上皮細胞から発生します。この時点では、がん細胞は乳管や小葉を包む基底膜の内側にとどまっています。この状態を「非浸潤がん」と呼びます。

一方、がん細胞が基底膜を破って乳管や小葉の外に出て、周囲の組織に広がった状態を「浸潤がん」と呼びます。

非浸潤がんとは何か

非浸潤がんは、がん細胞が発生した乳管や小葉の内部にとどまっている状態を指します。医学的には「Ductal Carcinoma In Situ」を略して「DCIS」と呼ばれることもあります。

非浸潤がんの特徴は、がん細胞が基底膜を破っていないため、理論的にはリンパ管や血管に入り込むことができず、他の臓器への転移が起こらない点にあります。つまり、この段階で発見して適切に治療できれば、ほぼ100パーセント完治が期待できる早期のがんといえます。

現在、日本で診断される乳がんのうち、非浸潤がんは約15から20パーセントを占めています。検診の普及により、マンモグラフィで発見される非浸潤がんの割合が増加しています。

非浸潤がんは多くの場合、自覚症状がありません。しこりとして触れないことも多く、検診のマンモグラフィで石灰化として発見されたり、乳頭からの血性分泌物で気づかれることがあります。

非浸潤がんはさらに細かく分類され、発生場所によって「非浸潤性乳管がん(DCIS)」と「非浸潤性小葉がん(LCIS)」に分けられます。また、がん細胞の形態によって「面疱型」「充実型」「篩状型」「乳頭型」などに分類されます。

さらに、がん細胞の異型度によって高悪性度、中間悪性度、低悪性度に分類されます。高悪性度の非浸潤がんは、低悪性度のものに比べて、治療後に再発する頻度が高く、また早期に再発する傾向があることが分かっています。

浸潤がんとは何か

浸潤がんは、がん細胞が乳管や小葉を包む基底膜を破って外に出て、周囲の乳腺組織に広がっている状態を指します。

基底膜を破ったがん細胞は、周囲にあるリンパ管や血管に入り込むことができるようになります。リンパ管に入ったがん細胞は、リンパの流れに乗って主に脇の下にある腋窩リンパ節に運ばれ、そこで増殖します。これがリンパ節転移です。

また、血管に入り込んだがん細胞は、血液の流れに乗って全身に運ばれ、骨、肺、肝臓、脳などの臓器で増殖することがあります。これが遠隔転移です。

浸潤がんは乳がん全体の約80パーセントを占め、最も多いのが「浸潤性乳管がん」です。浸潤性乳管がんはさらに「腺管形成型」「充実型」「硬性型」に分類されます。

その他に「特殊型」と呼ばれる浸潤がんがあり、「浸潤性小葉がん」「粘液がん」「髄様がん」「管状がん」「腺様嚢胞がん」などが含まれます。特殊型は浸潤がん全体の約10パーセントを占めています。

浸潤がんの進行度は、がんの大きさ、リンパ節転移の有無、遠隔転移の有無によって、ステージ1から4に分類されます。ステージが進むほど、治療が複雑になり、予後にも影響します。

非浸潤がんと浸潤がんの違い

非浸潤がんと浸潤がんの違いを、表にまとめました。

| 項目 | 非浸潤がん | 浸潤がん |

|---|---|---|

| がん細胞の位置 | 乳管や小葉の内部にとどまる | 乳管や小葉の外に広がる |

| 基底膜 | 破っていない | 破っている |

| リンパ節転移 | 理論的に起こらない | 起こる可能性がある |

| 遠隔転移 | 理論的に起こらない | 起こる可能性がある |

| ステージ分類 | ステージ0 | ステージ1から4 |

| 乳がん全体に占める割合 | 約15から20パーセント | 約80パーセント |

| 自覚症状 | 多くはない。しこりを触れないことも多い | しこりとして触れることが多い |

| 完治の可能性 | 適切な治療でほぼ100パーセント | ステージや治療により異なる |

この違いを理解することで、なぜ早期発見が重要なのか、なぜ検診が推奨されるのかが分かります。非浸潤がんの段階で発見できれば、転移のリスクがなく、治療の選択肢も広がります。

診断方法の特徴と違い

非浸潤がんと浸潤がんでは、発見のきっかけや診断方法に特徴があります。

非浸潤がんの診断

非浸潤がんは、多くの場合、症状がないため検診で発見されます。特にマンモグラフィによる「石灰化」の発見が重要な手がかりとなります。

マンモグラフィは乳房専用のX線検査で、乳房を圧迫して薄く伸ばして撮影します。非浸潤がんでは、がん細胞が壊死したり分泌物が沈着したりすることで、微細な石灰化が生じることがあります。この石灰化がマンモグラフィで白い点状や線状の影として映り、早期発見につながります。

マンモグラフィで石灰化が見つかった場合、さらに超音波検査(エコー)やMRI検査で詳しく調べます。ただし、非浸潤がんの石灰化は非常に小さいため、超音波検査では発見しにくい場合があります。

最終的な診断には、針生検で組織を採取し、顕微鏡でがん細胞の有無を確認する病理検査が必要です。この検査で、がん細胞が乳管内にとどまっているか、基底膜を破って外に出ているかを判定します。

浸潤がんの診断

浸潤がんは、しこりとして触れることが多く、患者さん自身が発見する場合が約50パーセント、定期検査や検診での発見が約20から25パーセントとされています。

しこりが触れる場合は、マンモグラフィでは白い腫瘤として映ります。また、超音波検査では低エコー域として認識されることが多く、しこりの性状を詳しく調べることができます。

浸潤がんの診断でも、針生検による病理検査が必須です。さらに、浸潤がんでは、がんのサブタイプ(ホルモン受容体の有無、HER2の発現など)を調べることが治療方針を決めるうえで重要になります。

また、浸潤がんと診断された場合は、リンパ節転移や遠隔転移の有無を調べるため、CT検査、MRI検査、PET-CT検査などの全身検査が行われることがあります。

治療方法の違い

非浸潤がんと浸潤がんでは、治療方針が異なります。

非浸潤がんの治療

非浸潤がんの治療の基本は手術です。転移の可能性がないため、局所療法である手術でがんを取り除けば、ほぼ完治が期待できます。

手術方法には、乳房部分切除術(乳房温存手術)と乳房全切除術があります。がんの広がりが限局している場合は乳房部分切除術が選択されますが、広範囲に広がっている場合は乳房全切除術が必要になることもあります。

乳房部分切除術を行った場合は、手術後に放射線治療を行うことが推奨されています。これにより、温存した乳房内での再発を防ぐことができます。

非浸潤がんでは、リンパ節転移がないため、通常はリンパ節の切除(腋窩リンパ節郭清)は行いません。また、全身治療である薬物療法も基本的には不要です。ただし、ホルモン受容体陽性の非浸潤がんで乳房部分切除術を行った場合、再発予防のためにホルモン療法を行うことがあります。

最近の研究では、低リスクの非浸潤がんに対して、手術を行わずに厳重な経過観察(アクティブモニタリング)を行うという選択肢も検討されています。2024年のサンアントニオ乳がんシンポジウムで発表されたCOMET試験では、低リスクの非浸潤がんに対する手術と経過観察を比較した結果、2年後の浸潤がん発生率に差がなかったことが報告されました。ただし、これはまだ研究段階であり、今後の長期的な追跡調査が必要です。

浸潤がんの治療

浸潤がんの治療は、手術、放射線治療、薬物療法を組み合わせた集学的治療が基本となります。

手術は乳房部分切除術または乳房全切除術が行われ、がんの大きさや位置によって選択されます。浸潤がんでは、リンパ節転移の可能性があるため、センチネルリンパ節生検や腋窩リンパ節郭清が必要になる場合があります。

乳房部分切除術を行った場合は、術後に放射線治療を行います。これにより、温存した乳房での再発リスクを約15ポイント減少させることができるとされています。また、乳房全切除術を行った場合でも、リンパ節転移が複数ある場合や再発リスクが高い場合は、胸壁や鎖骨上部への放射線治療が推奨されます。

浸潤がんでは、目に見えない微小転移が既に全身に広がっている可能性があるため、薬物療法が重要な役割を果たします。薬物療法には、化学療法(抗がん剤)、ホルモン療法、分子標的治療があり、がんのサブタイプに応じて使い分けられます。

手術前に薬物療法を行う「術前薬物療法」は、がんを縮小させて手術を可能にしたり、乳房温存手術ができるようにすることを目的とします。手術後に行う「術後薬物療法」は、微小転移を根絶し、再発を防ぐことを目的とします。

現在、浸潤がんは主に5つのサブタイプ(ルミナルA、ルミナルB・HER2陰性、ルミナルB・HER2陽性、HER2陽性、トリプルネガティブ)に分類され、それぞれに適した薬物療法が選択されます。

予後について

非浸潤がんと浸潤がんでは、予後に大きな違いがあります。

非浸潤がんは、適切な治療を行えば、ほぼ100パーセントの完治が期待できます。非浸潤がんと診断された患者さんの20年後の乳がんによる死亡率は約3パーセントと非常に低く、一般集団とほぼ変わらないレベルです。

ただし、非浸潤がんでも治療後に再発する可能性はあります。再発した場合、再び非浸潤がんとして再発することもあれば、浸潤がんに進行して再発することもあります。そのため、治療後も定期的な検診が重要です。

浸潤がんの予後は、ステージ、サブタイプ、治療への反応性などによって異なります。早期の浸潤がん(ステージ1、2)では、適切な治療により良好な予後が期待できます。しかし、進行した浸潤がんやトリプルネガティブなど予後不良なサブタイプでは、治療が難しくなることがあります。

重要なのは、非浸潤がんの段階で発見できれば、ほぼ完治が期待できるという点です。これが、40歳以上の女性に対して定期的なマンモグラフィ検診が推奨される理由です。

早期発見の重要性

乳がんは、非浸潤がんの段階で発見し治療することが理想的です。第二に、浸潤がんになったとしても、できるだけ早く、がんが小さく、転移がない段階で発見することが望ましいとされています。

日本では、40歳以上の女性に対して2年に1回のマンモグラフィ検診が推奨されています。若い世代で乳腺濃度が高い方(デンスブレスト)には、超音波検査の併用も有効です。

また、月に1回程度の自己触診も推奨されます。乳房のしこり、皮膚のへこみやひきつれ、乳頭からの異常な分泌物(特に血性や茶褐色)などの変化に気づいたら、すぐに医療機関を受診することが大切です。

早期発見により、治療の選択肢が広がり、乳房温存の可能性が高まり、何より命を守ることができます。

まとめ

乳がんの非浸潤がんと浸潤がんは、がん細胞がどこまで広がっているかによって分類されます。

非浸潤がんはがん細胞が乳管や小葉の内部にとどまっている状態で、適切な治療によりほぼ完治が期待できます。浸潤がんはがん細胞が基底膜を破って周囲に広がった状態で、リンパ節転移や遠隔転移の可能性があるため、手術、放射線治療、薬物療法を組み合わせた治療が必要になります。

早期発見のためには、定期的なマンモグラフィ検診と自己触診が重要です。気になる症状があれば、早めに医療機関を受診しましょう。

参考文献・出典情報

- がん研有明病院「乳がん|がんに関する情報」

- 乳がんinfoナビ「乳がんとは | 乳がんの早期発見」

- 中外製薬「浸潤がんと非浸潤がん|乳がんの基礎知識|おしえて 乳がんのコト」

- 国立がん研究センター がん情報サービス「乳がん 治療」

- ファイザー「乳がんの特徴や症状とは|乳がんを学ぶ|がんを学ぶ」

- MSD oncology「乳がんとは(種類、症状など) | 乳がん」

- 乳がんinfoナビ「第2回 乳がんを診断・治療するために必要な検査」

- 乳がんinfoナビ「術前・術後薬物療法とは | 専門医が解説する乳がん治療」

- がんプラス「乳がん手術のプラス治療 術前・術後薬物療法と術後放射線療法はどのように行われるか?」

- 海外がん医療情報リファレンス「非浸潤性乳管がん(DCIS)診断後の乳がんによる死亡リスクは低い」