肝動脈塞栓療法の副作用の概要

肝動脈塞栓療法の主な副作用は、痛み、発熱、吐き気や嘔吐、そして肝機能の低下です。これらの副作用の程度は、患者さんの全身の状態、塞栓の範囲、腫瘍の大きさや位置などによって大きく異なります。塞栓の範囲が狭く、腫瘍が小さければ、副作用はそれに応じて軽くなる傾向があります。

副作用を我慢する必要はありません。つらいときには遠慮なく医師に状態を伝え、適切な薬を処方してもらうことが重要です。副作用を放置すると食欲や体力が低下し、肝臓の状態がさらに悪化する可能性があるからです。

一般的に副作用は数日から1週間程度で改善します。しかし、2週間以上続く場合や、腫瘍の大きさや塞栓の範囲に比べて副作用が重篤な場合は、肝膿瘍や胃腸の潰瘍など、より深刻な合併症の可能性があります。

肝動脈塞栓療法の副作用一覧

| 副作用の種類 | 発症時期 | 症状の特徴 | 持続期間 |

|---|---|---|---|

| 痛み | 治療直後から | 胸部、腹部の強い痛み・重圧感 | 2~3日程度 |

| 発熱 | 治療後1~3日 | 37~38度の発熱 | 3~5日、時に2週間 |

| 吐き気・嘔吐 | 治療後1~2日 | 強い吐き気と嘔吐 | 1~2日程度 |

| 肝機能低下 | 治療後3~5日 | 血液検査値の悪化 | 数日から1週間 |

具体的な副作用の詳細解説

痛みの特徴と対処法

抗がん剤や塞栓物質を注入する際に、胸や腹部に強い痛みや重圧感を感じることがあります。塞栓の位置によっては、肩や腕、背中など広い範囲にわたって痛みが生じます。この痛みは通常、治療後2~3日で消失しますが、痛みが強い場合は医師が適切な鎮痛薬を処方します。

2025年の最新ガイドラインでは、痛みの管理について個別化されたアプローチが推奨されており、患者さんの痛みの程度に応じて段階的な鎮痛治療が行われます。

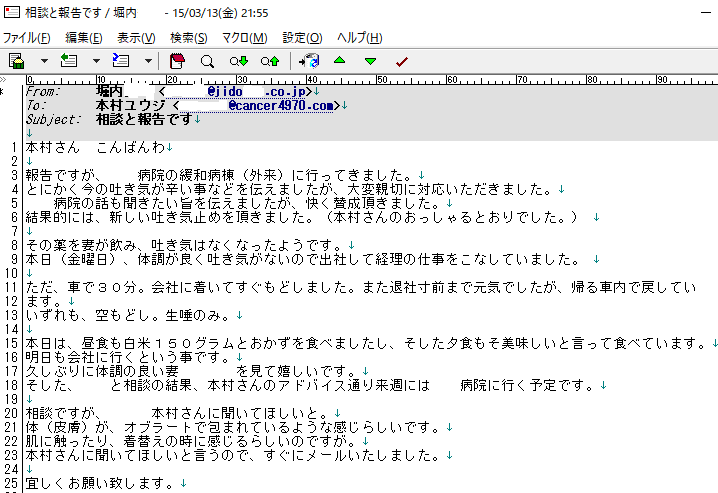

発熱反応について

治療を受けたほぼすべての患者さんで、治療後3~5日にわたって37~38度台の熱が出ます。これは腫瘍が壊死したことに対する体の正常な反応の一つです。

腫瘍が大きい場合、体がより多くの壊死した腫瘍組織を処理し、体外へ排出しなければならないため、熱もそれに応じて長く続き、2週間ほど下がらないこともあります。

抗がん剤のジノスタチンスチマラマーを使用した場合には、治療後1~2時間で高熱を発し、寒気を感じることがあります。

吐き気・嘔吐の症状と対策

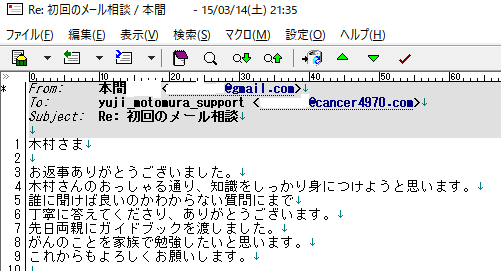

治療後1~2日は吐き気があり、時には激しく嘔吐することもあります。これも腫瘍の壊死に対する体の反応の一つです。加えて、抗がん剤の副作用として吐き気を引き起こすこともあります。

現在では、脳の嘔吐中枢に働きかけて吐き気を抑制する薬(制吐薬)などを投与して、効果的に吐き気をコントロールします。

肝機能低下の機序と管理

塞栓療法後、患者さんの多くで3~5日ほど肝機能が一時的に低下します。その後、徐々に回復していきます。これは主に腫瘍が壊死することが原因です。しかし、広範囲を治療対象として血管を塞栓した場合や、肝硬変が進行している場合には、正常な肝臓組織も損傷している可能性があります。

肝機能の悪化が疑われる場合は、治療後もできるだけ安静を保ち、十分な水分や栄養を補給し、肝臓の保護に努めます。

肝臓がアンモニアなどの毒性物質を処理できなくなり、高アンモニア血症や肝性脳症(意識障害)を発症した場合には、アミノ酸製剤(アンモニアの代謝を促進し、体内のアミノ酸バランスを調整する)や、腸でのアンモニア吸収を抑制する薬などが投与されます。

重篤な副作用と合併症

肝梗塞

塞栓療法では、肝臓の腫瘍以外の組織の一部でも血液がまったく流れなくなり(肝梗塞)、組織が壊死を始めることがあります。

これは以下のような場合に起こりやすくなります:

1. 肝硬変が進行して門脈の流れが滞っている

2. 肝動脈以外で腫瘍によって塞がれている門脈の部分も塞栓範囲に含めた

3. 肝動脈の一部が門脈に繋がっている(短絡路=シャント)ために塞栓物質が門脈に混入した

この場合の腹痛や発熱は、通常よりも重篤になります。

肝膿瘍

塞栓を行った後、腫瘍や肝臓の壊死した組織が化膿し、膿が溜まった状態(膿瘍)になることがあります。そのため、治療後には肝膿瘍になっていなくても、予防的に抗生物質を投与します。肝膿瘍が確認された場合には、迅速に針で膿を吸引するなどの処置が必要になります。

胆嚢炎・胆管炎

肝動脈から分岐する胆道動脈に塞栓物質が流れ込むと、胆嚢炎や胆管炎を引き起こすことがあります。重篤な場合には、胆嚢や胆管の組織の一部が壊死することもあります。

ゼラチンスポンジの粉末を使用した場合には、この可能性がより高くなるとされています。胆道動脈への塞栓物質の流入を回避した場合でも、胆嚢炎を起こすことがあります。まれに、針で胆汁を吸引する処置(ドレナージ術)が必要になります。

胃や腸の潰瘍

肝動脈から分岐する胃動脈や胃十二指腸動脈に塞栓物質が流れ込むと、胃や十二指腸の粘膜が損傷され、潰瘍を生じます。これは塞栓物質が流入しなかった場合でも起こることがあります。

時には、病気や治療に対する心理的ストレスのために胃の粘膜が弱くなり、潰瘍を起こすこともあります。そのため、治療後すぐに胃腸に異常が見られなくても、抗潰瘍薬などを投与して潰瘍を予防することがあります。

脾梗塞・膵炎

塞栓物質が肝動脈から他の臓器に向かう動脈へ流れ込んだ場合に起こる副作用として、脾梗塞や膵炎があります。脾梗塞では、脾臓の血管が塞栓物質によって詰まり、脾臓の組織が壊死します。

抗がん剤による特異的副作用

ジノスタチンスチマラマーの副作用

ジノスタチンスチマラマー(商品名スマンクス)は、抗がん性抗生物質の一つで、油性の造影剤に混ぜて使用します。この薬は、がん細胞のDNAを切断することによりがん細胞を破壊します。

ジノスタチンスチマラマーの重大な副作用として、これまでにアレルギー性ショック、肝不全、間質性肺炎、急性腎不全、肝膿瘍などが報告されています。これらはいずれも迅速な治療を必要とし、治療が遅れると生命に危険が及ぶ可能性もあります。

そのため、この薬を使用するかどうかは、患者さんの肝臓や腎臓の状態、造影剤およびこの薬に対するアレルギーの有無などを詳しく検査した上で、慎重に決定します。また、治療後は患者さんに異変がないか十分に観察します。

治療後の合併症

肺動脈塞栓症

これは治療の直接的な副作用ではありませんが、重要な合併症の一つです。治療後の止血の際にきつく圧迫すると、静脈に血栓(血の固まり)ができる可能性があります。

安静解除後に起床する際、血栓がある状態だと、時に血の固まりが肺まで運ばれ、肺動脈を詰まらせてしまいます。重症の場合は呼吸困難や心不全に陥り、生命に危険が及ぶ可能性もあります。特に肝機能が良好で、血液凝固作用が正常な場合には注意が必要です。

最新の副作用管理と予防策

2025年現在、肝動脈塞栓療法の副作用管理については、以下のような進歩が見られています:

個別化医療の導入により、患者さん一人一人の状態に応じた副作用予防策が取られるようになりました。治療前の詳細な検査により、副作用のリスクを事前に評価し、適切な予防薬の投与や治療計画の調整が行われています。

また、新しい制吐薬や鎮痛薬の開発により、従来よりも効果的に副作用をコントロールできるようになっています。さらに、画像診断技術の向上により、塞栓物質の正確な配置が可能となり、不要な正常組織への影響を最小限に抑えることができるようになりました。

患者さんが注意すべきポイント

肝動脈塞栓療法を受ける患者さんには、以下の点に注意していただくことが重要です:

まず、副作用は治療の効果を示すサインでもあることを理解しておきましょう。腫瘍が壊死することで起こる副作用は、治療が効いている証拠でもあります。

しかし、副作用を我慢する必要はありません。痛みや吐き気、発熱などの症状がつらい場合は、遠慮なく医療スタッフに相談してください。適切な薬物治療により、これらの症状を軽減することが可能です。

また、治療後の経過観察は非常に重要です。定期的な血液検査や画像検査により、副作用の程度や治療効果を評価します。これらの検査を怠らず、医師の指示に従って受診することが大切です。

日常生活においても、十分な水分摂取、栄養管理、適度な安静を心がけることで、副作用の軽減と回復の促進が期待できます。

まとめ

肝動脈塞栓療法は肝臓がんの有効な治療法ですが、様々な副作用を伴います。しかし、適切な副作用管理により、これらの症状をコントロールしながら治療を継続することが可能です。

最新の医療技術と薬物療法の進歩により、副作用の予防と管理はより効果的になっています。