胆道がんは日本でも約2万3,000人が年間に発症する消化器系のがんで、早期発見が困難な難治性のがんとして知られています。本記事では、胆道がんの原因、症状、検査方法、最新の治療方法について、一般の方にもわかりやすく詳しく解説します。

胆道とは何か - 基本的な構造と機能

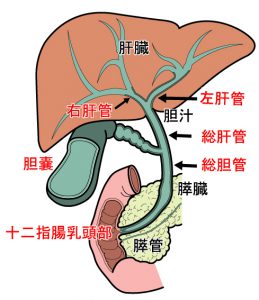

胆道とは、肝臓で作られた胆汁が十二指腸に流出するまでの排出経路となる管腔で、胆のうと胆管からなります。胆汁は肝臓で生成される黄褐色の消化液で、脂肪の分解と吸収に重要な役割を果たしています。

胆管は肝臓の中から木の枝が幹に向かって集まるように徐々に合流して太くなっていき、肝臓から出ると左と右の胆管が合流して一本となり十二指腸へと続きます。胆のうは胆管の途中にあり、肝臓から分泌された胆汁を濃縮・貯蔵し、食物が十二指腸に達すると収縮して胆汁を十二指腸に排出します。

胆管は十二指腸の出口で主すい管と合流し、十二指腸乳頭部に開口します。したがって、胆道がんとは胆のうに発生する胆のうがん、胆管に発生する胆管がん、十二指腸乳頭部に発生する乳頭部がんが含まれています。

胆道がんの現状と発生率

胆道がんは日本では決して珍しいがんではなく、年間2万人以上が新たに診断されています。男性では9番目、女性では7番目に多いがんです。また、50歳代から増え始めて70歳代、80歳代の高齢者に多く、胆管がんと乳頭部がんは男性、胆嚢がんは女性に多い傾向がみられます。

胆道がんは全がんの中でも6番目に多く、膵臓がんに続いて5年生存率の低い難治性のがんとして知られています。5年相対生存率は約25%と予後不良で、毎年1万人以上の方が亡くなっています。黄疸、胆管炎による発熱・腹痛などの症状を伴うことがありますが、患者に自覚症状がなく、診断された時には既に切除不能の進行がんであることも少なくありません。

胆道がんの原因と危険因子

胆道がんの原因は明らかではありませんが、以前から胆石、あるいは膵胆管合流異常という病気との関連が言われています。胆のうがん患者では約60%と高い確率で胆石を合併することが知られています。

このように胆のうがんと胆石の合併率が高いことから、胆石によるなんらかの影響により胆のうがんが発生するのではないかと推測されています。胆石発作を契機に発見される胆のうがんもあります。しかし、逆に胆石症で胆のうがんを合併している頻度は5%未満にすぎません。したがって、胆石をもっている方が胆のうがんを恐れ過ぎる必要はありませんが、定期的なチェックは必要になります。

胆道がんの危険因子

胆道がんの原因として、胆嚢炎、原発性硬化性胆管炎などの慢性炎症に加え、先天性胆道拡張症、膵胆管合流異常といった先天性疾患も指摘されています。また、最近では印刷業務で使用されているジクロロメタン、ジクロロプロパンを長期間使用することで胆管がんの発生が増加することも報告されています。

以下の症状や状態がある方は特に注意が必要です:

- 黄疸

- 右上腹部痛

- 肝機能異常

- 慢性膵炎や急性膵炎にかかったことがある

- 家族や親戚に胆道がんになった人がいる

- 人間ドックでの超音波検査で、胆石、胆管が太い、胆のう壁が厚いなどと指摘を受けた

胆道がんの症状と早期発見の重要性

胆道がんは特徴的な症状が少なく、早期発見の困難ながんの一つです。初期の胆道がんは無症状のことが多いので、その発見には人間ドックなどの定期健診を受けることが重要です。

胆道がんの主な症状

胆道がんで最も多い症状は黄疸です。肝外胆管がんや乳頭部がんでよくみられます。胆汁の通り道である胆管が腫瘍で閉塞することによって胆汁が流れにくくなり、血管内に逆流することで起こります。黄疸になると、胆汁中の色素のビリルビンにより皮膚や眼球が黄色くなったり、尿が濃くなったりします。また、胆汁が腸管に排泄されないため、便が白っぽくなることがあります。

黄疸が進行すると、皮膚のかゆみやだるさ、食欲不振、体重減少などが起こることもあります。胆道閉塞でうっ滞した胆汁に感染が生じると、胆管炎を発症し高熱が出ることがあり、敗血症という重度の感染症から致命的となることもあります。

その他の症状としては、みぞおちや右わき腹の痛み、発熱、全身のだるさ、食思不振、体重減少などがあります。うっ滞した胆汁に細菌が感染すれば発熱(通常は高熱)を伴います。また、腫瘍そのものが発熱を誘発する場合もあります。

胆道がんの検査方法と診断

胆道がんの診断のためには、まず血液検査と腹部超音波検査を行います。最近の健診では血液検査に加え腹部の超音波検査が行われますので、無症状の胆のうがんや胆管がんが発見されることがあります。

血液検査

血液検査では胆道の閉塞に伴い、黄疸の原因物質であるビリルビンが高値を示したり、胆道系酵素とよばれるアルカリフォスファターゼ(ALP)やγ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)が上昇してくるのが特徴です。GOTやGPT(各々AST、ALTともよばれる)などの肝機能検査も異常値を示すようになります。

がんがある程度進行していくと腫瘍マーカーであるCA19-9やCEAが上昇しますが、早期には上昇しないことが多いようです。腫瘍マーカーは一般的にCEAやCA19-9が測定されますが、これらで確定診断ができるわけではありません。がんであっても上昇しないことや、がんでなくても上昇することがあるためです。

画像検査

超音波検査は身体に負担がなく、手軽にできる検査です。胆のうがんの場合には、ポリープ状に隆起したり、胆のう壁が厚くなったりします。早期胆のうがんの多くは、この超音波検査で発見されています。胆管がんは早期の小さながん自体を描出するのは難しいですが、胆管の拡張や胆管壁の肥厚などの異常所見が認められます。

がんの広がりを診断するために、超音波検査、CT検査、MRI検査を行います。さらに詳しく調べる必要がある場合には、内視鏡を使った検査や生検、細胞診を行うことがあります。

内視鏡を使う検査として、超音波内視鏡検査(EUS)、内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査(ERCP)、管腔内超音波検査(IDUS)、経口胆道鏡検査(POCS)があります。また遠隔転移の疑いがある場合にはPET検査を追加します。

胆道がんの治療方法 - 2025年最新情報

胆道がんは治療がたいへん難しいがんのひとつですが、近年の医療技術の進歩により、新しい治療法が続々と登場しています。2025年現在の最新治療情報をもとに、詳しく解説します。

外科療法(手術治療)

胆道がんでは、がんを取り除くには手術が最も有効と考えられており、切除可能症例には積極的に外科的切除を検討しています。浸潤しやすい性質に加え、化学療法や放射線治療の効果が高くないためです。そのため、胆道がんの治療では手術が最初の選択肢となります。

胆道がんが発生場所から周囲の臓器(膵臓、肝臓、十二指腸、脾臓など)に広がり始めたときには、胆嚢や胆管だけでなく、その周囲の浸潤している臓器やその一部、血管やリンパ管なども切除します。このような手術は技術的に難しく、手術を行うかどうかは慎重に検討します。

胆道がんに対する外科的な手術の方法は、腫瘍の存在部位により選択されます。特に胆管がんや胆嚢がんなどで肝臓の近くにできたがんの場合には、肝臓も含めた広範囲な切除が必要とされ、難易度が高い手術が必要となります。逆にがんのできる部位が、十二指腸側である場合は、膵臓の切除を含めた手術が必要となります。

薬物療法(化学療法)の最新情報

2025年現在、胆道がんの薬物療法は大きく進歩しています。以下に主要な治療法を詳しく説明します。

標準的な一次治療

切除不能の胆道がんに対しては、ゲムシタビンとシスプラチンの併用療法(GC療法)が長らく標準治療とされてきました。この治療法は、週1回2週連続でゲムシタビンとシスプラチンの点滴を行い、1週間休むのを1コースとして、3週毎に繰り返す治療方法です。

日本においては、ゲムシタビンとS-1の併用療法であるGS療法、ゲムシタビン+シスプラチンにS-1を加えたGCS療法も標準治療として行われています。

免疫チェックポイント阻害薬との併用療法

2022年から2023年にかけて、胆道がん治療に革命的な変化がもたらされました。ゲムシタビンとシスプラチンの2つの抗がん薬とデュルバルマブという新薬(免疫チェックポイント阻害薬)との併用療法が胆道がんに対して高い有効性を示した国際共同試験(TOPAZ-1)の結果が発表されました。これは13年ぶりの新治療確立となる画期的な報告であり、胆道がん治療の新しい時代の幕開けとなりました。

TOPAZ-1試験では、切除不能・局所進行性・転移性胆道がん患者に対して、デュルバルマブ(イミフィンジ)+ゲムシタビン+シスプラチン併用療法とプラセボ+ゲムシタビン+シスプラチン併用療法を比較した結果、併用群で全生存期間中央値が12.8ヶ月となり、プラセボ群の11.5ヶ月と比較して有意に延長しました。

また、ペムブロリズマブ(キイトルーダ)とゲムシタビン+シスプラチンの併用療法についても良好な成績が示されており、近い将来これも標準治療の一つとして加わってくることが考えられます。

分子標的治療薬の登場

胆道がんにはがん細胞に増殖を命令する遺伝子異常が複数発見されており、これらを狙い撃ちする新しい薬剤(分子標的薬)の開発も進んでいます。

FGFR2融合遺伝子を標的とした治療

2024年9月、日本においてFGFR2融合遺伝子陽性の胆道がんに対する新たな治療薬「タスルグラチニブ(タスフィゴ)」が承認されました。これは日本人でのゲノム解析から創製された新薬で、FGFR2融合遺伝子を有する胆道がんに対して高い効果を示しています。

タスルグラチニブは、線維芽細胞増殖因子受容体(FGFR)であるFGFR1、FGFR2、FGFR3に対して選択的阻害活性を示す経口投与可能な新規チロシンキナーゼ阻害剤です。国際共同第II相試験によってその有効性(客観的奏効率:30%、臨床的有効率:51%)が示されており、がん化学療法後に増悪したFGFR2融合遺伝子陽性の治癒切除不能な胆道癌に対して使用されます。

FGFR2融合遺伝子は、胆道がんの15~30%を占める肝内胆管がんの約5~14%に認められており、個別化医療の観点からも重要な進歩となっています。

その他の分子標的治療薬

胆道がんに対する遺伝子パネル検査では、IDH1変異やERBB2遺伝子増幅によるHER2タンパク過剰発現が見られることがあります。IDH1変異は肝内胆管がんの10-20%で検出される遺伝子異常で、IDH阻害薬のイボシデニブの効果が示されています。ERBB2遺伝子増幅によるHER2タンパク過剰発現も胆道がんでは10-20%に見られ、HER2陽性の乳がんや胃がんで使用されている抗HER2抗体薬の効果が期待されています。

放射線治療

胆道がんに対する放射線治療については、十分な証明がないため適応は慎重に行う必要があります。延命あるいはステント開存期間の延長、減黄、疼痛緩和を目的に行います。全身状態や合併症のため手術や化学療法が選択枝とならない場合に、治療選択肢となることがあります。

胆嚢がんに対して放射線治療を行う場合は、おもに体外から照射します。胆管がんに対しては、腔内照射(内部照射)と外部照射を組み合わせることもあります。腔内照射とは、胆管の内部に小さな放射性物質を入れ、近接するがんに放射線を照射する方法です。

胆道がんに対する緩和療法

胆道がんの患者の多くは、胆管内にがんがつまり(胆道閉塞)、胆汁の流れがとどこおって黄疸になります。そこで、つまった胆管の内部に細い管(ステント)を入れ、胆汁が胆管内を流れるようにします。

体外から小さなチューブ(カテーテル)を胆管に通して、胆汁を体外へ排出することもあります。がんが十二指腸や大腸に広がると、食物がこれらの臓器を通過できなくなることもあるからです。その場合は、つまった部分を迂回する通路(バイパス)をつくります。

胆道がんの多くは胆管閉塞による黄疸を伴い、内視鏡を用いた胆管ステント治療が必要になります。特に肝門部領域胆管癌においては、腫瘍により胆管が複雑に分断されるため、ステント治療も非常に複雑になります。

胆道がんの予後と生存率

胆道がんは5年生存率が20%以下と予後不良な難治性がんです。しかし、近年の医療技術の進歩により、早期発見・早期治療によって予後の改善が期待できるようになってきています。

病期別の5年生存率は、I期からII期までの治療は外科手術が基本で、比較的良好な予後が期待できます。III期の場合でも手術が可能な場合がありますので専門医に相談されることをお勧めします。IV期の場合は手術は対象外となりますが、内科的治療により切除不能例が有効な内科的治療により切除可能例へと改善することもあります。

胆道がんの最新研究動向

現在、胆道がんでのゲノム異常を標的とした臨床開発はめざましい勢いで進められています。免疫チェックポイント阻害薬や分子標的薬などの新しい薬剤の導入によって、胆道がん患者の予後が今後ますます向上すると期待されています。

また、がんの基礎研究を出発点に、製薬企業等との活発な共同研究による創薬開発も積極的に進められており、今後こうした成果がさらに生まれてくることが期待されています。

日常生活での注意点

胆道がんの予防法は明確に確立されていませんが、以下の点に注意することが重要です:

- 定期的な健康診断を受ける

- 腹部超音波検査を含む人間ドックを受診する

- 胆石がある場合は定期的な経過観察を行う

- 黄疸や右上腹部痛などの症状がある場合は早期に医療機関を受診する

- 家族歴がある場合は医師に相談する

まとめ

胆道がんは難治性のがんとして知られていますが、2025年現在、治療法は大きく進歩しています。免疫チェックポイント阻害薬との併用療法や分子標的治療薬の登場により、患者さんの治療選択肢が大幅に広がりました。

早期発見が困難ながんであるため、定期的な健康診断と症状への注意が重要です。特に胆石や肝機能異常がある方、家族歴がある方は、定期的な検査を受けることをお勧めします。

胆道がんと診断された場合は、専門医と十分に相談し、最新の治療情報を基に最適な治療方針を決定することが大切です。医療技術の進歩により、胆道がんの治療成績は今後さらに向上していくことが期待されます。