大腸がんの再発と転移の基本概念

大腸がんの治療において、手術による完全切除が行われても、一定の確率で再発や転移が発生することが知られています。2025年現在、手術技術や診断技術の向上により再発率は低下していますが、依然として重要な課題です。大腸がんで治療を受けている総患者数は56万3,000人(2023年)、年間死亡者数は5万3,088人(2022年)となっており、再発・転移の早期発見と適切な治療が患者さんの予後改善に直結します。

再発と転移の定義

再発とは、手術によってがんをすべて切除できたと判断されても、手術で切り取った範囲の外に微小ながん細胞が残っており、それが時間とともに成長して画像検査で確認できる大きさになった状態を指します。一方、転移とは、がん細胞が血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器に到達し、そこで新たな腫瘍を形成することです。

大腸がんの再発と転移の確率

ステージ別の再発率(2025年最新データ)

大腸がんの再発率は、病期(ステージ)によって大きく異なります。最新の統計データによると、以下のような再発率となっています:

| ステージ | がんの状態 | 再発率 | 5年生存率 |

|---|---|---|---|

| 0期 | 粘膜内にとどまる | ほぼ0% | 95%以上 |

| I期 | 筋層まで | 約6% | 90%以上 |

| II期 | 筋層を越えるがリンパ節転移なし | 約15% | 約85% |

| III期 | リンパ節転移あり | 約30% | 約70% |

| IV期 | 遠隔転移あり | - | 約15-20% |

再発発見の時期

大腸がんの再発には重要な時期的特徴があります。国立がん研究センターのデータによると、術後再発の87%が術後3年以内、97%が術後5年以内に診断されています。再発する患者さんの約85%は手術後3年以内、95%以上は5年以内に発見されるため、この期間の経過観察が極めて重要です。

ただし、肺転移については術後5~10年経過してから発見されることもあり、長期的な観察が必要です。そのため、手術後5年間は継続的なサーベイランス(経過観察)が推奨されています。

大腸がんの転移メカニズムと転移経路

転移の3つのメカニズム

大腸がんの転移は、主に以下の3つのメカニズムによって起こります:

1. 血行性転移

血行性転移は最も頻度の高い転移形式です。がん細胞が以下の過程を経て転移します:

- がん原発巣から血管壁に浸潤して血管内に侵入

- 血流に乗って転移先臓器の血管壁に接着

- 血管壁を通過して転移臓器に浸潤

- 転移先臓器で増殖・腫瘍形成

大腸の静脈血流は門脈を経由して肝臓に向かうため、肝転移が最も多くなります。肝臓から肺への血流により、次に肺転移が多く発生します。

2. リンパ性転移

リンパ管内に浸潤したがん細胞がリンパ流に乗ってリンパ節に転移する形式です。リンパ流は大腸がんの栄養血管となる動脈と並行する静脈の流れの逆方向に進むため、リンパ節転移もこの方向に従って生じます。

3. 腹膜播種(腹腔内転移)

大腸壁の最外層である漿膜にがん細胞が浸潤し、腹腔内に播種(種をまくように散らばる)される転移形式です。骨盤腔やダグラス窩、膀胱、卵巣などの骨盤内臓器にも転移することがあります。

主要な転移部位と特徴

肝転移

大腸がんで最も頻度の高い転移部位で、大腸癌研究会のデータによると大腸がん治癒切除後の肝臓への初発再発率は7.1%です。

肝転移の特徴

- 直径1cm程度になると超音波検査で発見可能

- 初期はほとんど自覚症状なし

- 腫瘍マーカー(CEA、CA19-9)の上昇が見られる

- 肝臓全体の70~80%を占めるまで症状が出ない

- 進行すると食欲不振、右上腹部の圧迫感、黄疸、腹水が出現

肝転移の治療

2025年現在、大腸がん肝転移の治療は大幅に進歩しています。手術による完全切除が可能な場合の5年生存率は30-50%と報告されており、切除不能な場合でも化学療法により腫瘍が縮小し、手術が可能になるケース(Conversion Surgery)が10~30%にのぼります。

肺転移

大腸がんと診断された患者さんの約2%に肺転移がみられ、手術を受けた患者さんの約5%に肺での再発が発生します。

肺転移の特徴

- 胸部X線撮影で丸い影として発見

- 初期は無症状

- 進行すると咳、血痰が出現

- さらに進行すると呼吸困難が生じる

- 術後数年から約10年後に発見されることもある

肺転移の治療成績

肺転移に対する手術を行った場合の5年生存率は30~68%、再手術を行った場合でも20~48%の5年生存率が報告されています。転移が肺のみの場合、約40%の患者さんで治癒が期待できます。

脳転移

大腸がんの脳転移は、肝転移や肺転移と比較すると頻度は低いですが、血流に乗ってがん細胞が脳に運ばれることで発生します。脳転移は通常、肝転移や肺転移が起きた後の二次的な転移として発生します。

脳転移の症状と治療

脳転移では、がん細胞ができた部位に応じて頭痛、めまい、しびれ、嘔吐、運動麻痺、感覚麻痺などの症状が現れます。治療は手術または放射線療法が選択されます。

局所再発の種類と特徴

吻合部再発

腫瘍切除後、腸管同士をつないだ部分にがん細胞が残存して再発するものです。腫瘍が大きくなると管腔が狭くなり、腸閉塞などの症状が出現します。再切除が必要ですが、周辺への広がりが強い場合は切除不能となることもあります。

骨盤内再発

特に直腸がんで多く見られ、肛門部の違和感や痛みから始まり、神経圧迫による激痛や足のむくみが生じます。直腸がんの局所再発率は結腸がんより有意に高く、結腸がん1.8%に対し直腸がん8.8%となっています。

がん性腹膜炎(腹膜播種)

がん細胞が腹腔内に広がり、腸への癒着・圧迫による腸閉塞や、がん性腹水による腹部膨満が生じます。

再発・転移の高リスク因子

組織学的リスク因子

病理組織検査により以下の因子が確認される場合、再発・転移のリスクが高くなります:

| リスク因子 | 内容 | 影響 |

|---|---|---|

| 深達度 | がんの腸壁浸潤の深さ | 漿膜下以上で肝転移リスク増加 |

| 静脈侵襲 | がん細胞の静脈内侵入 | 血行性転移のリスク増加 |

| リンパ節転移 | 領域リンパ節への転移の有無 | 転移個数により予後が変化 |

| 腫瘍マーカー | 血清CEA値の上昇 | 遠隔転移リスクの指標 |

最新の分子生物学的リスク因子

2025年現在、遺伝子学的研究の進歩により、再発・転移の高リスク群をより正確に判定できるようになってきました。MSI-High/dMMR(高頻度マイクロサテライト不安定性)やRAS遺伝子変異、BRAF遺伝子変異などの検査により、個別化された治療戦略が立てられています。

術後サーベイランス(経過観察)の重要性

標準的なサーベイランススケジュール

2025年現在推奨されているサーベイランススケジュールは以下の通りです:

| 期間 | 検査頻度 | 主な検査項目 |

|---|---|---|

| 術後1-3年 | 3か月ごと | 血液検査、腫瘍マーカー、CT検査 |

| 術後4-5年 | 6か月ごと | 血液検査、腫瘍マーカー、CT検査 |

| 術後5年以降 | 年1回 | 内視鏡検査(異時性がん検索) |

検査項目の詳細

血液検査・腫瘍マーカー

CEA(癌胎児性抗原)とCA19-9が主要な腫瘍マーカーとして測定されます。これらの値の上昇は再発の早期発見に有用ですが、偽陽性や偽陰性もあるため、画像検査と組み合わせた判断が重要です。

画像検査

- 胸部・腹部CT検査:肝転移、肺転移、局所再発の検索

- 腹部超音波検査:肝転移の検索

- 胸部X線検査:肺転移の検索

- MRI検査:必要に応じて精密検査として実施

- PET-CT検査:転移の全身検索

内視鏡検査

吻合部再発と異時性多発がんの検索を目的として実施されます。大腸がん術後の異時性多発がんの発生率は1.5~3.0%と報告されており、一般人口と比較して1.3~1.5倍高率です。

最新の転移メカニズム解明

がん細胞集団による転移

2025年に発表された最新の研究により、大腸がんの新たな転移メカニズムが解明されました。従来は単一のがん細胞が転移すると考えられていましたが、上皮系および上皮/間葉系の性質を持つがん細胞集団が転移形成により重要な役割を果たすことが判明しました。

この発見により、がん細胞集団を標的とした新しい転移抑制治療法の開発が期待されています。

再発・転移の予防と治療

術後補助化学療法

ステージIII大腸がんでは、術後補助化学療法により再発リスクを約30%減少させることができます。標準的なレジメンには以下があります:

- FOLFOX療法(5-FU + レボホリナート + オキサリプラチン)

- XELOX療法(カペシタビン + オキサリプラチン)

- カペシタビン単独療法

再発時の治療選択肢

再発・転移が発見された場合の治療方針は、転移部位、個数、患者さんの全身状態により決定されます:

切除可能な場合

- 外科的切除(肝切除、肺切除など)

- 局所治療(ラジオ波焼灼療法、マイクロ波凝固療法)

切除不能な場合

- 全身化学療法

- 分子標的治療(ベバシズマブ、セツキシマブなど)

- 免疫チェックポイント阻害薬(MSI-High症例)

- 放射線治療

- 緩和ケア

患者さんと家族へのサポート

心理的サポートの重要性

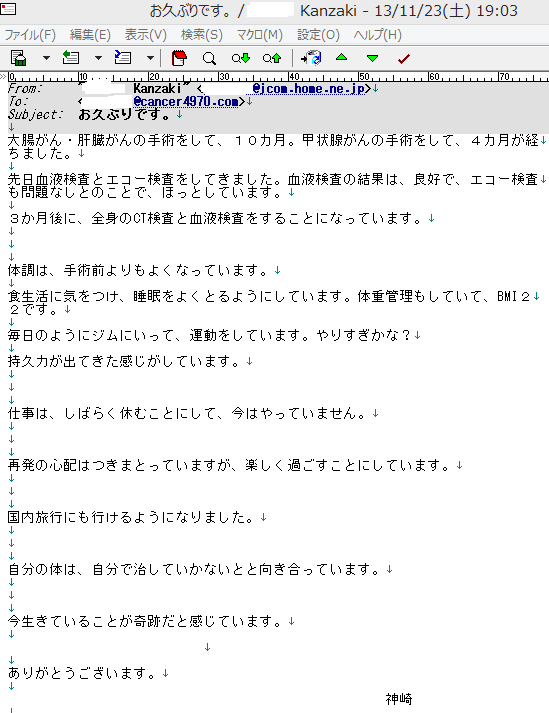

再発の告知を受けることは、初回診断時よりも強いショックをもたらすことがあります。しかし、大腸がんの場合、再発を繰り返しながらも元気に生活している患者さんが多数います。医療チーム、家族、友人、がん相談支援センターなどと連携し、総合的なサポートを受けることが重要です。

生活の質(QOL)の維持

治療の進歩により、がんとともに生活する期間が延長しています。症状緩和、栄養管理、心理的支援を含めた包括的なケアにより、生活の質を維持しながら治療を継続することが可能になっています。

今後の展望

個別化医療の進展

がん遺伝子パネル検査の普及により、個々の患者さんの遺伝子変異に基づいた治療選択が可能になっています。リキッドバイオプシー(血液による遺伝子検査)技術の発展により、より侵襲性の低い再発監視方法も開発されています。

新規治療法の開発

- CAR-T細胞療法などの細胞治療

- 新規免疫療法薬の開発

- 転移抑制薬の開発

- AI技術を活用した再発予測システム

まとめ

大腸がんの再発と転移は、手術技術や診断技術の進歩にもかかわらず、依然として重要な課題です。しかし、定期的なサーベイランスによる早期発見、適切な治療選択、新しい治療法の開発により、患者さんの予後は着実に改善しています。

最も重要なことは、術後5年間の継続的な経過観察を怠らないことです。再発や転移が発見されても諦めずに治療を継続することが大切です。