細胞分裂とがん発生の原因について

がんは、私たちの体の遺伝子に傷が入ることで発症します。がんと遺伝子に関する研究については、米国の研究者であるロバート・ワインバーグ博士とダグラス・ハナハン博士が発表した有名な論文があります。2000年に発表された「がんの特徴」と2011年の「がんの特徴次の世代」です。

2000年の論文「がんの特徴」の中で、ワインバーグ博士らはがんの特徴を挙げて、それぞれの働きを解説しています。また、2011年の新しい論文「がんの特徴次の世代」では、ワインバーグ博士らはさらに特徴を加えました。そのうちの一つが、「がんは免疫防御機構から逃避する」でした。つまり、がんとは"免疫から逃れる存在"であり、がんと免疫の攻防が私たちががんになるかどうかのカギを握っているという説です。

人間の細胞の数は37兆とも60兆ともいわれますが、最初はたった1個だった細胞(受精卵)が、分裂と分化(必要な機能を持つ細胞に変わること)を繰り返して、複雑な私たちの体を作っています。

この細胞分裂は、生まれた後も続きます。私たちの体内では、毎日数千億個の細胞が死んでいます。身近な例では、肌のあかや抜けた髪の毛は、いずれも死んだ細胞です。死んだ細胞を補うため、細胞は分裂し、新たな細胞を日々生み出しています。

細胞が分裂するとき、もとの細胞の遺伝子をコピーして、新しい細胞が作られます。同じ場所には同じ細胞が作られる、という仕組みです。しかし、コピーを繰り返すうちに、ときにはコピーのミスが起きます。また、たばこなどの発がん物質や、ウイルスの感染などによって、遺伝子に傷が入ることもあります。年齢を重ねるとその傷が蓄積されていきます。

がんは遺伝子に傷が入ることによってできます。しかし、1個の傷だけで、がんになるわけではありません。いくつもの傷が積み重なることががん発生の原因である、といえます。特に、がんの発症を促進する「がん遺伝子」と、がんにならないように抑えている「がん抑制遺伝子」に傷が入るとがんになりやすくなります。

ただし、遺伝子が傷つくことに対して、私たちの体は、遺伝子の異常を修復するシステムを持っています。そもそも、異常な遺伝子の細胞は生き延びることが難しく、そのまま死んでいきます。また、遺伝子が傷ついた段階で、ほかの細胞とは「違う細胞」になるため、体の中の異物を排除する役割を担う免疫細胞が見つけて退治してくれていると考えられています。

免疫力によるがんの抑制メカニズム

オーストラリアのウイルス学者、フランク・バーネット博士は1950年代、正常細胞が異常になっていく過程を免疫がパトロールをしているという「免疫監視機構」を提唱しました。しかし、当初は動物実験などで確証を得られず、広く信じられるまでにはなりませんでした。

それから半世紀、米国の免疫学者ロバート・シュライバー博士がマウスを使った実験で免疫監視機構の仕組みを明らかにし、さらに、がんが免疫から逃れる仕組みを「がん免疫編集」と名づけました。

「がん細胞が毎日5000個できても、そのつど免疫細胞がやっつけている」といわれますが、その明確な証拠はありません。しかしこの研究によって私たちの体の中では、がん細胞と免疫細胞がしのぎを削り合い、免疫細胞の監視をかいくぐったがん細胞が、私たちを脅かす「がん」として顕在化するという仕組みが見えてきました。

日本のがん患者が増えてきた背景には、高齢社会になったことが大きく影響しています。長生きをすると、遺伝子の異常が蓄積しやすくなりますし、免疫細胞の能力も低下すると考えられています。つまり長生きすること=老化はがん発生の大きなリスク要因となります。

免疫システムの基本的な仕組み

「免疫」について、もう少し詳しく見てみましょう。私たちの体の中には、「私の体以外のもの」から「私の体」を守る仕組みがあります。それが免疫です。

「私の体以外のもの」の代表が、ウイルスや細菌、真菌、寄生虫といった病原体です。2020年に世界中に広がった新型コロナウイルスもその一つです。そして、遺伝子に傷が入って「違う顔」になったがん細胞も「私の体以外のもの」に含まれます。

もし免疫の働きがなくなるとどうなるのでしょうか。病原体やがん細胞が好きなだけ増えてしまうことになります。免疫の働きがなくなる状態とは、たとえば、HIV(ヒト免疫不全ウイルス)にかかったときです。

HIVというウイルスは免疫細胞に感染して免疫を弱めるので、「エイズ」(後天性免疫不全症候群)を発症し、通常は感染しても問題にならないような病原体でも命を落とす恐れが出てきます。免疫は「私の体」と「私の体以外のもの」を見分け、「私の体」を守ってくれる仕組みです。免疫細胞は私たちの体の中で、ウイルスやがん細胞を取り締まってくれています。

様々な免疫細胞の役割と特徴

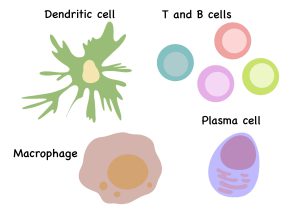

免疫で活躍する細胞が白血球です。一言で白血球といっても、さまざまな細胞があり、それぞれ役割が違います。それらの細胞を総称して「免疫細胞」とも呼びますが、免疫細胞のうち、好中球やマクロファージと呼ばれるものはウイルスや細菌などを食べて、バラバラに消化します。どんなものでも食べてしまうため、「貪食細胞」と呼ばれます。

B細胞と呼ばれる免疫細胞は「抗体」を作って、それを「私の体以外のもの」にくっつけて、それ以上広がらないように無力化します。抗体とは、異物にある特定の「目印」(抗原)だけに結びつく分子で、「私の体以外のもの」を攻撃する「ミサイル」にたとえられることもあります。

T細胞やNK(ナチュラルキラー)細胞は、「私の体以外のもの」が含まれる細胞を見つけると、その細胞ごと破壊します。このように免疫細胞たちは、相手の弱点を見極め、適切な戦術を選んで「私の体」を守ってくれているのです。

ちなみに骨髄で作られ、リンパ節や胸腺などで分化、成熟、増殖する免疫細胞を「リンパ球」と呼び、B細胞、T細胞、NK細胞などが含まれます。このため、B細胞はBリンパ球、T細胞はTリンパ球と呼ばれることもあります。

自然免疫と獲得免疫の違いについて

これらの免疫細胞が異物を攻撃する仕組みには、「自然免疫」と「獲得免疫」という2種類があります。私たちの体内に異物が入ってくると、すぐに好中球やマクロファージが異物を食べて、それ以上広がらないようにします。これが自然免疫です。

抗菌ペプチドなどのタンパク質やインターフェロンと呼ばれるタンパク質、NK細胞も、侵入してきた異物にすぐに反応する自然免疫です。これらは、最前線で異物と戦う仕組みといえます。

自然免疫だけで異物を退治できなかったとき、獲得免疫チームが動き始めます。免疫の司令塔役といわれる樹状細胞が異物を食べ、その異物に特有の目印(抗原)を覚えます。その情報を、T細胞やB細胞に伝えて攻撃するよう指示を出します(抗原提示)。するとT細胞やB細胞は目印のついた異物と戦う体制に入ります。

抗原提示を受けた細胞は、自然免疫の免疫細胞とは違って大量に増えるので、強い攻撃力で異物を排除します。一度、異物と戦った免疫細胞は、同じ異物が再び侵入してきたときに備えて目印の情報を記憶します。これを「獲得免疫」といい、次に同じ異物が入ってきたとき、すぐに反応して排除することが可能になるのです。がん細胞やウイルスに感染した細胞は、主に獲得免疫の仕組みが攻撃、排除しています。

現代のがん免疫療法の進展

2025年現在、がん免疫療法は大きく発展を遂げています。特に免疫チェックポイント阻害薬の登場により、免疫システムによるがん治療の可能性が格段に広がりました。免疫チェックポイント阻害薬は、がん細胞が免疫細胞の攻撃を逃れる仕組みを解除する薬剤です。

国立がん研究センターのデータによると、免疫チェックポイント阻害薬は多くのがん種に対する標準治療として確立されており、特にPD-1抗体やPD-L1抗体、CTLA-4抗体などが臨床で広く使われています。これらの薬剤は、T細胞の表面にある「ブレーキ」の役割を果たす分子を阻害することで、免疫細胞ががん細胞を攻撃しやすくします。

また、NK細胞を用いた免疫療法も注目されています。2024年の研究では、NK細胞の機能を向上させる新しいメカニズムが発見され、将来的により効果的なNK細胞療法の開発が期待されています。NK細胞は、がん細胞を直接攻撃する能力が高く、T細胞とは異なる経路でがんを排除するため、既存の治療法との併用が可能です。

免疫力とがんに関する最新研究

2024年から2025年にかけて、がん免疫に関する重要な研究成果が多数発表されています。国立がん研究センターを中心とした研究では、免疫チェックポイント阻害薬と自然免疫応答を活性化する薬剤との併用療法において、治療抵抗性を克服する新しいメカニズムが解明されました。

大阪大学の研究グループは、NK細胞の抗腫瘍免疫活性を向上させる方法を発見し、RNA分解酵素であるRegnase-1を欠損させることで、強力な抗腫瘍効果が得られることを明らかにしました。この発見により、NK細胞の機能を人為的に向上させる新しい治療法の開発が期待されています。

さらに、世界初のNK細胞リンパ腫の免疫環境を再現できるマウスモデルが開発され、これまで解明が困難だった血液がんの発症メカニズムと治療法開発への道筋が示されました。このような基礎研究の進展により、将来的にはより効果的で安全ながん免疫療法の開発が期待されています。

免疫力の低下とがんリスクの関係

免疫力の低下は、がん発症リスクの増大と密接に関連しています。年齢を重ねるにつれて免疫機能は自然に低下し、これが高齢者におけるがん発症率の増加の一因となっています。国立がん研究センターの最新統計では、日本では年間約100万人が新たにがんと診断されており、このうち多くが65歳以上の高齢者です。

免疫力の低下には様々な要因があります。加齢による胸腺の萎縮、慢性炎症の蓄積、ストレス、栄養状態の悪化、睡眠不足、運動不足などが挙げられます。これらの要因は相互に関連し合い、免疫監視機構の機能低下を引き起こします。

一方で、適度な運動、バランスの取れた食事、十分な睡眠、ストレス管理などの生活習慣の改善により、免疫機能の維持・向上が可能であることも多くの研究で示されています。特に、規則的な運動はNK細胞の活性を高め、がん細胞に対する監視機能を向上させることが知られています。

がん予防における免疫力向上の重要性

がん予防において免疫力の向上は非常に重要な役割を果たします。健康な人でも毎日数千個のがん細胞が発生していると考えられていますが、正常に機能している免疫システムがこれらを排除することで、がんの発症を防いでいます。

免疫力を向上させるためには、以下のような生活習慣が重要です。まず、バランスの取れた食事により、免疫細胞の機能維持に必要な栄養素を十分に摂取することです。特に、ビタミンD、ビタミンC、亜鉛、セレンなどは免疫機能に重要な役割を果たします。

また、適度な運動は免疫機能を活性化し、がん細胞の監視機能を向上させます。ただし、過度な運動は逆に免疫機能を低下させるため、個人の体力に応じた適切な強度の運動が推奨されます。

十分な睡眠も免疫機能の維持に不可欠です。睡眠中に免疫細胞の修復と再生が行われるため、質の良い睡眠を確保することが重要です。慢性的な睡眠不足は免疫機能を大幅に低下させ、がんリスクを増加させることが知られています。

今後の展望と課題

がん免疫療法の分野は急速に発展しており、2025年以降もさらなる進歩が期待されています。現在開発が進められている次世代の免疫療法には、CAR-T細胞療法の改良版、腫瘍特異的ネオアンチゲンを標的とした個別化ワクチン、複数の免疫チェックポイント分子を同時に標的とする併用療法などがあります。

しかし、課題も残されています。現在の免疫療法は全ての患者に効果があるわけではなく、治療効果を予測するバイオマーカーの開発が急務です。また、免疫関連副作用(irAE)の管理や、治療コストの削減も重要な課題となっています。

さらに、がんの種類や進行度、患者の免疫状態に応じた最適な治療戦略の確立が求められています。個別化医療の観点から、患者一人一人の免疫プロファイルに基づいた治療法の選択が今後ますます重要になると考えられます。

ここまでが、がんと免疫の仕組みを知る上での基礎知識となります。免疫力とがんの関係について理解を深めることで、適切な予防策や治療選択につながることが期待されます。

参考文献・出典情報

- 国立がん研究センター がん情報サービス:免疫療法 もっと詳しく

- 国立がん研究センター 腫瘍免疫研究分野

- 国立がん研究センター:免疫チェックポイント阻害薬と自然免疫応答を活性化する薬剤との併用におけるがん免疫治療の抵抗性機序を解明

- 大阪大学微生物病研究所:ナチュラルキラー細胞の強力な抗腫瘍免疫を引き出す方法

- 国立がん研究センター:世界初のNK細胞リンパ腫の免疫環境を再現できるマウスモデルを開発

- 国立がん研究センター:最新がん統計

- 日本がん免疫学会

- 国立がん研究センター:がん予防法の提示 2024年8月19日改訂版

- 日本肺癌学会:免疫療法,免疫チェックポイント阻害薬とはどのような治療ですか

- 愛知県がんセンター:腫瘍免疫応答研究分野