【サイト内 特設ページ】

がんを治すために必要なことは、たった1つです。

詳しくはこちらのページで。

→がんを治すための「たった1つの条件」とは?

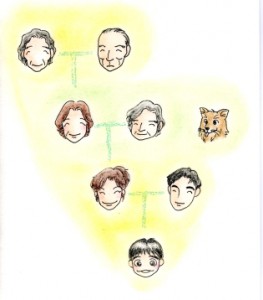

がん家系の真実:遺伝子変異と後天的要因の違い

がんは「遺伝子の病気」と呼ばれますが、この表現によって多くの方が誤解を持っています。

確かに正常な細胞ががん細胞に変化するのは、細胞の増殖を促す遺伝子や増殖を抑制する遺伝子に異常が起こるためです。しかし、これらの遺伝子変異の大部分は、生まれた後に体内で起こる「後天的」なものであり、親から子への遺伝とは別の仕組みです。

細胞のがん化を引き起こす遺伝子変異は、その人が生まれた後に蓄積されていきます。

紫外線、化学物質、ウイルス感染、生活習慣などが原因となって、長い年月をかけて細胞内のDNAに変化が起こります。このような後天的な変異は子孫には伝わりません。そのため、父母や祖父母ががんになったとしても、そのがんを引き起こした遺伝子変異が直接子どもに遺伝することはありません。

遺伝性がんが存在する仕組み:生殖細胞と胚の段階での変異

しかし、遺伝性がんが実際に存在するのも事実です。

遺伝子変異が生殖細胞(卵子や精子)に起こった場合、その変異は子どもにそのまま受け継がれます。また、受精卵が成長し始めた初期の段階(胚期)で遺伝子変異が生じると、それ以降の細胞分裂によって生じる全身の細胞にその変異が受け継がれてしまいます。

このような状況では、体を構成する細胞すべて、または大部分が既にがん化への第一歩を踏み出している状態となります。細胞のがん化を促す遺伝子(がん遺伝子)や、それを抑制する遺伝子(がん抑制遺伝子)は複数存在するため、変異した遺伝子を1つまたは複数持っていても、必ずしもがんになるとは限りません。ただし、がんになりやすい状態であることは確かです。

【サイト内 特設ページ】

がんを治すために必要なことは、たった1つです。

詳しくはこちらのページで。

→がんを治すための「たった1つの条件」とは?

遺伝性がんの割合と最新の研究データ

がんの5〜10%程度は遺伝性のがんではないかと考えられています。遺伝性腫瘍は、若くしてがんになったり、異なる臓器や同じ臓器に何度もがんができたり、家系内で同じ種類のがんを発症している人が多いなどの特徴があります。

2025年の最新研究では、BRCA1/2遺伝子は既に関連が知られている乳がん、卵巣がん、前立腺がん、膵がんの4がん種に加えて、東アジアに多い胃がん、食道がん、胆道がんの3がん種の疾患リスクを高めることを発見しました。これは日本人にとって特に重要な発見です。

遺伝性がんといっても、常に特定の種類のがんが遺伝するわけではありません。例えば、細胞のがん化を抑制する遺伝子に異常があると、さまざまな種類のがんを発症しやすくなります。一方で、がんの種類によっては特定の遺伝子変異が主な発がん要因になるため、乳がんのみ、または特定の脳腫瘍のみを発症しやすい家系も存在します。

代表的な遺伝性がんの種類と発症確率

家族性大腸ポリポーシス(FAP)

APC遺伝子という遺伝子に生まれつきうまく働かない変異(病的バリアント)があることがもっとも多い原因です。この疾患では、20歳代のうちに大腸に数百〜数千ものポリープが発生し、放置すると患者のほぼ100%に大腸癌が発生する。

FAPの小児および成人の約10%にデスモイド腫瘍が発症する。FAP患者でデスモイド腫瘍が発症するリスクは一般人口集団の852倍とされている。このように、大腸がん以外にも様々な病変が現れることが特徴です。

遺伝性乳がん・卵巣がん症候群(HBOC)

乳がんは年々増加しており、日本では、1年間に9万人※のかたが新たに乳がんを発症しています。このうち7〜10%#は、遺伝が大きく関係している「遺伝性乳がん」といわれています。

HBOCに関する最新の発症リスクデータでは、BRCA1 病的バリアントを保持した女性の約72%、BRCA2 では約69%が80歳までに乳がんを発症すると推定されています。また、 BRCA1 病的バリアントを保持した女性の約44%、BRCA2 では約17%が80歳までに卵巣癌を発症するとされています。

日本人における病的バリアント保持率については、日本人乳がん患者の約4%、卵巣がん患者の約12%、前立腺がん患者の約1%、 膵がん患者の約6%が BRCA1/2 いずれかの病的バリアントを保持していることが分かりました。

| 遺伝子 | 乳がん発症リスク(80歳まで) | 卵巣がん発症リスク(80歳まで) |

|---|---|---|

| BRCA1 | 約72% | 約44% |

| BRCA2 | 約69% | 約17% |

【サイト内 特設ページ】

がんを治すために必要なことは、たった1つです。

詳しくはこちらのページで。

→がんを治すための「たった1つの条件」とは?

遺伝性がんの若年発症と進行の特徴

がんは通常、中高年になってから発症しますが、遺伝性がんの因子を持つ人は若年性がんを発症しやすく、年齢が若いとがんの進行も速い傾向があるため、死亡率が高くなります。これは遺伝性がんの重要な特徴の一つです。

例えば、乳がんにおいてBRCA遺伝子は、誰もがもっている遺伝子の1つで、DNAの傷を修復して、細胞ががん化することを抑える働きがあります。しかし、この遺伝子に変異があると、DNAの修復がうまくいかず、がんが発生しやすくなってしまうのです。

体質的な遺伝とがんリスク

遺伝性がんではないものの、がんになりやすい体質が親から子へと受け継がれる場合もあります。例えば、アルコールに弱い体質を親から受け継いだ人は、継続的な飲酒によってがんになりやすくなります。喫煙に対する感受性や、特定の化学物質への反応なども、遺伝的要因が関係することがあります。

また、免疫機能の違いや代謝能力の個人差なども、がんの発症リスクに影響を与える可能性があります。これらの要因は直接的にがんを引き起こすものではありませんが、環境要因と組み合わさることで、がんのリスクを高める場合があります。

遺伝子検査による早期リスク予測

遺伝性がんの家系の人やがんになりやすい体質の人は、遺伝子検査によって早期に発症の危険度を予測できることもあります。生まれたときから持っているBRCA遺伝子の情報を調べる検査で、採血により行われます。

BRCA遺伝学的検査の主な目的は、将来の乳がんや卵巣がんなどの発症リスクを把握しておくことで、予防や検診などの医療的措置につなげることにあります。現在では、乳がん患者さんのうち一部の方で保険適用となっています。

遺伝子検査を受ける際は、遺伝性乳がん・卵巣がんの可能性がある方に対しては、そのリスクに応じた予防や治療方針をとることが大切です。検査前後には専門的な遺伝カウンセリングを受けることが重要です。

遺伝性がんに対する予防と対策

生活習慣による予防

遺伝性がんの因子を受け継いでいても、生活習慣の改善によってリスクを軽減できる可能性があります。例えば、遺伝性乳がんの因子を受け継いでいても、脂肪の摂取を減らすことで、がんになる確率を下げることができます。

その他の予防策として、定期的な運動、禁煙、適度な飲酒、バランスの取れた食事などが推奨されています。これらの生活習慣の改善は、遺伝性がんのリスクを完全に排除することはできませんが、リスクを軽減する効果が期待できます。

予防的手術について

欧米では、がんになりやすい臓器(乳房や卵巣など)をがんを発症する前に手術で切除するという予防法も行われています。この手術を受けると、がんの発症を防げるため、生存率が向上することが証明されています。

しかし、手術によって、がんを完全に予防できるかというと、必ずしもそうではありません。手術後の10年間に、5%程度の割合で、腹膜がんができることがあります。このように、予防的手術にも限界があることを理解しておく必要があります。

日本における対応

日本では予防的な臓器の切除は一般的ではなく、遺伝性がんの家系の人は定期的ながん検診を受け、がんが発見されたら早期に治療できるようにすることが重要とされています。

乳がんのリスクに対しては、18歳から毎月の自己(視触診による)検診、25歳位から医師による半年毎の視触診および1年毎のマンモグラフィー(乳房レントゲン撮影)にMRIを加えた検診が勧められています。

結婚と遺伝性がんに関する考え方

遺伝性がんの家系であることが結婚に与える影響について心配される方も多くいます。

まず理解しておくべきことは、BRCA1あるいはBRCA2の遺伝子変異は、親から子に2分の1の確率で受け継がれます。つまり、親が遺伝子変異を持っていても、必ず子どもに遺伝子変異が受け継がれるわけではなく、その確率は50%ということになります。

また、これらの遺伝子変異を持っていても、必ずしもがんを発症するというわけではありません。現在では遺伝カウンセリングや早期発見技術、予防法なども発達しており、適切な対応を取ることで、リスクを管理することが可能です。

結婚を考える際は、パートナーと十分に話し合い、必要に応じて専門の遺伝カウンセラーに相談することをお勧めします。遺伝的リスクだけでなく、将来の家族計画や健康管理について、正確な情報に基づいて判断することが大切です。

保険加入時の注意点

遺伝性がんのリスクがある場合、生命保険やがん保険への加入について心配される方も多くいます。現在の日本では、遺伝子検査の結果のみを理由として保険契約を拒否することは、保険業界の自主的なガイドラインによって制限されています。

ただし、既に発症している疾患や、定期的な検査を受けている状況については、保険会社への告知義務があります。遺伝的リスクがある場合は、保険加入前に以下の点を検討することが重要です:

- 遺伝子検査を受ける前に、必要な保険への加入を検討する

- 保険会社や商品によって対応が異なるため、複数の選択肢を比較する

- ファイナンシャルプランナーや保険の専門家に相談する

- 告知義務について正確に理解し、適切に対応する

最新の治療法と研究動向

遺伝性がんの治療法も年々進歩しています。特にBRCA遺伝子変異を持つがんに対しては、PARP阻害剤という新しいタイプの治療薬が開発され、効果を示しています。PARP阻害剤の治療効果が期待できることを示しています。

また、免疫治療や分子標的治療なども、遺伝子変異の種類に応じて個別化された治療が可能になりつつあります。これらの進歩により、遺伝性がんであっても治療成績は改善し続けています。

家族とのコミュニケーション

遺伝性がんの可能性がある場合、家族との情報共有も重要な課題となります。血縁者の方も同じ遺伝子変異を引き継いでいるかどうかを調べることが可能になり、もし血縁者の方にも同じ遺伝子変異が認められれば、やはり綿密な検診などの対策をとることが強く勧められます。

一方で、家族の中には「知りたくない」と考える人もいるかもしれません。このような場合は、遺伝カウンセラーの助けを借りながら、適切なタイミングと方法で情報を共有することが大切です。

社会的支援と相談窓口

遺伝性がんに関する悩みや不安を抱えている場合、一人で抱え込まずに専門の相談窓口を活用することが重要です。多くの医療機関で遺伝カウンセリングが提供されており、遺伝カウンセリングや遺伝学的検査が必要かどうか、オンラインでも相談することができます。

また、患者会や支援団体なども存在し、同じ悩みを持つ人同士での情報交換や精神的支援を受けることができます。医学的な情報だけでなく、実際の体験談や生活上の工夫なども共有され、心の支えとなることが多くあります。

未来への展望

遺伝性がんの研究は急速に進歩しており、新しい原因遺伝子の発見や、より精密な遺伝子検査技術の開発が続いています。がん関連遺伝子CHEK2と23種のがん種のリスクを評価するなど、BRCA遺伝子以外の遺伝子についても研究が進んでいます。

将来的には、より多くの遺伝性がんが早期に発見され、効果的な予防法や治療法が開発されることが期待されています。また、遺伝子治療技術の発展により、根本的な治療が可能になる日も近いかもしれません。

現在、遺伝性がんのリスクを抱えている方にとって重要なことは、正確な情報を得て、適切な専門家と相談しながら、自分に最適な対策を見つけることです。

参考文献・出典情報

- 国立がん研究センター がん情報サービス「遺伝性腫瘍」

- 乳がん.jp「乳がんと遺伝の関係~遺伝性乳がん卵巣がん症候群について~」

- 岡山大学学術研究院医歯薬学域「HBOCの頻度となりやすいがん」

- 日本医療研究開発機構「10万人以上を対象としたBRCA1/2遺伝子の14がん種を横断的解析」

- 日本遺伝性腫瘍学会「家族性大腸腺腫症(FAP)」

- GeneReviews「家族性大腸ポリポーシス」

- 大腸癌研究会「遺伝性大腸癌診療ガイドライン」

- がんプラス「遺伝性乳がん・卵巣がんとは」

- 聖路加国際病院ブレストセンター「遺伝性乳がん・卵巣がんについて」

- 国立がん研究センター「がん関連遺伝子CHEK2と23種のがん種のリスクを評価」