大腸がんとは?基本的な構造と発生部位を理解する

大腸がんは、大腸にできる悪性腫瘍の総称です。大腸は結腸と直腸の2つの部分に分けられ、小腸から続く消化管の最終部分を担っています。

小腸から大腸に入ると、まず盲腸があり、その後上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸、そして最終的に直腸へと繋がっています。大腸がんは、この結腸がんと直腸がんを合わせた名称として使われています。

日本人の大腸がんの発生部位には特徴があります。S状結腸と直腸での発生が全体の約70%を占めており、これは食生活や生活習慣の変化と関連があると考えられています。

大腸がん手術しないとどうなる?進行による影響

早期発見から進行期までの病期別リスク

大腸がんを手術せずに放置した場合、がんは段階的に進行していきます。初期段階では自覚症状が少ないため、発見が遅れがちです。

ステージI(早期がん)の段階では、がんは粘膜内または粘膜下層にとどまっています。この時期に適切な治療を受ければ、5年生存率は95%以上と良好な予後が期待できます。しかし、手術を行わない場合、がんは徐々に深部へと浸潤していきます。

ステージII になると、がんは筋層を超えて漿膜まで達します。リンパ節転移はまだありませんが、腫瘍は大きくなり、腸閉塞などの症状が現れる可能性が高くなります。

進行による具体的な症状と合併症

手術を受けない場合に現れる可能性がある症状には、以下のようなものがあります:

腸閉塞症状:がんが大きくなると腸管を狭窄させ、便やガスの通過が困難になります。腹痛、腹部膨満感、嘔吐などの症状が現れ、緊急手術が必要になることがあります。

出血症状:がんが進行すると腫瘍からの出血が増加し、貧血症状や血便が見られるようになります。慢性的な出血は体力の低下を招きます。

穿孔:がんが腸壁を貫通すると、腸管穿孔を起こし、腹膜炎という生命に関わる状態になる可能性があります。

転移による全身への影響

大腸がんは進行すると、リンパ節や他の臓器に転移します。最も多い転移先は肝臓で、次に肺、腹膜、骨などがあります。転移が起こると治療は複雑になり、予後も悪化します。

肝転移が起こった場合、肝機能の低下により黄疸や腹水貯留などの症状が現れることがあります。肺転移では呼吸困難や咳などの症状が見られます。

大腸がん手術しても大丈夫?手術の安全性と効果

大腸の解剖学的特徴と手術への影響

大腸は全長1.5メートルから2メートルほどの長い臓器です。手術でがんを切除する際は、がんを中心として前後各10センチ、合計約20センチの腸管を切除するのが標準的な方法です。

大腸の主な機能は水分と電解質の吸収です。20センチ程度の切除であれば、残存する大腸が十分な長さを保っているため、術後の消化機能にはほとんど影響を与えません。これは胃や食道の手術と比較して、大腸手術の大きな利点といえます。

リンパ節切除の安全性

大腸がん手術では、がんの切除と同時にリンパ節の郭清(切除)も行います。結腸の場合、広範囲にわたってリンパ節を切除しても、術後に問題となる重篤な後遺症はほとんど発生しません。

これは大腸周囲のリンパ系の解剖学的特徴によるもので、他の臓器と比較して手術による機能障害のリスクが低いことを示しています。

手術方法の進歩と低侵襲治療

近年の大腸がん手術は技術の進歩により、より安全で効果的になっています。腹腔鏡手術やロボット支援手術の普及により、従来の開腹手術と比較して以下のメリットがあります:

創部が小さいため術後の痛みが軽減されます。入院期間の短縮が可能で、早期の社会復帰が期待できます。癒着などの術後合併症のリスクも低下しています。

手術適応の判断基準と治療選択

年齢と全身状態による考慮事項

大腸がんの手術適応は、がんの進行度だけでなく、患者さんの年齢、全身状態、併存疾患なども総合的に判断されます。高齢者や重篤な合併症を持つ患者さんの場合、手術以外の治療選択肢も検討されます。

全身麻酔に耐えられない場合や、手術による侵襲が生命に危険を及ぼす可能性がある場合は、内視鏡治療や放射線治療、化学療法などの代替治療が選択されることもあります。

ステージ別の標準治療

| ステージ | 病期 | 標準治療 | 5年生存率 |

|---|---|---|---|

| ステージI | 粘膜・粘膜下層限局 | 内視鏡切除または手術 | 95%以上 |

| ステージII | 筋層を超えるが転移なし | 手術 | 85-90% |

| ステージIII | リンパ節転移あり | 手術+化学療法 | 70-80% |

| ステージIV | 遠隔転移あり | 化学療法中心 | 20-30% |

術後の生活と長期予後

術後の回復過程

大腸がん手術後の回復は段階的に進みます。術後1-2日で歩行が可能となり、3-5日で食事摂取が再開されます。退院は通常1-2週間程度で可能です。

腸管の機能回復には個人差がありますが、多くの患者さんは術後数週間から数か月で、手術前とほぼ同様の日常生活を送ることができるようになります。

長期的な予後と再発予防

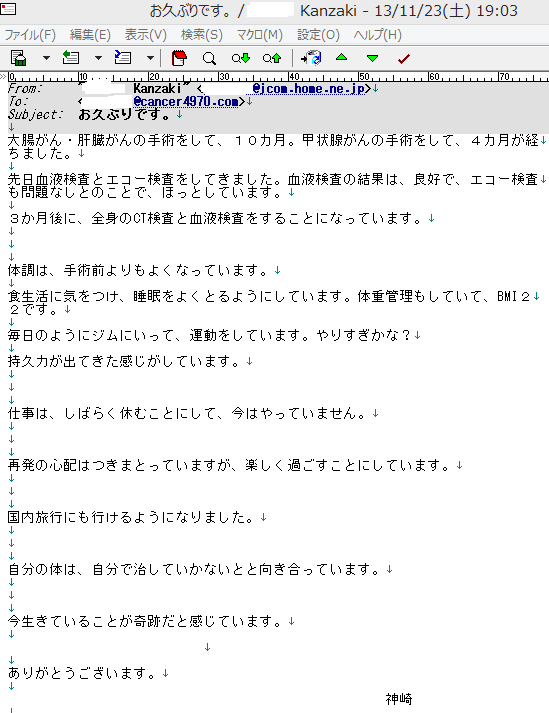

大腸がん手術後の5年生存率は、早期発見・早期治療により向上しています。定期的な経過観察により再発の早期発見が可能で、再発時の治療選択肢も拡大しています。

術後の定期検査には、血液検査(腫瘍マーカー測定)、CT検査、内視鏡検査などが含まれます。これらの検査により、再発や転移を早期に発見し、適切な治療を開始できます。

最新の治療動向と2025年の展望

個別化医療の進歩

2025年現在、大腸がん治療は個別化医療の時代に入っています。がんの遺伝子変異の解析により、患者さん一人一人に最適な治療法を選択することが可能になっています。

分子標的治療薬や免疫チェックポイント阻害剤の適応拡大により、従来の治療では効果が限定的であった患者さんにも新たな治療選択肢が提供されています。

低侵襲手術の更なる発展

ロボット支援手術の普及により、より精密で安全な手術が可能になっています。3D画像による視野の拡大と手振れ防止機能により、従来困難とされた部位の手術も安全に行えるようになっています。

治療選択における重要な判断ポイント

セカンドオピニオンの重要性

大腸がんの治療方針決定においては、複数の専門医の意見を聞くことが重要です。特に進行がんや複雑な症例では、異なる治療選択肢があることも多く、セカンドオピニオンにより最適な治療法を見つけることができます。

患者さんと家族の意向の尊重

治療選択においては、医学的な判断だけでなく、患者さんと家族の価値観や生活スタイルも考慮されます。治療による利益とリスクを十分に理解した上で、納得できる治療方針を決定することが大切です。

まとめ

大腸がんの手術は、現代医学において安全性と効果が確立された治療法です。手術を行わない場合のリスクは時間とともに増大し、最終的には生命に関わる状況となる可能性があります。一方で、適切な時期に行う手術は高い効果が期待でき、術後の生活の質も良好に維持できます。

治療選択においては、がんの進行度、患者さんの全身状態、年齢などを総合的に考慮し、専門医と十分に相談することが重要です。

参考文献・出典情報

National Cancer Institute - Colorectal Cancer

World Health Organization - Cancer

International Agency for Research on Cancer