肝臓がんにおける肝臓移植の意味と位置づけ

肝臓は体内で最も大きな臓器の一つであり、内部には複雑な血管網が張り巡らされています。

この血管構造により、肝臓にがんが発生すると、がん細胞が血流に乗って肝臓内の他の部位へ容易に転移する特性があります。このため、肝臓がんでは発見時にすでに多発病巣が存在するケースも少なくありません。

肝臓内に多数のがんが散在している状態では、部分切除による治療は困難です。また、がんが単発であっても腫瘍径が大きく成長している場合には、切除範囲が広範囲に及びます。こうした状況において、患者さんの生命を維持するための選択肢として肝臓移植が検討されます。

肝臓は再生能力に優れた臓器として知られています。全体の約70%を切除しても、残った30%で必要な機能を維持でき、数カ月の経過で切除部分が再生します。

しかし、肝臓の大部分または全体の摘出が必要な場合、現在の医療技術では他者からの肝臓移植を受けることが、患者さんが生存していくための重要な治療選択肢となります。

肝臓移植は、がんそのものを取り除くだけでなく、肝臓がんの背景にある肝炎や肝硬変といった基礎疾患も同時に治療できる点で、他の治療法とは異なる特徴があります。

肝臓移植の適応条件とミラノ基準

肝臓の機能がほとんど失われた状態で移植を受けない場合、一般的な予後は1年以内とされています。このため、肝臓移植の適応判定は慎重に行われます。

日本における肝細胞がんに対する肝臓移植の適応判定には、「ミラノ基準」と呼ばれる国際的な基準が広く用いられています。この基準には以下の3つの条件が含まれます。

第一に、がんが胆管や門脈に浸潤しておらず、肝臓以外の臓器に遠隔転移していないことが求められます。第二に、腫瘍の大きさに関する条件として、単発の場合は直径5cm以下であること、多発性の場合は腫瘍数が3個以下で、それぞれの最大直径が3cm以下であることが定められています。第三に、重篤な感染症や循環器系の疾患がないことも条件となります。

ただし、化学療法や他の治療法による効果が期待できる場合には、まずそれらの治療を実施し、経過を観察した上で肝臓移植の適応を判断することが推奨されています。ミラノ基準は欧米でも広く採用されていますが、絶対的なものではありません。日本国内でも医療機関によっては独自の基準を設定し、多発病巣が5個までであれば移植を実施する施設も存在します。

肝臓移植が検討される疾患

肝臓移植は肝臓がん以外の疾患でも実施されます。対象となる主な疾患には、肝硬変、ウイルス性肝炎、アルコール性肝炎、自己免疫性肝炎、劇症肝炎、急性肝不全、慢性肝不全で肝機能が完全に失われた状態、胆汁うっ滞性肝疾患、先天性代謝異常などがあります。

| 疾患分類 | 主な対象疾患 | 年間移植対象者数(概算) |

|---|---|---|

| 肝臓がん | 肝細胞がん | 約1,000人 |

| 慢性肝疾患 | 肝硬変(ウイルス性、アルコール性など) | 約1,000人 |

| 急性肝障害 | 劇症肝炎、急性肝不全 | 約100人 |

| その他 | 胆汁うっ滞性疾患、代謝異常など | 数十人 |

「自分の判断は正しいのか?」と不安な方へ

がん治療。

何を信じれば?

不安と恐怖で苦しい。

がん治療を左右するのは

治療法より“たった1つの条件”です。

まず、それを知ってください。

がん専門アドバイザー 本村ユウジ

脳死肝移植の現状と課題

肝臓全体を提供できるのは、現在のところ脳死状態にある方または心停止後間もない方に限られます。死後間もない時期は短時間ながら肝臓の機能が保たれているため、この臓器を摘出して移植することで、レシピエント(臓器を受け取る患者さん)が生存できる可能性があります。これを脳死肝移植または死体肝移植と呼びます。

欧米では脳死肝移植が一般的な治療法として確立しており、現在では年間約7,000例が実施されています。一方、日本では状況が大きく異なります。

日本における脳死肝移植の歴史

日本では1960年代に2例の移植が試みられましたが、当時は臓器移植に関する法整備も免疫抑制技術も未発達でした。その後、1993年に九州大学で心停止後のドナーからの移植が1例実施され、1997年に臓器移植法が成立してからは脳死ドナーからの移植が開始されました。

2000年以降は年間6〜7例程度が実施されていますが、増加傾向は顕著ではありません。この状況は欧米と著しく対照的です。

脳死肝移植が普及しにくい理由

日本で脳死移植が進まない背景には、いくつかの要因があります。文化的な側面として、故人の遺体を傷つけることへの抵抗感が根強く存在します。また、脳死状態での臓器提供を表明するドナーカードの所持率も限定的です。

法律面では、臓器移植法により脳死状態での臓器提供が15歳以上に制限されていることも制約となっています。さらに、本人が生前に臓器提供の意思を表明していても、実際の死亡時に遺族が提供を拒否する事例も存在します。

生体肝移植の発展と特徴

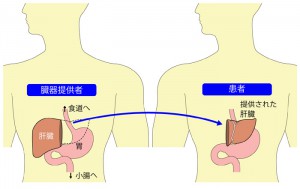

脳死肝移植の実施例が少ない日本では、生体肝移植が目覚ましい発展を遂げています。生体肝移植とは、健康な方の肝臓の一部を切除して、肝臓を摘出した患者さんに移植する方法です。

肝臓の高い再生能力により、移植された肝臓の一部は比較的短期間で正常な大きさまで成長します。同様に、ドナー(臓器提供者)の切除部分も再生するため、提供者と被移植者の双方が健康な肝臓を持つ状態に回復できます。

日本における生体肝移植の優位性

生体肝移植は日本で独自に発達した技術であり、現在でも世界最高水準の成功率と実施例数を誇っています。1989年に国内で初めて実施されて以来、症例数は着実に増加し、成熟した医療技術として確立されています。

世界的には、先天性肝疾患を持つ小児に対して親の肝臓の一部を移植する方法として発展してきました。この方法には複数の利点があります。成人である提供者の臓器が小児である被移植者よりも大きいため、切除部分を相対的に小さくでき、一方で被移植者は体格に対して大きな肝臓を受け取ることができます。これにより、移植後の双方の回復が促進されます。

日本では、親が子どもの命を救うために自身の臓器の一部を提供するという行為が文化的に受け入れられやすく、これが親子間の生体肝移植が特に普及した理由と考えられています。

成人間の生体肝移植における課題

ただし、肝臓がん患者さんへの移植では、小児への移植とは異なる状況があります。血縁者が提供者となる場合でも、多くは成人から成人への移植となります。このため、体格差による利点は期待できません。

また、血縁者であっても必ずしも血液型(ABO式)が適合するとは限りません。血液型が不適合の場合、条件の合う脳死ドナーが現れるまで待機することになります。つまり、肝臓がん治療のための肝臓移植は、必要性が生じれば必ず実施できるものではないという現実があります。

移植を受けられる患者さんの実数

近年のデータによると、肝臓がん治療のための肝臓移植の対象となる患者さんは年間約1,000人に上ります。これに加えて肝硬変による移植対象者が約1,000人、劇症肝炎による対象者が約100人存在します。

しかし、実際に移植を受けられる患者さんは年間400人程度です。残りの約1,800人の患者さんは、移植を受けられないまま亡くなっているという厳しい現実があります。それでも、生体肝移植の実施例は年々増加しており、現在では確立された医療技術として位置づけられています。

ドナーとレシピエントの条件

ドナー(臓器提供者)の条件

生体肝移植のドナーとなるには、いくつかの医学的条件を満たす必要があります。健康状態が良好であること、肝機能が正常であること、重大な感染症や悪性疾患がないこと、精神的にも臓器提供を理解し同意していることが求められます。

血液型については、理想的には同型または適合する血液型であることが望ましいですが、医療技術の進歩により、近年では血液型不適合移植も一定の条件下で実施可能となっています。

年齢制限については明確な上限は定められていませんが、一般的には20歳から60歳程度までが適応となることが多いです。また、ドナーとレシピエントの体格差も考慮されます。

レシピエント(臓器を受け取る患者さん)の条件

レシピエントについても、移植に耐えられる全身状態であることが重要です。重篤な心疾患や肺疾患、制御困難な感染症がある場合は、移植の実施が困難となります。また、他の臓器への遠隔転移がある肝臓がんの患者さんは、移植の適応外となります。

| 項目 | ドナーの条件 | レシピエントの条件 |

|---|---|---|

| 年齢 | 一般的に20〜60歳程度 | 制限なし(全身状態による) |

| 健康状態 | 良好な肝機能と全身状態 | 移植に耐えられる全身状態 |

| 血液型 | 同型または適合が望ましい | 同型または適合が望ましい |

| 感染症 | 重大な感染症がないこと | 制御可能な状態であること |

| 悪性疾患 | 悪性疾患の既往がないこと | 肝外転移がないこと |

ドミノ肝移植という選択肢

肝臓移植にはドミノ肝移植と呼ばれる特殊な方法も存在します。これは、脳死ドナーAの肝臓が慢性肝疾患の患者さんBに移植された際、患者さんBから摘出した肝臓にまだ機能が残っている場合に、この肝臓を別の患者さんCに移植する方法です。

A→B→Cとドミノ倒しのように移植が連鎖することから、ドミノ肝移植と命名されました。

この移植方法で患者さんBとなるのは、FAP(家族性アミロイドポリニューロパチー)の患者さんです。FAPは肝臓が産生する異常なタンパク質が神経や臓器に沈着し、長期間をかけて様々な障害を引き起こす難病ですが、肝臓のそれ以外の機能は正常に保たれています。

このFAP患者さんの肝臓を移植された患者さんCは、余命が20年程度以内と予測される方や、次の移植までの一時的な肝臓が必要な方が対象となります。ドミノ肝移植により、限られた脳死ドナーの肝臓をより効率的に活用できる可能性があります。

肝臓移植後の経過と合併症

移植手術の内容と入院期間

肝臓移植手術は高度な技術を要する大手術です。手術時間は10時間以上に及ぶことも珍しくありません。術後は集中治療室での管理が必要となり、全身状態が安定するまで厳重な観察が続けられます。

入院期間は患者さんの状態や合併症の有無により異なりますが、一般的には1〜3カ月程度です。退院後も定期的な通院と検査が必要となります。

免疫抑制療法の重要性

移植後に最も重要となるのが免疫抑制療法です。移植された肝臓は他者の臓器であるため、レシピエントの免疫システムがこれを異物として認識し、拒絶反応を起こす可能性があります。

これを防ぐため、免疫抑制剤を継続的に服用する必要があります。主な免疫抑制剤には、タクロリムス、シクロスポリン、ミコフェノール酸モフェチル、ステロイドなどがあります。

免疫抑制剤の服用は生涯にわたって続ける必要がありますが、時間経過とともに投与量を減らせる場合もあります。

移植後の主な合併症

肝臓移植後には様々な合併症が生じる可能性があります。急性期の合併症としては、拒絶反応、感染症、出血、血管合併症(肝動脈血栓症、門脈血栓症)、胆管合併症などが挙げられます。

拒絶反応は移植後数週間から数カ月以内に起こることが多く、血液検査での肝機能異常として発見されます。適切な免疫抑制療法の調整により、多くの場合コントロール可能です。

感染症は免疫抑制剤の使用により免疫機能が低下するため、通常よりも感染リスクが高まります。細菌感染、ウイルス感染、真菌感染などに注意が必要です。

長期的な合併症

長期的な合併症としては、慢性拒絶反応、免疫抑制剤の副作用(腎機能障害、高血圧、糖尿病、骨粗鬆症など)、悪性腫瘍の発生リスク上昇、肝炎ウイルスの再感染などがあります。

肝炎ウイルス陽性の患者さんでは、移植後に新しい肝臓がウイルスに再感染する可能性があります。特にC型肝炎では再感染率が高いため、抗ウイルス療法が必要となることがあります。

| 時期 | 主な合併症 | 対応 |

|---|---|---|

| 急性期(数週〜数カ月) | 急性拒絶反応、感染症、血管合併症、胆管合併症 | 免疫抑制剤調整、抗生剤投与、外科的処置など |

| 慢性期(数カ月以降) | 慢性拒絶反応、免疫抑制剤副作用、腎機能障害 | 継続的な薬剤調整、副作用管理 |

| 長期(数年以降) | 悪性腫瘍リスク、骨粗鬆症、代謝異常 | 定期検査、予防的治療 |

移植後の生存率と予後

肝臓移植後の生存率は、原疾患、患者さんの全身状態、ドナーの状態、医療機関の経験など様々な要因によって変動します。

日本における生体肝移植の成績は世界トップクラスであり、1年生存率は約85〜90%、5年生存率は約70〜80%と報告されています。脳死肝移植についても同様の成績が得られています。

肝臓がんに対する移植では、ミラノ基準を満たす患者さんの場合、5年生存率は約70%、5年無再発生存率は約60〜70%と報告されています。基準を超える腫瘍に対する移植では、再発リスクが高まるため生存率は低下します。

移植後のQOL(生活の質)については、合併症がなく経過が順調であれば、多くの患者さんが通常の社会生活に復帰できています。ただし、免疫抑制剤の継続服用と定期的な通院は必要となります。

肝臓移植を検討する際の考え方

肝臓移植は肝臓がん治療における重要な選択肢ですが、実施には多くの条件が必要です。移植適応の判断、ドナーの確保、手術のリスク、移植後の管理など、検討すべき要素は多岐にわたります。

患者さんとご家族は、主治医から十分な説明を受け、移植のメリットとデメリット、リスクと期待される効果について理解した上で、意思決定を行うことが重要です。

ドナーとなることを検討されるご家族にとっても、手術に伴うリスクや術後の経過について十分に理解し、自発的な意思で決定することが求められます。医療チームは、ドナーとレシピエント双方の安全と利益を最優先に考え、適切な医療を提供する責任があります。

肝臓移植医療は今後も技術的進歩が期待される分野です。免疫抑制療法の改善、合併症予防法の開発、移植適応の拡大などにより、より多くの患者さんに治療の機会が提供されることが望まれます。