肺がんの投薬治療における効果の確認方法とは

こんにちは。がん治療専門アドバイザー、本村ユウジです。

肺がんの投薬治療を受けた後、その治療がどの程度効果を発揮しているのかを正確に把握することは、今後の治療方針を決定する上で非常に重要です。現在の医療では、主にCTやMRIなどの画像検査を用いて、腫瘍の大きさや状態の変化を評価しています。

この記事では、肺がん治療の効果をどのように判定するのか、奏功や奏効率とは何か、そして最近の治療効果評価の考え方について、できるだけ分かりやすく説明していきます。

治療効果判定の基本的な考え方

肺がんの治療効果を判定する際、医療現場では国際的に統一された基準が使われています。これにより、世界中のどの医療機関でも同じ基準で治療の効果を評価できるようになっています。

治療効果の判定は、治療開始前に測定した腫瘍の大きさと、治療後の腫瘍の大きさを比較することで行われます。この比較により、治療が効いているのか、効果が不十分なのか、あるいは病気が進行しているのかを判断します。

RECIST基準による効果判定

肺がんを含む固形がんの治療効果判定には、RECIST(レシスト)という国際基準が広く用いられています。RECISTとは「Response Evaluation Criteria in Solid Tumors」の略で、日本語では「固形がんの治療効果判定のための新ガイドライン」と呼ばれます。

現在は2009年に改訂されたRECIST version 1.1が標準的に使用されています。この基準では、治療開始前に腫瘍の大きさをCTなどの画像診断で正確に測定し、最も大きな腫瘍を最大5つまで選んで「標的病変」として記録します。そして治療経過中に、これらの標的病変の大きさの変化を定期的に測定して効果を判定します。

標的病変は、従来の検査法で20mm以上、ヘリカルCTでは10mm以上測定できる病変が対象となります。リンパ節の場合は短径が15mm以上のものが選ばれます。

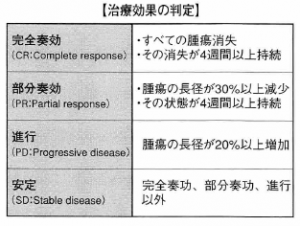

4つの判定基準の詳細

RECIST基準では、治療効果を以下の4つのカテゴリーに分類します。それぞれの定義と意味を表にまとめました。

| 判定 | 英語表記 | 略称 | 定義 |

|---|---|---|---|

| 完全奏功 | Complete Response | CR | すべての標的病変が消失し、リンパ節は短径10mm未満に縮小した状態が4週間以上継続 |

| 部分奏功 | Partial Response | PR | 標的病変の長径の和が治療開始前と比べて30%以上減少した状態が4週間以上継続 |

| 安定 | Stable Disease | SD | 部分奏功の基準を満たすほど縮小しておらず、進行の基準も満たさない状態 |

| 進行 | Progressive Disease | PD | 治療経過中の最小値と比べて標的病変の長径の和が20%以上増加し、かつ絶対値で5mm以上増大、または新しい病変の出現 |

完全奏功(CR)について

完全奏功は、画像検査で確認できる範囲ですべての腫瘍が消えた状態を指します。ただし、これは必ずしも完全治癒を意味するわけではありません。画像では見えない微小ながん細胞が残っている可能性もあるため、その後も定期的な経過観察が必要です。

部分奏功(PR)について

部分奏功は、腫瘍が30%以上小さくなった状態です。具体的には、治療前に標的病変の長径の合計が100mmだった場合、70mm以下になれば部分奏功と判定されます。完全に消えてはいないものの、治療が効果を示していると評価できる状態です。

安定(SD)について

安定は、腫瘍の大きさが部分奏功と判定されるほど縮小していないものの、進行と判定されるほど大きくもなっていない状態です。一見すると変化がないように見えますが、がんの進行を抑えられているという意味では、治療に一定の効果があると考えられます。

進行(PD)について

進行は、治療にもかかわらず腫瘍が20%以上大きくなった状態、または新しい病変が出現した状態です。この場合、現在の治療法では効果が不十分であり、治療方針の変更を検討する必要があります。

奏功と奏効率の意味

医療現場でよく使われる「奏功」「奏効」という言葉は、選択した治療法が期待していた効果を発揮したことを意味します。つまり、完全奏功または部分奏功と判定された場合、その治療は「奏功した」「奏効した」と表現されます。

奏効率とは、治療を受けた患者さん全体のうち、完全奏功と部分奏功を合わせた割合のことです。例えば、100人の患者さんに同じ治療を行って、完全奏功が10人、部分奏功が30人だった場合、奏効率は40%となります。

肺がんの治療薬において、一般的な抗がん剤の奏効率は30~40%程度ですが、分子標的薬では60~90%以上と高い奏効率を示すものもあります。特にALK遺伝子変異陽性の肺がんに対する分子標的薬は90%以上の奏効率が報告されており、治療効果が期待できます。

無増悪生存期間(PFS)と全生存期間(OS)

近年の臨床試験や治療効果の評価では、奏効率だけでなく、患者さんがどれだけの期間、病気の進行なく生活できるか、そして実際にどれだけ長く生きられるかという指標が重視されるようになっています。

無増悪生存期間(PFS)とは

無増悪生存期間(PFS:Progression-Free Survival)は、治療開始からがんの進行や再発が確認されるまでの期間、または患者さんが亡くなるまでの期間のことです。つまり、がんが大きくならずに安定した状態で過ごせる期間を表します。

PFSは、患者さんの生活の質を維持しながら治療効果を評価できる重要な指標です。がんが進行すると様々な症状が出現し、日常生活に支障をきたすことが多いため、PFSが長いほど、患者さんは良好な状態を長く保てることを意味します。

全生存期間(OS)とは

全生存期間(OS:Overall Survival)は、治療開始から患者さんが亡くなるまでの期間のことです。死因は問わず、すべての死亡を含めて計算されます。これは治療の最終的な効果を示す最も重要な指標とされています。

臨床試験では、PFSが延長しても必ずしもOSが延長するわけではないケースもあることが分かってきました。そのため、新しい治療法の承認には、できる限りOSの改善が求められるようになっています。

生存期間中央値の意味

医師が治療効果や予後を説明する際、「生存期間中央値」という言葉を使うことがあります。これは、治療を受けた患者さんの半数が生存している時点の期間を指します。

例えば、生存期間中央値が12か月という場合、治療を受けた患者さんの半数が12か月時点で生存していることを意味します。これは平均値ではないため、半数の患者さんは12か月より長く生存し、半数の患者さんは12か月より短い期間で亡くなることを示しています。

実際の治療効果判定の流れ

肺がんの投薬治療では、通常、以下のような流れで効果判定が行われます。

治療開始前に、ベースラインとなる腫瘍の大きさを正確に測定します。その後、治療を開始し、一般的には2~3サイクルごとに画像検査を実施して腫瘍の状態を確認します。化学療法の場合、多くは4~6サイクル実施した後に総合的な効果判定を行います。

部分奏功(PR)と判定された場合でも、体内に依然としてがんが残っているため、治療を継続することが一般的です。ただし、治療による副作用の程度や患者さんの体調を考慮しながら、一時的に治療を休止して経過を観察する期間を設けることもあります。

進行(PD)と判定された場合は、現在の治療では効果が不十分であるため、別の薬剤への変更や治療方針の見直しを検討します。患者さんの全身状態や過去の治療歴を踏まえて、最適な次の治療を選択します。

免疫療法における効果判定の特殊性

2010年代以降、免疫チェックポイント阻害薬という新しいタイプの治療薬が肺がん治療に導入されました。この免疫療法では、従来の治療薬とは異なる腫瘍の反応パターンが見られることがあります。

免疫療法では、治療初期に一時的に腫瘍が大きくなったり、新しい病変が出現したりすることがあります。これは「偽性進行」と呼ばれる現象で、免疫細胞が腫瘍に集まることで見かけ上、腫瘍が大きく見えているだけの場合があります。その後、時間が経過すると腫瘍が縮小していくケースが報告されています。

このため、免疫療法に対しては、iRECIST(immune RECIST)やirRECIST(immune-related RECIST)といった専用の効果判定基準が開発されています。これらの基準では、一度の腫瘍増大で直ちに進行と判定せず、4週間後に再度検査を行って確認するという手順が採用されています。

治療効果判定における限界と注意点

RECIST基準は客観的で標準化された優れた評価方法ですが、いくつかの限界も指摘されています。

まず、RECIST基準は主に腫瘍の大きさのみで判定するため、腫瘍の性質の変化や治療による腫瘍内部の変化(壊死など)を十分に評価できない場合があります。また、測定する病変の選択や測定方法によって結果に若干の誤差が生じる可能性もあります。

さらに、完全奏功と判定された場合でも、必ずしも完全治癒を意味するわけではありません。画像検査では検出できない微小ながん細胞が残っている可能性があり、後に再発することもあります。実際、奏効率が高い治療でも、その後に再発する患者さんは一定数存在します。

このような理由から、最近では治療効果の評価として、奏効率よりも無増悪生存期間(PFS)や全生存期間(OS)、特に生存期間中央値を重視する傾向が強まっています。治療を受けた患者さんのうち50%が生存している期間を指標とする方が、実際の治療効果をより正確に反映できると考えられています。

2026年現在の治療効果判定の動向

2025年から2026年にかけて、肺がん治療における効果判定の方法はさらに進化しています。RECIST基準に加えて、PETスキャンなどの機能画像を用いた評価や、血液中の腫瘍マーカーや循環腫瘍DNA(ctDNA)を測定する方法も研究されています。

特に分子標的薬や免疫療法の普及により、治療効果の判定方法も個別化されつつあります。EGFR遺伝子変異陽性の肺がんに対するオシメルチニブという薬剤では、80%前後の奏効率が報告されており、多くの患者さんで効果が期待できます。また、ALK遺伝子変異陽性の場合、5年無増悪生存率が60%に達する治療薬も登場しています。

免疫チェックポイント阻害薬についても、PD-L1発現が50%以上の強陽性の場合、単剤療法でも効果が期待でき、化学療法との併用でさらに良好な成績が報告されています。

今後の治療方針の決定

治療効果の判定結果は、今後の治療方針を決定する上で重要な情報となります。完全奏功や部分奏功が得られた場合でも、定期的な画像検査による経過観察を継続し、再発の早期発見に努めることが大切です。

安定(SD)と判定された場合でも、がんの進行が抑えられているという意味では治療効果があると考えられるため、患者さんの体調や副作用の程度を見ながら治療を継続することが多いです。

進行(PD)と判定された場合は、速やかに治療方針の変更を検討する必要があります。遺伝子検査の結果に基づいた別の分子標的薬への変更や、免疫療法の追加、あるいは化学療法の薬剤変更など、患者さん一人ひとりの状況に応じた最適な治療選択が求められます。

いずれの場合も、治療効果の判定は医師との十分な話し合いのもとで行われます。不明な点や不安なことがあれば、遠慮せずに主治医に質問することが重要です。治療の目的、期待される効果、予想される副作用などを十分に理解した上で、納得のいく治療選択をすることが大切です。

参考文献・出典情報

本記事の作成にあたり、以下の信頼できる情報源を参考にしました。

- 国立がん研究センター がん対策研究所「がん臨床試験の評価項目 RECISTの使い方」

- がん情報サイト「オンコロ」RECIST レシスト

- 国立がん研究センター がん情報サービス「治療効果判定」

- 日本肺癌学会誌「肺癌薬剤療法の効果判定の注意点」

- 株式会社マイクロン「がん免疫療法の治療効果判定基準(irRC、irRECIST、iRECIST)」

- がん情報サイト「オンコロ」無増悪生存期間(PFS)

- Wikipedia「無増悪生存期間」

- 肺がんとともに生きる「肺がんの統計と予後」

- 国立がん研究センター がん情報サービス「肺がん 患者数(がん統計)」

- がんになっても「余命はどのくらいか|がん患者さんと医師のコミュニケーションギャップ」