肺がんは日本において年間約12万人が診断され、約7.5万人が亡くなる、男女計でがん死亡のトップを占める疾患です。肺がんと診断される人は40代から増加し始め、年齢が高くなるほど罹患率が高くなる傾向があります。

2025年4月、国立がん研究センターから「有効性評価に基づく肺がん検診ガイドライン2025年度版」が18年ぶりに改訂され、肺がん検診の在り方が大きく見直されました。この記事では、最新のガイドラインに基づいた肺がんの一次検診について、分かりやすく解説します。

肺がんの一次検診とは

肺がんの一次検診とは、自覚症状がない段階で肺がんの早期発見を目的として行われる検診のことです。現在、日本では1987年より胸部エックス線検査による肺がん検診が公的に実施されています。

肺がん検診を受けたときや、症状から受診して肺がんが疑われるときは、まず問診、胸部エックス線検査を行います。ハイリスク者に対しては、従来は喀痰細胞診の併用が推奨されていましたが、2025年の最新ガイドラインでは低線量CT検査が強く推奨されるようになりました。

2025年ガイドライン改訂のポイント

最新のガイドラインでは、以下の重要な変更が行われました:

- 重喫煙者(喫煙指数600以上)に対して低線量CT検査を推奨グレードAで対策型検診および任意型検診として実施

- 対象年齢は50~74歳、検診間隔は年1回

- 胸部エックス線検査は喫煙状況にかかわらず引き続き推奨

- 喀痰細胞診の有効性について再評価

ハイリスク者の定義

ハイリスク者とは、50歳以上で喫煙指数(1日喫煙本数×喫煙年数)が600以上の人、または40歳以上で6カ月以内に血痰があった人を指します。喫煙指数は「ブリンクマン指数」とも呼ばれ、例えば1日20本を30年間吸い続けた場合、喫煙指数は600となります。

| 喫煙状況 | 推奨検査 | 対象年齢 | 検診間隔 |

|---|---|---|---|

| 非喫煙者・軽喫煙者 | 胸部エックス線検査 | 40歳以上 | 年1回 |

| 重喫煙者(喫煙指数600以上) | 低線量CT検査 | 50~74歳 | 年1回 |

| 血痰がある場合 | 胸部エックス線検査+喀痰細胞診 | 40歳以上 | 年1回 |

肺がんの問診で確認されること

肺がん検診での問診では、以下のような内容が確認されます:

- 現在の症状や体調

- これまでにかかった病気(既往歴)

- 家族がかかった病気(家族歴)

- これまでの検診受診歴と結果

- 喫煙歴(開始年齢、喫煙年数、1日の喫煙本数)

- 血痰の有無や時期

特に喫煙歴と血痰の有無は、ハイリスクの判断に必要な重要な情報となるため、正確に伝えることが大切です。

胸部エックス線検査の詳細

胸部エックス線検査は、肺がん検診の基本となる検査です。この検査では、肺に異常な影(腫瘤)がないかをチェックします。健康であれば肺は黒く、心臓や肋骨などは白く写りますが、肺に腫瘤がある場合、白い影として現れます。

胸部エックス線検査の特徴

胸部エックス線検査は比較的簡単で、放射線被ばくによる健康被害もほとんどないとされています。ただし、以下のような限界もあります:

- 肺がんの検出感度は60~80%程度

- 小さながんや淡く写るがんは発見が困難

- 心臓や横隔膜に隠れた部分の病変は見つけにくい

- 読影医師の技量によって診断精度が左右される

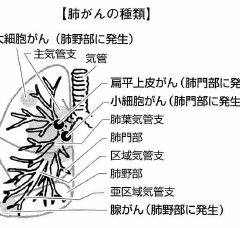

肺がんの種類別の見え方

扁平上皮がんの特徴

扁平上皮がんは肺門型のため、胸の中心近くに多く見られます。腫瘤の中が空洞になっていることがよくあります。主に喫煙者に多く発生し、太い気管支に発生しやすいという特徴があります。

腺がんの特徴

腺がんは肺がん全体の5~6割を占める最も多いタイプです。辺縁のけば立ちが強く、肺野型のため胸膜を巻き込んだ像(胸膜陥入)が見られます。血管や気管支が腫瘤に向かって集まってくる(血管・気管支の収束)所見も特徴的です。

小細胞がんの特徴

小細胞がんは扁平上皮がんと同様に、胸の中心にある太い気道に発生します。発育速度が速いため、最初の診察段階でリンパ節転移が発見されることがあります。エックス線検査でも肺門部のリンパ節腫大が見られることがあります。

大細胞がんの特徴

大細胞がんは肺野部に大きな腫瘤として認められます。直径が6cmを超えることもあります。同じ肺野型でも腺がんと違い、胸膜陥入は少ないのが特徴です。

喀痰細胞診について

喀痰細胞診とは、痰を採取してその中にがん細胞があるかどうかを調べる検査です。痰を採取するだけでできるため、身体への負担が少ない検査です。

2025年ガイドラインにおける喀痰細胞診の位置づけ

2025年の最新ガイドラインでは、喀痰細胞診の有効性について重要な見直しが行われました。過去数年間で喀痰細胞診によって発見された肺がんは年間20~30例にとどまっており、その理由として喀痰細胞診の標的疾患である肺門部扁平上皮がんが激減していることが挙げられています。

喀痰細胞診の対象者

現在、喀痰細胞診は以下の条件に該当する人に実施されます:

- 50歳以上で喫煙指数が600以上の重喫煙者

- 40歳以上で6カ月以内に血痰があった人

- 咳が出る、痰の量が多いなどの症状がある人

喀痰細胞診の検査方法

喀痰細胞診では、3日間にわたって、できるだけ早朝の起床時に痰を採取します。痰を上手く採取するコツとしては、少し水を飲んで大きく深呼吸をし、強い咳をしながら深部から痰を出すようにすることが重要です。

1回の検査ではがん細胞が出てこないこともあるため、複数回続けて痰を採取する必要があります。そのため、喀痰細胞診で迅速に診断ができる肺がんは、一部の肺がんに限られるのが現状です。

喀痰細胞診の結果判定

喀痰細胞診の結果は、パパニコロウ分類によって以下の5段階で判定されます:

| クラス | 判定 | 説明 |

|---|---|---|

| クラスⅠ | 正常 | がん細胞は認められない |

| クラスⅡ | 良性 | 異型細胞を認めるががんではない |

| クラスⅢ | 疑陽性 | がんが疑われるが確定できない |

| クラスⅣ | 陽性 | がん細胞が強く疑われる |

| クラスⅤ | 陽性 | がん細胞が確認される |

クラスⅢ以上の場合は、精密検査が必要となります。

低線量CT検査の新たな推奨

2025年のガイドライン改訂で最も注目されるのが、重喫煙者に対する低線量CT検査の明確な推奨です。低線量CT検査は、従来の胸部エックス線検査と比べて、より早期のがんを発見しやすく、肺がんによる死亡率を20%以上減らす効果があることが複数の研究で確認されています。

低線量CT検査の特徴

- 通常のCT検査より放射線量を約10分の1に抑制

- 肺全体の断面図を数十枚撮影

- 胸部エックス線では発見困難な小さながんも検出可能

- 心臓や横隔膜に隠れた病変も発見できる

精密検査について

一次検診で異常が見つかった場合は、精密検査を受ける必要があります。一般的な精密検査には以下があります:

胸部CT検査

エックス線を使って肺全体の断面図を撮影し、詳しく調べます。一次検診より詳細な画像を得ることができ、病変の大きさや性質を評価できます。

気管支鏡検査

気管支鏡を口や鼻から気管支に挿入して、病変が疑われた部分を直接観察します。必要に応じて組織を採取し、悪性かどうかの確定診断を行います。

肺がん検診の受診方法と費用

肺がん検診は、40歳以上の男女を対象に年1回実施されています。受診方法には以下があります:

- 市町村が実施する集団検診

- 指定医療機関での個別検診

- 職場での健康診断

- 人間ドックのオプション検査

多くの市町村では検診費用を公費で負担しており、自己負担額は数百円から1000円程度です。ただし、低線量CT検査については、まだ多くの自治体で実施されておらず、任意型検診として自費で受ける場合があります。

肺がん検診を受ける際の注意点

検診前の準備

- 胸部エックス線撮影時は、ゆったりとした無地のTシャツを着用

- 金属製のアクセサリーやボタンは撮影に影響するため避ける

- 喀痰細胞診の場合は、指定された容器と手順を確認

症状がある場合の対応

以下のような症状がある場合は、検診を待たずに直ちに医療機関を受診してください:

- 持続する咳

- 血痰

- 胸痛

- 声のかれ

- 息切れ

検診結果の解釈と対応

検診結果は通常、検査後10日~1カ月ほどで文書により通知されます。「がんの疑いあり(要精検)」と判定された場合は、症状がなくても必ず精密検査を受けることが重要です。

肺がんは早期には自覚症状がないことが多いため、「次回の検診まで待つ」「症状がないから大丈夫」などの自己判断は避け、必ず医師の指示に従ってください。

まとめ

肺がんの一次検診は、早期発見による治療成績の向上を目的とした重要な検診です。2025年のガイドライン改訂により、個人のリスクに応じた適切な検診方法の選択がより重視されるようになりました。

特に重喫煙者に対する低線量CT検査の推奨は、肺がん検診の新しい標準となることが期待されています。一方で、従来の胸部エックス線検査も引き続き重要な役割を果たしており、喫煙状況にかかわらず定期的な受診が推奨されています。

自身のリスクを正しく理解し、適切なタイミングで必要な検診を受けることが、肺がんの早期発見と治療成績の向上につながります。