がん治療専門のアドバイザー、本村です。

当記事では子宮頸がんにおける、扁平上皮がんと腺がん」の違いについて解説します。

子宮頸がん「扁平上皮がん」「腺がん」

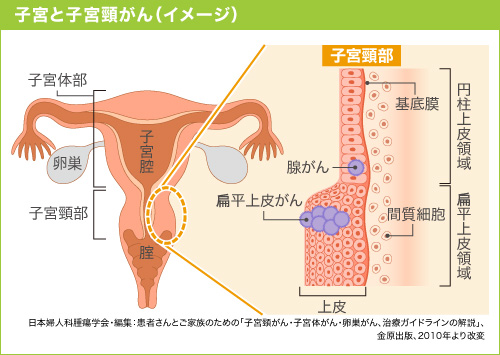

子宮は通常は鶏の卵ほどの大きさで、左右の靭帯で骨盤内に浮かんだように固定されています。横から見ると前側には膀胱、後ろ側には直腸があります。

子宮は子宮頸部と子宮体部の2つの部分に分けられます。子宮の入り口付近が子宮頸部、その奥が子宮体部です。子宮体部の左右には卵子の通り道となる卵管が伸び、女性ホルモンを分泌する親指大ほどの卵巣も子宮の左右に連結しています

子宮体部は受精卵が着床して妊娠が成立すると、出産までの約10力月間、胎児を育てる部屋の役割を果たします。上下左右に伸縮性があり、ふだんは縦の長さが7cm程度ですが、妊娠中は胎児が成長するにつれて30~35cmまで伸び、分娩後には収縮して元の大きさに戻ります。

また、膣につながっている子宮頸部は、分娩時に産道となり、生まれ出ていく胎児の通り道となります。

子宮頸部の上皮には扁平上皮と腺上皮の2種類の上皮細胞があります。

子宮頸部の上皮はその場所によって、表面をおおっている細胞の性質が異なります。

子宮頸部の膣に近い部分は、「扁平上皮」という細胞が10~15層重なっています。底のほうは円形の小さい細胞で、表面にいくほど平べったい形をしています。扁平上皮は、表面をおおって保護する役目があるじょうぶな上皮です。

そしてさらに奥の子宮体部につづく部分(頸管)は、「腺上皮」という細長い円柱状(よく見ると繊毛状からぶどうの房状の形)の細胞が1層に並んでいます。

腺上皮は頸管粘液を分泌する役目があります。子宮頸がんが最初に発生するのは、扁平上皮と腺上皮の境界部分の粘膜だと考えられています。

子宮頸がんは、これらの細胞ががん化する「扁平上皮がん」と「腺がん」の2つのタイプに大きく分けられます。

扁平上皮がんと腺がんの割合

子宮頸がん検診で早期に発見されるのは、ほとんどが扁平上皮がんです。子宮頸部腺がんは、残念ながら検診での発見が難しく、進行して症状があらわれてから発見されるケースが多くなっています。

子宮頸がんに占める扁平上皮がんと腺がんの割合は、以前は8対2でしたが、最近は腺がんが増えて7対3近くになっています。これは、扁平上皮がんはがんになる前の異形成や上皮内がんの段階で発見され、これらはがんとしてカウントされていないのが大きな理由と考えられています。

ただ、原因はわかりませんが、腺がんになる人そのものの数も増加し、若年化している傾向もあります。

子宮頸がんの発生部位は年齢とともに移動する

子宮頸部の扁平上皮と腺上皮の境界部分は、子宮頸がんを発症させるヒトパピローマウイルスが入り込みやすくなっています。そのため、がん細胞はこの境界部分から発生するといわれています。

この境界部分は、女性ホルモンのエストロゲンの作用で、膣側から子宮側に移動するといわれています。エストロゲンの分泌がさかんな性成熟期は境界部分は膣内にあり、検査のときにコルポスコープ(子宮膣部拡大鏡)でよく観察することができます。

逆に、更年期になってエストロゲンの分泌が減ってくると、境界部分は頸部の内部へと入り込んでいき、目視しにくくなるため発見しづらくなります。子宮頸部腺がんはさらに見つけづらいとされています。

進行が早い腺がん

扁平上皮がんは、定期的に子宮頸がん検診を受けていれば、がんになる前の異形成の段階で早期発見できるのに対して、腺がんは、ほとんどが浸潤がんに進行してから発見されています。

腺細胞は、深いひだを形づくるように細胞が並んでいるため、そのひだの深いところにがんが発生しても、検査でその部分の細胞を的確に採取することが難しく、それが発見を遅らせる原因のひとつになっています。特に病変が子宮頸管内に発生すると、さらに見つけづらくなります。

また、腺がんは異形成や扁平上皮がんと合併することも多いので、このような場合、発見されやすい扁平上皮の異常だけ指摘され、腺上皮の異常が見落とされてしまうこともあります。

そのうえ、初期の腺がんはコルポスコピー検査(コルポスコピー診)での診断も難しく、典型的な所見がはっきりしていません。前がん病変も解明されていないため、どういう段階をへて腺がんを発症するのかもよくわかっていません。残念ながら、現時点では腺がんを早期に発見する有効な手段はありません。

頸部腺がんの7~8割は、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染により発症します。特に18型の感染が多くみられますが、HPVとは関係なく発症している腺がんもあります。発症年齢としては、腺がんは扁平上皮がんよりも少し遅い、35歳ぐらいから増えてくる傾向があります。

以上、子宮頸がんのタイプについての解説でした。