こんにちは。がん治療専門アドバイザー、本村ユウジです。

大腸がんの治療後、患者さんやご家族が最も心配されるのが「転移」です。

特に肝臓への転移は、大腸がんの転移先として最も頻度が高く、大腸がん患者さんの約30%に見られます。初回診断時にすでに約12%の患者さんに肝転移が認められ、根治手術後の遠隔再発としても約7.1%に見られるという統計があります。

2025年から2026年にかけての最新研究により、適切な治療を受けることで良好な予後が期待できることが明らかになっています。手術による完全切除が可能な場合、5年生存率は30~50%に達し、化学療法の進歩により切除不能と判断された患者さんでも、生存期間の中央値は30ヶ月を超えるまで延長してきました。

この記事では、大腸がん手術後の肝臓転移について、転移が起きるメカニズム、診断に必要な検査方法、そして最新の治療法まで、2025-2026年の最新データに基づいて詳しく解説します。

大腸がんが肝臓に転移するメカニズム

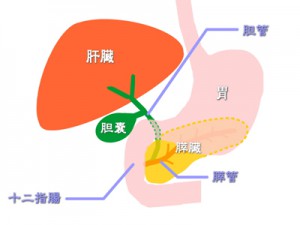

大腸がんが肝臓に転移しやすい理由は、血管の構造にあります。

大腸をはじめとする消化管から流れる血管は「門脈」という1本の血管に集約されます。この門脈からの血液は、一度肝臓へと集約される仕組みになっています。

消化管で吸収された栄養分を含む血液は、肝臓で処理されて全身に送られます。がん細胞も同じ血液の流れに乗って肝臓に到達し、そこで生着すると転移性肝がんに発展するリスクが高まります。

つまり、大腸がんの細胞は門脈を介して肝臓に運ばれやすい構造になっているため、肝臓への転移が最も頻度が高くなるのです。

肝臓に集まった血液の全ては、その後、二酸化炭素と酸素の交換のために肺へと到達します。そのため、肝転移の次に多いのが肺転移となります。なお、脳への転移の場合、大腸がんから直接脳へ遠隔転移することはなく、肝臓や肺に転移した後、脳へ転移する順番となります。

大腸がんの転移パターンと発生時期

大腸がんの転移は、原発巣が直腸なのか結腸なのかによって傾向が異なります。

部位別の転移傾向

| 原発部位 | 転移の特徴 |

|---|---|

| 直腸がん | 局所再発が最も多く、次いで肺転移、肝臓転移の順 |

| S状結腸がん | 肝臓転移が過半数を占め最も多く、次いで局所再発 |

| その他の結腸がん | 肝臓転移、局所再発、腹腔内転移がほぼ同程度 |

転移・再発が起こる時期

これらの転移や再発がどのタイミングで起きるのかというと、局所再発の85パーセントは術後2年以内に見られます。

一方、肝臓転移や肺転移は術後3~4年経過してから発見されることもあります。このため、大腸がん手術後は長期的な経過観察が重要となります。

最近では、血中のCEA(腫瘍マーカー)の測定や肝臓超音波エコー、CTなどによる定期的なチェックを行うことで、1990年代に比べて数ヶ月ほど早く転移を発見できるようになりました。

2025年9月に発表された国際共同研究(DREAM study)では、薬物療法後に画像上消失したように見える肝転移病変でも、実際には37.5%で腫瘍細胞の残存や再発が確認されました。このことから、画像診断の進歩はあるものの、より精密な肝切除計画と慎重な経過観察の重要性が明らかになっています。

肝臓転移の有無を調べる診断と検査

肝臓への転移を診断するには、複数の検査を組み合わせて行います。

腫瘍マーカー検査

大腸がんの患者さんでは、血液検査によってCEA(がん胎児性抗原)やCA19-9(糖鎖抗原19-9)という腫瘍マーカーを測定します。

これらのマーカーが上昇している場合、転移や再発の可能性があります。ただし、腫瘍マーカーは早期段階では上昇しないことも多く、また、がんがあっても上昇しない患者さんや、がんがなくても高値を示す方もいるため、あくまで一つの目安として使用されます。

| 腫瘍マーカー | 正常値 | 特徴 |

|---|---|---|

| CEA | 5.0 ng/ml以下 | 大腸がんで最も使用される指標。肝炎や糖尿病、喫煙でも上昇する |

| CA19-9 | 37 U/ml以下 | 膵臓がん、胆道がんでも上昇。肝炎や糖尿病、胆嚢炎でも上昇することがある |

画像検査

肝転移の診断には、複数の画像検査が用いられます。

腹部超音波検査は、痛みがなく放射線を浴びることもない、最も手軽に行える検査です。大腸がんの肝転移は、外周が黒く内部が白いリング状の腫瘤として観察されます。消化管のガスの影響を受けることがあるため、空腹時に行うことが推奨されます。

より詳細な診断には、造影CT検査やMRI検査が用いられます。

CT検査は、X線を使って体の内部を描き出す検査です。造影剤を使用することで肝臓の正常部分と腫瘍のコントラストがはっきりし、転移の有無や程度を調べることができます。検査時間は5~10分程度で、ベッドに横たわって器械の中を行き来するだけなので、つらさはほとんどありません。

MRI検査は、磁気を利用した検査で放射線を使いません。がんの位置や形に加えて、がんの周辺にある神経や血管の位置関係などを正確に把握することに優れています。リンパ節転移や肝転移の診断能力が高く、直腸がんの周囲臓器への広がりや肝転移の詳しい診断のために行われます。

EOB-MRI検査の重要性

肝転移に対してより正確な診断を行うために、肝臓MRI検査(EOB-MRI検査)が重要な役割を果たしています。

2018年のメタ解析によると、造影CTの感度が82.1%、特異度が73.5%であるのに対し、EOB造影MRIの感度は93.1%、特異度は87.3%と優れた診断能を示しています。

特に、EOB造影MRIに拡散強調像を組み合わせることで、肝転移の検出感度が95.5%まで向上し、1cm未満の小さな病変でも90.9%の感度で検出できることが報告されています。

ある研究では、大腸がん肝転移が疑われた症例に造影CTに加えてEOB造影MRIを行うことで、29.7%の症例で手術計画が変更されたという報告もあります。このため、大腸がん治療前はできる限りEOB造影MRIを施行して肝転移の有無を評価すべきと考えられています。

その他の検査

PET-CT検査は、放射性ブドウ糖液を注射し、細胞に取り込まれた放射性ブドウ糖を撮影することで、全身のがん細胞を検出する検査です。他の転移巣の確認のために行われることがあります。

また、肝臓の手術を予定している場合は、ICG検査という肝機能を調べる検査も行われます。これは、肝臓の予備能力を調べる検査で、予定した肝切除を行っても身体を支えるための予備能力が残されるかを判断します。

大腸がん手術後の肝臓転移に対する治療法

大腸がんの肝転移は、ステージIVに相当しますが、適切な治療により治癒を目指せる可能性があります。他のがんの肝転移と異なり、大腸がんの肝転移は治療により良好な予後が期待できる点が特徴です。

治療方法は、転移の個数、大きさ、位置、肝機能の状態、他臓器への転移の有無などを総合的に判断して決定されます。

肝切除術

肝転移に対する最も有効な治療法は、外科的切除です。

現在、大腸がんの肝転移を治す唯一の方法は手術と考えられています。肝転移巣を完全に切除できれば、5年生存率は30~50%、場合によっては治癒も期待できます。

肝切除が可能かどうかは、がんの個数や大きさだけでなく、患者さんの肝臓の持つ肝予備能力、そしてどれだけ正常な肝臓を残して手術ができるかにかかっています。

一般的に、肝切除後に残る肝臓が30~40%以上あれば、安全に手術が行えると考えられています。肝臓は再生する臓器であるため、3分の2を切除しても回復することができます。

切除困難な肝転移への対応

肝切除後に残る予定の肝臓の大きさが限界よりも小さい場合、以下のような方法で切除可能にする工夫があります。

門脈塞栓術は、手術前に切除する側の肝臓に流れる門脈という血管を閉塞させて、残る予定の肝臓を大きくする処置です。残肝容量を約10%増加させることができ、肝転移切除の適応を広げることができます。

2期的肝切除は、手術を2回に分けて切除する方法です。1回目の手術で一部の転移巣を切除し、残った肝臓が十分に大きくなった後に2回目の手術で残りの転移巣を切除します。

このような工夫により、以前は切除不能と判断されていた症例でも、手術が可能になるケースが増えてきています。

肝切除後の再発と対応

肝転移を手術した場合も再発のリスクは存在します。

虎の門病院の報告では、大腸がん肝転移は切除を行っても約6割の症例が2年以内に再発することが示されています。最も高頻度に認められるのは肝臓への再再発(約40~85%)ですが、この場合でも手術ができれば再度の切除が優先されています。

がん研有明病院のデータによると、切除可能肝転移の5年再発率は約54%、切除可能境界域肝転移では約78%ですが、再発した患者さんでも約半数は肝臓だけの再発であり、切除可能であれば5回でも6回でも切除を繰り返すことで、予後の改善や治癒が見込めることが分かってきました。

コンバージョンサージェリー(化学療法後の手術)

2025年時点での大腸がん肝転移治療における重要な進歩の一つが、コンバージョンサージェリー(conversion surgery)です。

これは、初回の診断時点で切除不能と判断された肝転移に対して、化学療法を行って腫瘍を縮小させ、その後に手術で切除可能な状態にまで持っていく治療戦略です。

がん研有明病院では、切除不能肝転移と診断された患者さんに対して積極的に化学療法を行い、約半数の患者さんに手術の機会を提供できています。2014年から2021年にかけてコンバージョンサージェリーを受けた症例の全生存期間の中央値は5.6年であり、コンバージョンサージェリーを受けなかった症例の1.8年を大きく上回る結果でした。

虎の門病院の報告でも、初診時切除不能と判断されながらも化学療法によって手術にたどり着くことができた高度進行がん症例の生存成績は、ステージIV全体の生存成績と比べて明らかに良好であることが示されています。

このように、積極的な化学療法と手術の組み合わせが、転移性肝腫瘍の治療において大きな希望をもたらすことが証明されています。

切除不能な肝転移に対する化学療法

肝切除ができない場合、全身化学療法が選択されます。

化学療法の進歩により、切除不能な進行再発大腸がんの生存期間の中央値は、以前の約8ヶ月から30ヶ月を超えるまで延長してきました。

現在の化学療法では、通常、抗がん剤と分子標的薬を組み合わせて使用します。患者さんごとのがん組織で起きている遺伝子変異(RAS遺伝子、BRAF遺伝子、MSI)を測定し、適切な化学療法レジメンを選択します。

日本の「大腸癌治療ガイドライン」では、切除不能な場合の化学療法は5次治療まで候補があります。化学療法が効果を示し、転移巣が著しく縮小して根治手術ができるようになることが、コンバージョンサージェリーです。

術後補助化学療法に関する最新知見

2021年に国立がん研究センターから発表されたJCOG0603試験の結果は、大腸がん肝転移治療に重要な知見をもたらしました。

この研究では、肝切除後の術後補助化学療法(mFOLFOX6)の有効性と安全性が検証されました。その結果、無病生存期間は延長されましたが、全生存期間は延長されませんでした。

この結果から、肝切除後の補助化学療法を一律に推奨すべきではないことが明らかになり、肝転移巣の大きさが大きくない場合には、肝切除後はそのまま経過観察する治療が第一選択として推奨されることになりました。

肝動注療法

肝動脈に細い管(カテーテル)を入れ、それをポンプに接続して抗がん剤を持続的に長期間投与する治療法が肝動注療法です。

肝動注療法は、全身化学療法と異なり、肝臓に直接抗がん剤を注入するため、副作用が軽度であるという特徴があります。全身化学療法の副作用がつらい患者さんや、高齢のため全身化学療法に耐えられないのではと治療をあきらめかけている患者さんにも、ほとんど副作用なく受けていただけます。

奈良県立医科大学の研究では、すでに全身化学療法で効果が得られなくなった患者さんを対象に、微小デンプン球を用いた新しい肝動注療法を行ったところ、61%の患者さんで腫瘍の著しい縮小を得ることができたと報告されています。

ただし、肝動注療法は全身に効果があるわけではなく、肝臓以外の転移には効果がありません。このため、最近の臨床試験では生存率の改善にあまり影響しないため、以前ほど積極的には行われなくなっています。肝臓機能が良くないために全身化学療法が行えないようなケースで、肝動注化学療法を行い、肝臓の状態の改善を目指すことがあります。

熱凝固療法

熱凝固療法には、マイクロ波凝固療法とラジオ波焼灼療法(RFA)があります。

ラジオ波焼灼療法は、体の外から肝臓の転移巣に針を刺し、針先端の電極から発信するラジオ波で周囲を高温にし、がんを死滅させる治療です。治療できる大きさに限度があり、適しているのはがんが3cm以下の場合です。

肝切除と比較すると出血が少なく、身体に負担が少ない治療法ですが、手術よりは再発が多く、切除しにくい部位の転移や手術に危険が伴う患者さんに使用されることが多い治療方法です。

切除する肝転移巣が多数存在する場合、切除できる部位は肝切除を行い、残りの切除しにくい転移巣に対して熱凝固療法を組み合わせることもあります。

ただし、がん研有明病院では、切除できる大腸がんの肝転移に対してラジオ波治療を行うことには否定的な立場をとっています。これは、可能な限り外科的切除を優先すべきという考えに基づいています。

大腸がん肝転移の治療成績と予後

大腸がんの肝転移による死亡は、大腸がん患者さんの死因の過半数を占めています。1990年代までは肝臓転移があればもう手段がないとされていましたが、近年では治療法の進歩により状況は大きく改善しています。

肝切除後の生存率

切除可能な肝転移に対する根治切除後の5年生存率は30~50%と報告されています。

がん研有明病院の報告では、切除可能肝転移(3個以下かつ最大5cm以下)の5年生存率は74.0%、切除可能境界域肝転移(術前化学療法を行った症例)の5年生存率は66.6%と良好な結果が得られています。2010年以前の切除境界域の5年生存率が43%未満であったことを考えると、術前化学療法の導入により治療成績が向上したことがわかります。

福山市民病院の報告では、異時性大腸がん肝転移根治切除例の5年生存率は49%と報告されています。

予後に影響する因子

肝転移切除例の予後に影響する因子としては、以下のようなものが報告されています。

| 因子の種類 | 具体的な予後不良因子 |

|---|---|

| 肝転移因子 | 肝転移個数が多い、腫瘍径が大きい、低分化・粘液型の組織型、脈管浸潤陽性、肝門部リンパ節転移陽性 |

| 原発巣因子 | 所属リンパ節転移陽性・個数が多い、低分化・粘液型の組織型 |

| 肝転移切除後の因子 | 断端陽性、切除断端距離が短い |

| 背景因子 | 高齢、術前遠隔転移陽性、同時性肝転移、無病期間が1年未満、術前CEA高値 |

本邦では、肝転移の病期分類としてGrade分類(H分類)が広く用いられています。肝転移巣4個以下かつ最大径が5cm以下をH1、5個以上または最大径が5cmを超えるものをH3、それ以外をH2と分類しており、H1、H2、H3の生存期間の中央値はそれぞれ38.1ヶ月、26.0ヶ月、12.0ヶ月と報告されています。

治療を受けない場合の予後

肝転移を有する症例を無治療で経過観察した場合の生存期間の中央値は3~12ヶ月、肝転移の程度別では単発転移例16.7ヶ月、片葉転移例10.6ヶ月、両葉転移例3.1ヶ月と報告されており、自然経過で長期生存が得られることは稀です。

このことからも、適切な治療を受けることの重要性がわかります。

集学的治療の重要性

大腸がん肝転移の治療は、単一の治療法だけでなく、複数の治療法を効果的に組み合わせる集学的治療が重要です。

近畿大学病院では、大腸外科、肝臓外科、化学療法を担当する腫瘍内科が集学的治療チームを組んで、患者さん一人ひとりを総合的に評価し、最善の治療方法を選択しています。

例えば、肝全体に転移巣が広がり最初から肝切除が不可能な場合でも、まず効果的な化学療法を4ヶ月間行うことで転移巣を縮小させ、その後に大腸がんと肝の転移巣を全て切除できるケースがあります。

このように、外科医(大腸外科医、肝臓外科医)、腫瘍内科医、そして薬剤師、看護師によるチーム医療で積極的に治療が行われています。ステージIVであっても、諦めずに治療を受けることが重要です。

まとめ

大腸がん手術後の肝臓転移は、大腸がんの転移先として最も頻度が高く、患者さんにとって心配な病態です。しかし、2025-2026年の最新データが示すように、適切な診断と治療により良好な予後が期待できます。

肝転移の診断には、腫瘍マーカー検査、超音波検査、CT検査、MRI検査(特にEOB-MRI)を組み合わせて行います。

治療法は、肝切除術が最も効果的で、切除可能な場合は5年生存率30~50%と良好な成績が得られています。切除不能な場合も、化学療法の進歩により生存期間の中央値は30ヶ月を超えるまで延長しており、化学療法後に切除可能となるコンバージョンサージェリーも重要な選択肢となっています。

大腸がん肝転移に対しては、外科医、腫瘍内科医、薬剤師、看護師によるチーム医療で集学的治療が積極的に行われています。ステージIVと診断されても、諦めずに適切な治療を受けていきましょう。

参考文献・出典

1. がん研有明病院「転移性肝腫瘍の手術と成績」

2. 日本大腸肛門病学会「大腸がんが肝臓に転移したら…?」

3. 国立がん研究センター「薬物療法後に消失した大腸がん肝転移病変の画像診断と術後診断の一致率」

4. 国立がん研究センター「大腸がんの肝転移による肝切除後の新たな標準治療を検証」

5. 国立がん研究センターがん情報サービス「大腸がん 検査」

6. GI-pedia「大腸癌肝転移の画像診断のUP to Date」

7. 虎の門病院「転移性肝腫瘍高度集学的治療センター:大腸癌肝転移に関して」

8. 兵庫医科大学病院「転移性肝がん(外科治療)」

9. 近畿大学病院「転移性肝がんの治療」

10. 奈良県立医科大学放射線・核医学科「大腸がん肝転移」