福岡県太宰府市に鎮座する太宰府天満宮は、菅原道真公(天神さま)をお祀りする、日本を代表する神社の一つです。

学問の神様として知られる一方、「誠の心」を大切にする信仰から、人生の節目や困難に立ち向かう人々の祈りの場としても広く崇敬されています。

境内を訪れると、受験生だけでなく、病気と闘う人や家族の姿も多く見られます。

とくにがん患者さんにとって、「祈りたい」という思いを受け止めてくれる場所として、太宰府天満宮は静かな信頼を集めています。

病気平癒御守の授与と「健康長寿梅守」の違い

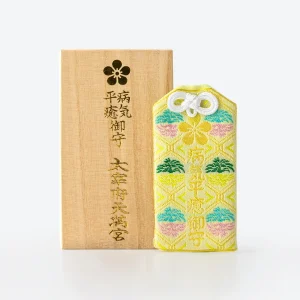

太宰府天満宮では、「病気平癒御守」として専用のお守りが授与されています。

この御守は、病気や怪我の早期回復、治療の成功、心身の健やかさを祈願するもので、特にがん治療中や術後の参拝者に人気があります。

初穂料は1,200円程度で、落ち着いた色合いの布製袋に包まれた標準的な御守です。

一方、天満宮の象徴である「梅」にちなむ御守として「健康長寿梅守」も授与されています。

こちらには実際に“梅の種”が入っており、健康や長寿を願う意味が込められた特別な御守です。

ただし、梅守は「病気平癒」専用という位置づけではなく、目的に応じて両者を区別して授かることが望ましいです。

■病気平癒の祈祷──願いを込めて正式参拝

太宰府天満宮では、「病気平癒祈願」を正式に受け付けており、本人または代理による参列が可能です。

祈祷は、社殿で神職が祝詞を奏上し、玉串を奉納して、御神札・御守が授与される流れで行われます。

事前予約のほか、当日受付にも対応しており、体調や予定に合わせて無理なく参拝できるのが特徴です。

代理祈祷を希望する方のために、郵送での受付・授与も可能となっており、現地に赴けないがん患者さんや遠方の家族にとって、大きな安心材料となっています。

心を支える御神牛と境内の癒し

太宰府天満宮の境内に複数置かれた「御神牛」は、触れることで病が癒えるとされており、参拝者が自分の患部と同じ箇所を撫でる様子がよく見られます。

がん治療中の方も、手術を受けた部位や痛みのある場所を思いながら御神牛のその部位に手を当て、「どうかよくなりますように」と願いを込めています。

この行為は単なる風習にとどまらず、「触れることによって祈る」という身体的な実感をともなった信仰体験となり、心理的な安心や落ち着きをもたらしてくれるものです。

絵馬に込める言葉

境内の絵馬掛けには、「がんが治りますように」「再発しませんように」「もう一度、家族と笑えますように」など、がんと向き合う方の切なる思いが込められた絵馬が数多く見られます。

自分の気持ちを言葉にして残すという行為には、「気持ちの整理」や「意思の確認」といった役割があります。

また、他の人の絵馬を目にすることで、「自分だけじゃない」と感じられる共感や連帯感も生まれます。言葉にすることで、祈りはより具体的な力を持ち始めるのです。

回復後の「お礼参り」に込められた意味

祈願成就の後、太宰府天満宮にお礼参りをする人も数多くいます。

御守を納め、絵馬を奉納し、「ありがとう」を伝えること。それは過去の経験に区切りをつけ、新たな日々を歩み始めるための儀式でもあります。

「気持ちが軽くなった」「ようやく終わった気がする」といった言葉が、お礼参りの深い意味を物語っています。

境内の散策がもたらす心の静けさ

太宰府天満宮の参道は、梅ヶ枝餅や土産物店が立ち並び、活気のある空気に包まれています。

一方で、境内に一歩足を踏み入れると、石畳や梅林、池などが静かな時間を提供してくれます。参道の賑わいと境内の静寂。この“緩急のある空間”が、がん患者さんにとって絶妙な癒しのバランスとなります。

体調がよければ軽い散歩にもなり、少しずつ「外に出る自信」を取り戻すきっかけになる場所でもあるのです。

アクセスと参拝環境

太宰府天満宮は、西鉄太宰府駅から徒歩約5分とアクセス良好で、福岡市内からの公共交通機関での移動もスムーズです。

境内は段差が少なく、バリアフリー対応も進んでいるため、車椅子の方やご高齢の方でも安心して参拝できます。

御祈祷は原則として午前9時〜午後4時頃まで随時受け付けており、御守りの授与所も年中無休で対応。参拝の混雑を避けたい場合は、平日の午前中が比較的静かでおすすめです。

がんとの闘いに必要な“もう一つの支え”

医療の現場では「身体」を治すことに焦点が当たりますが、がんと向き合う中では、「心」をどう支えるかも重要です。

太宰府天満宮での参拝や祈願、御守りの存在、絵馬や御神牛とのふれあいは、がん患者さんの心を支える大切な“もう一つの支え”になります。