がん性胸水とは何か

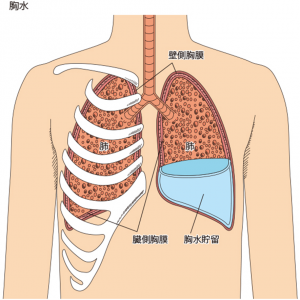

がん性胸水とは、肺の表面を覆う胸膜にがん細胞が広がり(医学的には「播種」と呼びます)、炎症を起こすことで胸腔内に液体が溜まる状態のことです。健康な人でも胸膜腔という肺を包む膜の間には少量の液体(胸水)が存在し、呼吸時の摩擦を減らす潤滑油のような働きをしています。

しかし、がん細胞が胸膜に転移すると、この正常なバランスが崩れ、過剰な胸水が溜まってしまいます。胸水が増加すると肺を圧迫し、呼吸困難や胸の痛みなどの症状を引き起こします。さらに大量に溜まると心臓まで圧迫し、心不全を招く危険性があります。

がん性胸水は悪性胸水とも呼ばれ、進行したがんの徴候として位置づけられています。国内ではがん性胸膜炎と結核性胸膜炎が胸膜炎全体の6~7割を占めるといわれており、がん性胸水は決して珍しい状態ではありません。

がん性胸水が溜まる原因とメカニズム

胸膜への転移プロセス

がん性胸水の発生には、主に以下のメカニズムが関わっています。

まず、原発がんから離れたがん細胞が血液やリンパ液を通じて胸膜に到達します。最も多い原因となるがんは肺がんで、全体の約37.5%を占めます。続いて乳がん(16.8%)、悪性リンパ腫(11.5%)、悪性中皮腫などが挙げられます。

胸膜に到達したがん細胞は、この薄い膜に浸潤し増殖を始めます。がん細胞の増殖により胸膜に炎症が生じると、血管の透過性(液体が通過しやすさ)が高まります。この結果、血管内の液体成分が胸腔内に漏れ出し、正常では少量しか存在しない胸水が大量に蓄積されることになります。

胸水産生と吸収のバランス異常

正常状態では、胸水の産生と吸収は精密にバランスが保たれています。しかし、がん性胸膜炎では以下の要因により、このバランスが崩れます:

| 要因 | 影響 |

|---|---|

| 胸膜血管の透過性亢進 | 血管から胸腔への液体漏出増加 |

| リンパ管の閉塞 | 胸水の吸収機能低下 |

| 炎症性物質の産生 | 血管透過性のさらなる悪化 |

| がん細胞による直接的な刺激 | 胸膜の炎症反応持続 |

がん性胸水と余命の関係

予後に関する医学的データ

がん性胸水の診断は、残念ながら進行したがんの状態を示しており、予後に重要な影響を与えます。最新の医学研究によると、悪性胸水が確認された場合の平均生存期間は4~9ヶ月程度とされています。

ただし、これはあくまで統計的な平均値であり、個々の患者さんの予後は以下の要因によって左右されます:

- 原発がんの種類と進行度

- 患者さんの全身状態(ECOG Performance Status)

- 治療への反応性

- 他の転移の有無

- 年齢や併存疾患

研究データでは、原発がんの種類によって予後に差があることが分かっています。肺がんによる胸水は最も予後が厳しく、一方で卵巣がんによる胸水は比較的予後が良好とされています。また、全身状態を示すECOG Performance Statusが最も重要な予後予測因子とする研究結果も報告されています。

微量胸水でも注意が必要

興味深いことに、穿刺が困難なほど少量の胸水であっても、がん性の場合は予後不良因子となることが明らかになっています。ある研究では、微量胸水のある患者さんの生存期間中央値は7.49ヶ月で、胸水のない患者さんの12.65ヶ月と比較して有意に短いことが示されました。

これは、胸水の量ではなく、胸膜への転移という事実そのものが病状の進行を反映していることを意味しています。

胸膜癒着術について

胸膜癒着術の基本原理

胸膜癒着術は、がん性胸水の再発を防ぐための重要な治療選択肢です。この治療法は、胸水が溜まる空間(胸腔)を薬剤によって意図的に閉じることで、今後胸水が溜まらないようにする処置です。

具体的には、胸腔ドレーンを通じて薬剤を注入し、肺胸膜(肺を覆う膜)と壁側胸膜(胸壁の内側を覆う膜)に人工的に炎症を起こします。この炎症により両方の胸膜が癒着し、胸水が蓄積するスペースがなくなります。

使用される薬剤

胸膜癒着術で使用される主な薬剤は以下の通りです:

- タルク(鉱物製剤):欧米では主流、日本でも近年使用が増加

- ピシバニール(OK-432):免疫賦活剤、日本で長く使用

- 塩酸ミノサイクリン:抗生物質

- 自己血:患者さん自身の血液を使用

これらの中でも、タルクは胸膜癒着術の成功率が高く、現在では悪性胸水に対する第一選択とされることが多くなっています。

治療の流れと注意点

胸膜癒着術の実施には以下の条件が必要です:

- 肺の完全な拡張が得られていること

- 胸水の排液量が1日150mL以下になっていること

- 患者さんの全身状態が比較的良好であること

治療後は発熱や胸痛がほぼ必発しますが、これは薬剤による正常な炎症反応です。適切な鎮痛剤や解熱剤で対応できます。

その他の治療選択肢

胸腔ドレナージ

胸腔ドレナージは、胸腔に細いチューブを挿入して持続的に胸水を排出する方法です。呼吸困難などの症状が強い場合に実施され、溜まった胸水を除去することで肺の圧迫を解除し、呼吸を楽にします。

ドレーンの留置期間は胸水の量や排液の状況によって数日から数週間となります。留置中は入浴はできませんが、病院内での歩行やトイレの使用は可能です。

胸腔穿刺

胸腔穿刺は、注射針を用いて一時的に胸水を排出する方法です。比較的簡単な処置で即座に症状の改善が期待できますが、効果は一時的であり、胸水は再び溜まる可能性があります。

全身状態が不良で侵襲的な処置が困難な患者さんや、余命が短いと予想される場合には、症状緩和を目的として繰り返し実施されることがあります。

留置型胸腔カテーテル

最近では、体内に埋め込み型のカテーテルを留置し、在宅で定期的に胸水を排出する方法も選択肢として考慮されます。この方法は、頻回の入院を避けながら症状のコントロールが可能で、患者さんの生活の質の向上に寄与します。

症状と診断

主な症状

がん性胸水による典型的な症状には以下があります:

- 息切れ(軽い動作や安静時でも出現)

- 胸の痛み(持続的な鈍痛)

- 非産性の咳

- 疲労感

- 食欲不振

症状の程度は胸水の量と密接に関係しており、大量の胸水が溜まると心臓も圧迫され、心不全の症状も現れることがあります。

診断方法

がん性胸水の診断には以下の検査が実施されます:

- 画像検査:胸部X線やCTで胸水の存在と量を確認

- 胸水細胞診:採取した胸水中のがん細胞の有無を顕微鏡で確認

- 胸水の生化学検査:腫瘍マーカーなどの測定

- 胸膜生検:必要に応じて胸膜組織を採取して病理検査

胸水細胞診で悪性細胞が確認できれば確定診断となりますが、結果が陰性でもがん性胸膜炎の可能性が残る場合は、胸膜生検が検討されます。

治療選択の考慮点

個別化医療の重要性

がん性胸水の治療選択は、患者さん一人一人の状況に応じて慎重に決定する必要があります。考慮すべき要因には以下があります:

- 患者さんの症状の程度

- 全身状態と予後予測

- 原発がんに対する治療選択肢

- 患者さんとご家族の希望

- 生活の質(QOL)への影響

多職種連携の重要性

がん性胸水の管理には、呼吸器内科医、腫瘍内科医、呼吸器外科医、緩和ケア医、看護師など多職種のチームワークが不可欠です。それぞれの専門性を活かした包括的なアプローチにより、患者さんにとって最適な治療計画を立案します。

生活の質(QOL)向上への取り組み

症状緩和の重要性

がん性胸水の治療において、完治が困難な場合でも、症状の緩和により患者さんの生活の質を向上させることは重要な治療目標です。適切な処置により呼吸困難が改善されれば、日常生活動作の維持や家族との時間を大切に過ごすことが可能になります。

心理的サポート

がん性胸水の診断は、患者さんとご家族にとって心理的な負担となることが少なくありません。医療チームは医学的な治療だけでなく、精神的なサポートも提供し、患者さんが前向きに治療に取り組めるよう支援します。

最新の研究動向

予後予測スコアの開発

近年、がん性胸水患者さんの予後をより正確に予測するためのスコアリングシステムの開発が進んでいます。LENT scoreやPROMISE scoreなどが提案されており、これらは治療選択の決定に役立つツールとして期待されています。

新しい治療法の研究

従来の治療法に加えて、分子標的治療薬や免疫療法などの新しいアプローチも研究されています。これらの治療法が、将来的にがん性胸水の管理に新たな選択肢を提供する可能性があります。

まとめ

がん性胸水は、がん細胞が胸膜に転移することで発生する病態で、進行したがんの徴候として重要な意味を持ちます。胸膜の炎症により血管透過性が亢進し、過剰な胸水が蓄積することで呼吸困難などの症状を引き起こします。

治療には胸膜癒着術、胸腔ドレナージ、胸腔穿刺などの選択肢があり、患者さんの全身状態、症状、予後予測、ご希望などを総合的に考慮して最適な方法を選択します。特に胸膜癒着術は、胸水の再発予防に効果的な治療法として位置づけられています。

がん性胸水の予後は一般的に厳しいものの、適切な症状緩和により生活の質の向上は可能です。

参考文献・出典情報

- メディカルノート - がん性胸膜炎について

- 日本肺癌学会 - 胸水がたまっているといわれました

- Important prognostic factors for survival in patients with malignant pleural effusion - PMC

- Prognostic impact of pleural effusion in patients with malignancy: A systematic review and meta‐analysis - PMC

- Cleveland Clinic Journal of Medicine - Managing malignant pleural effusion

- Annals of the American Thoracic Society - Management of Malignant Pleural Effusions

- Respiratory Research - Malignant pleural effusion: current understanding and therapeutic approach

- 呼吸器内科医 - 胸膜癒着術

- みんなの家庭の医学 - がん性胸膜炎

- Frontiers in Medicine - Mortality Among Hospitalized Patients With Pleural Effusions