腎盂・尿管がんとはどのような病気か

腎臓に発生するがんには、腎実質から発生する腎細胞がんのほかに、尿をためる腎盂から発生する腎盂がん、腎臓から膀胱へ尿を運ぶ尿管に発生する尿管がんがあります。

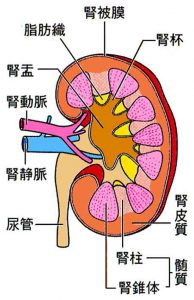

腎盂は、腎臓で作られた尿をためる部分です。尿路上皮と呼ばれる特別な細胞でおおわれており、そこから膀胱まで尿を運ぶ約20センチの尿管につながっています。尿管も尿路上皮でおおわれており、蠕動運動で尿を膀胱へと運びます。腎盂と尿管を合わせて上部尿路と呼びます。

腎盂がんは初期症状に乏しく、進行した段階で見つかることが多いのが特徴です。腎盂の尿路上皮は膀胱の壁と比べて薄く、がんが早い時期に周囲へ浸潤しやすい傾向があります。また、リンパ管を経由して周囲のリンパ節、さらには他の臓器に転移する可能性があります。

尿管がんの初期症状も血尿が中心ですが、がんが大きくなると尿管が閉塞し、腎盂に尿がたまる水腎症を引き起こします。これにより腎臓が腫れ、腰痛などの症状があらわれることがあります。

腎盂・尿管がんの原因とリスク因子

がんは複数の遺伝子に異常が起きて発症すると考えられています。腎盂がん、尿管がんは膀胱がんと同様に、原因遺伝子の一つとして9番染色体の異常が知られています。

腎盂・尿管がんになりやすい要因として最も重要なのは、長期間の喫煙です。膀胱がんと同じく、喫煙は尿路上皮がんの発症リスクを高めることが明らかになっています。

そのほか、染色工場などでナフチルアミン、ベンジン、アミノビフェニールなどの化学物質を取り扱った職業歴も、発症の要因として指摘されています。

膀胱がんになりやすい要因を持つ人、長期間喫煙している人、膀胱がんと診断され治療を受けている人は、腎盂・尿管がんにもなりやすいため注意が必要です。定期的に尿検査、尿細胞診検査などと同時に、上部尿路の検査を受けることが推奨されます。

「自分の判断は正しいのか?」と不安な方へ

がん治療。

何を信じれば?

不安と恐怖で苦しい。

がん治療を左右するのは

治療法より“たった1つの条件”です。

まず、それを知ってください。

がん専門アドバイザー 本村ユウジ

腎盂・尿管がんの症状と診断方法

初期症状と受診のタイミング

痛みがなくても、目に見える血尿に気づいたら、まず膀胱がんの有無を検査し、その後必ず上部尿路の検査を受けることが大切です。

尿管がんが尿管の下部に生じた場合、がんが尿管口から膀胱に顔を出し、膀胱がんと同じような症状があらわれることがあります。さらに大きくなると膀胱を刺激して膀胱炎のような症状が出たり、肉眼的血尿が認められるようになります。

診断に用いられる検査

尿細胞診検査と同時に、近年では尿中の腫瘍マーカーとしてNMP22検査が早期診断に役立つとして使われています。

超音波検査、CT検査も広く行われるようになり、その結果、偶然に腎盂が拡張している水腎症から発見される場合もあります。尿管鏡検査による生検で病理組織を採取し、がんの悪性度を確認することも重要です。

画像診断による進展度の評価、腫瘍の大きさと数、上皮内がんの有無、転移病巣の有無などを総合的に判断して、治療方針が決定されます。

腎盂・尿管がんの手術が可能な条件

手術が第一選択となる場合

手術前の検査で明らかな転移がなく、全身状態が手術に耐えられると判断されれば、原則として手術が第一選択の標準的治療法となります。

反対側の腎臓の機能に問題がない場合、腎臓と尿管の全摘出術(腎尿管全摘除術)が基本となります。尿管の部分切除手術は、再発リスクが高いため原則として行われません。

手術前の評価項目

手術が安全に行えるよう、手術前には十分な検査が実施されます。一般的な検査に加えて、感染症の有無、呼吸機能、腎臓機能の検査が行われます。

検査結果をもとに、主治医から手術の目的と方法、手術中や手術後に予想される合併症、その後の経過の見通しについて説明があります。特に、手術後に残される腎臓の機能がどの程度になるか、予想を聞いておくことが重要です。

手術できない場合と手術しない選択肢

腎盂がん、尿管がんの患者さんの約半数が75歳以上の高齢者です。心臓病や脳梗塞、脳血栓、糖尿病、高血圧、腎臓病などの合併症がある場合、また他のがん治療を受けている場合、その程度によって治療法が変わることがあります。

高齢で全身状態が手術に耐えられないと判断された場合、または反対側の腎臓にも問題があり腎機能温存が必要な場合は、抗がん剤治療を中心とした治療が選択されることがあります。

上皮内がんと診断された場合は、BCGの腎盂内注入療法によって臓器温存を図ることも検討されます。ただし、悪性度が極めて高いがん(G3)でBCG注入療法では対応が難しいと判断されたときには、手術を含む集学的治療が必要になります。

腎盂・尿管がんの手術方法

腹腔鏡手術と開腹手術の違い

手術の方法は腹腔鏡手術と開腹手術に分けられます。それぞれに利点と欠点があります。

| 項目 | 腹腔鏡手術 | 開腹手術 |

|---|---|---|

| 傷の大きさ | 小さい(数か所の小切開) | 大きい(一本の切開) |

| 出血量 | 少ない | やや多い |

| 手術時間 | やや長い | 比較的短い |

| 術後の回復 | 早い(早期退院可能) | やや時間がかかる |

| リンパ節郭清 | 癒着が強い場合は難しい | 確実に実施可能 |

| 技術の習得 | 時間がかかる | 比較的容易 |

腹腔鏡手術は、傷が小さく出血量が少なく、手術後早い時期に退院できるという利点があります。一方、手術時間がやや長くなること、技術の習得と維持に時間がかかること、癒着が強いリンパ節の切除が難しいなどの難点もあります。ただし、近年は腹腔鏡手術の技術が向上し、適応範囲が広がっています。

病期別の手術方法

筋層まで進んでいない表在性の腎盂・尿管がんの場合は、腎臓と尿管の全摘出術を行います。上皮内がんの場合はBCG腎盂内注入療法を行うことがあります。

局所浸潤性がん(T2)の場合は、手術の前後に抗がん剤を併用した集学的治療を行います。腎臓、尿管の全摘出術と転移しやすいリンパ節を摘出し、手術後の病理診断で抗がん剤治療を検討します。

腫瘍が大きく周囲に進展している場合(T3、T4)や転移が認められる場合は、抗がん剤を投与し、その効果が認められた後に手術を行うかどうかを判断します。さらに放射線治療を行うかどうかも検討されます。

腎盂・尿管がんの手術後の入院期間

入院期間は手術方法や患者さんの回復状況によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

腹腔鏡手術の場合、術後の回復が比較的早く、合併症がなければ7日から10日程度で退院できることが多くなっています。開腹手術の場合は、創部の治癒に時間がかかるため、10日から14日程度の入院が必要となることが一般的です。

ただし、手術前の全身状態、年齢、合併症の有無、術後の経過によって入院期間は変動します。高齢者や合併症がある場合、またリンパ節郭清を広範囲に行った場合などは、入院期間が長くなることがあります。

腎盂・尿管がんの手術費用の目安

手術費用は手術方法、入院期間、患者さんの状態によって異なります。日本の医療保険制度では、健康保険が適用されるため、実際の自己負担額は総医療費の1割から3割となります。

腎尿管全摘除術の場合、総医療費は200万円から300万円程度が目安となります。3割負担の場合、自己負担額は60万円から90万円程度となりますが、高額療養費制度を利用することで、実際の負担額はさらに軽減されます。

高額療養費制度では、所得に応じて月額の自己負担上限額が設定されています。例えば、標準的な所得の方(年収約370万円から770万円)の場合、月額の自己負担上限額は約8万円から9万円となります。

入院が月をまたぐ場合や、手術前後の検査・治療が複数月にわたる場合は、それぞれの月で高額療養費制度が適用されます。詳しくは加入している健康保険組合や病院の医療相談窓口で確認することをお勧めします。

腎盂・尿管がんの手術における病院選びのポイント

泌尿器科の専門性と実績

腎盂・尿管がんは比較的まれながんであるため、泌尿器科の中でも尿路上皮がんの治療経験が豊富な施設を選ぶことが重要です。年間の手術件数、特に腎尿管全摘除術の実施件数を確認することが推奨されます。

日本泌尿器科学会が認定する泌尿器科専門医、特に泌尿器腫瘍専門医が在籍している施設であれば、専門的な治療を受けられる可能性が高くなります。

腹腔鏡手術の技術レベル

腹腔鏡手術を希望する場合は、腹腔鏡手術の実施件数と成績を確認することが大切です。腹腔鏡手術は技術の習得に時間がかかるため、経験豊富な施設で受けることが望ましいといえます。

日本内視鏡外科学会の技術認定医が在籍しているかどうかも、一つの目安となります。

集学的治療体制の有無

進行がんや悪性度の高いがんの場合、手術だけでなく抗がん剤治療や放射線治療を組み合わせた集学的治療が必要になることがあります。そのため、腫瘍内科や放射線科との連携体制が整っている施設を選ぶことが重要です。

また、術後のフォローアップ体制、再発時の対応体制が整っているかどうかも確認しておくとよいでしょう。

手術後の経過と注意点

腎機能の変化と生活上の注意

手術後は片方の腎臓を摘出するため、残った腎臓の機能が重要になります。大部分の患者さんは、残った片方の腎臓だけでも普通の生活を送ることができます。

手術後に腎機能が低下し、尿酸値が上昇することがあります。食生活に注意して尿酸値をコントロールしますが、必要に応じて高尿酸血症の治療薬を服用します。糖尿病の患者さんは、これまで以上に血糖コントロールに注意する必要があります。

定期的な経過観察の重要性

腎盂・尿管がんの場合、反対側の腎盂や尿管への再発、また同じ尿路上皮でおおわれている膀胱内の再発が問題となります。

再発しやすい因子として、腫瘍が大きいこと、多発性であること、悪性度が高いことなどが挙げられます。定期的に尿検査、尿細胞診検査、尿中腫瘍マーカー、膀胱鏡検査、肺と腹部の造影CT検査を行います。

再発は最初の2年以内が多く、その後は再発の可能性は減ってきますが、完全に消えるわけではなく、長期的な経過観察が必要です。

手術以外の治療法との組み合わせ

抗がん剤治療

膀胱がんと同様、尿路上皮がんに対して抗がん剤治療はある程度有効です。標準的治療法として、M-VAC療法(メソトレキセート、ビンブラスチン、アドリアマイシン、シスプラチン)が行われます。

また、MEC療法(メソトレキセート、エトポサイド、シスプラチン)、GC療法(ゲムシタビン、シスプラチン)なども用いられます。

抗がん剤治療には副作用が避けられず、これだけで完全に治すことが難しいという欠点があります。特に高齢者で心臓病や腎臓病、呼吸機能や脳血管に障害がある場合には注意が必要です。

手術前に転移が診断されているとき、手術後に転移が発見されたときは、抗がん剤治療を行うのが一般的です。

BCG注入療法

腎盂・尿管がんで上皮内がんと診断されたとき、BCG注入療法が検討されます。副作用として発熱、血尿、肺炎、尿管の狭窄などが起こることがありますが、治療が成功すれば腎臓と尿管の臓器を温存することが可能です。

放射線治療

腎盂・尿管がんは、放射線治療だけで治療することは困難です。副作用として腎臓周囲の臓器、特に腸管に障害が生じる懸念があります。

そのため放射線治療は、進行がんや悪性度の高いがんのときに手術療法や抗がん剤療法と併せて行われます。このように手術療法、抗がん剤治療、放射線治療を組み合わせて行う治療を集学的治療法と呼びます。

再発・転移が発見された場合の対応

取り出したがんの組織病理診断で転移が認められたり、静脈浸潤など予後不良因子が認められたときは、全身の抗がん剤による追加治療が検討されます。

膀胱鏡検査で再発が認められたときは、膀胱がんと同様に内視鏡手術が行われ、がんの悪性度や進展度を確認します。悪性度や進展度がさらに高まったときは、膀胱全摘出術を検討します。

膀胱にがんが再発すると、その後も膀胱内に再発する可能性が高まるため、再発を予防する目的で抗がん剤の膀胱内注入治療を行う場合もあります。

尿細胞診検査でがんが見つかり、膀胱鏡検査でがんが認められない場合や、早い時期にがんが再発した場合は、膀胱の上皮内がんか残った上部尿路のがんが疑われるため、膀胱の生検および上部尿路の検査を行います。

腎臓と尿管の全摘出術が行われた後は、定期的にCT検査と骨シンチ検査を行います。リンパ節や他の臓器に転移が見つかったときは抗がん剤を投与することになります。

現在の医療水準では、転移が認められた場合の根治は難しいと考えられていますが、抗がん剤治療によって症状の緩和や生存期間の延長が期待できます。

参考文献・出典情報

- 国立がん研究センター がん情報サービス「腎盂・尿管がん」

https://ganjoho.jp/public/cancer/renal_pelvis_ureter/index.html - 日本泌尿器科学会「腎盂・尿管癌診療ガイドライン」

https://www.urol.or.jp/ - 日本泌尿器腫瘍学会

https://www.jsou.or.jp/ - 日本癌治療学会「がん診療ガイドライン」

https://www.jsco.or.jp/ - 国立がん研究センター中央病院「泌尿器・後腹膜腫瘍科」

https://www.ncc.go.jp/jp/ncch/index.html - 日本内視鏡外科学会

https://www.jses.or.jp/ - 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html - 日本臨床腫瘍学会

https://www.jsmo.or.jp/ - 国立がん研究センター東病院「泌尿器科」

https://www.ncc.go.jp/jp/ncce/index.html - 日本癌学会

https://www.jca.gr.jp/