大腸がんは日本人に最も多いがんとなり、手術で完全に切除できたと思っても、残念ながら再発する可能性があります。しかし、医療技術の進歩により、再発を早期に発見し、適切な治療を行うことで、多くの患者さんが元気に生活されています。この記事では、大腸がんの再発サインや最新の検査方法について、わかりやすく解説します。

大腸がんの再発サインとは?気をつけたい症状と再発の可能性

大腸がんの手術を受けた後、多くの患者さんが心配されるのが「再発」です。再発とは、手術で取り切れなかった目に見えない小さながん細胞が、時間とともに大きくなって再び現れることを指します。

自覚症状が出る前に発見することが重要

実は、大腸がんの再発初期には、ほとんど自覚症状がありません。肝臓や肺への転移があっても、初期段階では痛みや不調を感じることは稀です。患者さんが痛みや出血などの症状を自覚する頃には、がんがかなり進行している可能性が高いのが現実です。

そのため、定期的な検査を受けることで、症状が出る前に再発を発見することが極めて重要になります。早期発見できれば、再び手術で完治する可能性もあり、手術ができない場合でも、抗がん剤治療や放射線治療により生存期間の延長が期待できます。

再発しやすい時期と場所

大腸がんの再発は、手術後3~5年以内に見つかることが最も多く、再発する患者さんの約80%が3年以内、95%以上が5年以内に発見されています。そのため、少なくとも術後5年間は定期的な検査が必要です。

再発しやすい場所は以下の通りです:

- 肝臓(最も多い)

- 肺(2番目に多い)

- 局所(もともとがんがあった場所の近く)

- リンパ節

- 腹膜

- 骨(まれ)

- 脳(まれ)

特に直腸がんの場合は、手術が難しい骨盤内の狭い場所にあるため、結腸がんと比べて局所再発が起こりやすいという特徴があります。

大腸がんの再発サインを調べる検査方法

再発を早期に発見するため、様々な検査方法があります。ここでは、主要な検査について詳しく説明します。

身体診察と問診

医師による定期的な診察は、再発発見の第一歩です。直腸指診では、医療用手袋をはめた医師が直腸に指を入れて異常がないか調べます。また、腹部の触診により、異常なしこりやふくらみがないかチェックします。足の付け根のリンパ節なども触診し、腫れやむくみがないか確認します。

血液検査による腫瘍マーカー

大腸がんの再発をチェックする重要な血液検査として、CEAとCA19-9という腫瘍マーカーがあります。

- CEA(がん胎児性抗原):基準値5ng/ml以下

- CA19-9:基準値37U/ml以下

これらの値が手術後に上昇した場合、特に3回連続して右肩上がりに増加している場合は、たとえ基準値内であっても再発の可能性が高いと考えられます。CEAは再発例の約70%で高値を示し、症状が出る前に再発を疑うきっかけとなる重要な検査です。

大腸内視鏡検査

肛門から内視鏡を挿入し、腸管内を直接観察する検査です。がんの再発だけでなく、新たなポリープの発見にも役立ちます。1cmを超える大きなポリープは約30%の割合でがん化する可能性があるため、発見した場合は切除して病理検査を行います。

通常、手術後1年以内に1度行い、ポリープなどの所見があれば翌年も実施します。異常がなければ、その後は3~5年に1度の頻度で行います。

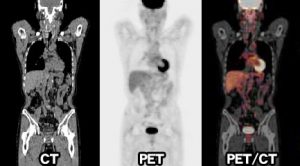

画像検査(CT、MRI、PET-CT)

現在の医療では、様々な画像検査技術により、体の内部を詳細に観察できるようになりました。

CT検査:X線を使って体の断面を撮影します。胸部CTで肺の状態、腹部CTで肝臓や消化器の状態を確認できます。比較的小さな病巣も発見可能ですが、2~3mm程度の非常に小さな病変の診断は困難な場合があります。

MRI検査:磁気を使用して体内を画像化します。CTよりも細かい病巣まで写し出すことができ、がんかどうかの判別も可能です。特に、特殊な造影剤を使用することで、非常に微小な肝転移も発見できるようになりました。

PET-CT検査:ブドウ糖に似た薬剤を注射し、がん細胞に集まる様子を画像化します。全身のがんを一度に調べることができ、より微小ながんの発見が期待できます。ただし、実施している医療機関は限られています。

超音波検査

腹部に端子を当てて超音波を発し、体内の様子を画像化します。被曝の心配がなく、体への負担が少ない検査です。主に肝転移の有無を調べるために行われ、肝臓の状態がよくわかります。

「自分の判断は正しいのか?」と不安な方へ

がん治療。

何を信じれば?

不安と恐怖で苦しい。

がん治療を左右するのは

治療法より“たった1つの条件”です。

まず、それを知ってください。

がん専門アドバイザー 本村ユウジ

最新技術で変わる大腸がんの再発サイン検出

医療技術の進歩により、大腸がんの再発をより早期に、より正確に発見できる新しい検査方法が登場しています。

リキッドバイオプシー:血液で分かる再発リスク

2025年現在、最も注目されている技術の一つが「リキッドバイオプシー」です。これは、血液中に流れているがん由来のDNA(ctDNA)を検出する検査で、従来の検査では発見できない微小な再発も見つけることができます。

国立がん研究センターの研究によると、手術後4週間でctDNA陽性だった患者さんは、陰性の患者さんと比べて再発リスクが約12倍高いことが分かりました。また、2年後にがんが再発していない割合は、ctDNA陽性で20.6%、陰性で85.1%と大きな差があることも明らかになっています。

リキッドバイオプシーの利点:

- 採血だけで検査可能(体への負担が少ない)

- 繰り返し検査できる

- 画像検査では見つからない微小な再発も発見可能

- 治療効果のモニタリングにも使用可能

現在、日本では「CIRCULATE-Japan」という大規模プロジェクトが進行中で、国内外152施設が参加して、リキッドバイオプシーによる個別化医療の実現を目指しています。

AI(人工知能)を活用した内視鏡検査

2024年から本格的に導入が始まったAI技術により、大腸内視鏡検査の精度が飛躍的に向上しています。「WISE VISION 内視鏡画像解析AI」などのシステムは、内視鏡検査中にリアルタイムで病変を検出し、医師に通知音と円マークで知らせます。

AIの診断性能は経験豊富な内視鏡医と同程度で、特に以下の点で優れています:

- 見逃しやすい平坦型病変も約78%の精度で検出

- 隆起型病変では約95%の高い検出率

- 医師の技術差による見逃しを減少

- 検査時間の短縮

現在、アジア13施設で大規模な臨床試験が実施されており、今後さらに多くの医療機関での導入が期待されています。

大腸がんの再発サインと再発率:ステージ別の違い

大腸がんの再発率は、最初に診断されたときのステージ(進行度)によって大きく異なります。

ステージ別の再発率

- ステージ0:ほとんど再発しない

- ステージI:約5.7%~6.5%

- ステージII:約13%~15%

- ステージIII:約30%~31.8%

ステージが進むほど再発率は高くなりますが、早期発見・早期治療により、ステージIIIでも5年生存率は約77.3%と比較的良好です。

結腸がんと直腸がんの違い

同じ大腸がんでも、結腸がんと直腸がんでは再発の特徴が異なります:

結腸がん:手術時の視野が広く、がんの取り残しが少ないため、局所再発は少なく、主に肝臓や肺への転移として再発することが多い。

直腸がん:骨盤内の狭い場所にあるため手術が難しく、局所再発(もともとがんがあった場所の近くでの再発)が結腸がんより多い。再発率は約10%程度。

定期検査のスケジュールと重要性

大腸がんの再発を早期に発見するためには、適切なスケジュールで定期検査を受けることが不可欠です。

推奨される検査スケジュール

術後3年間:

- 問診・診察・血液検査(腫瘍マーカー):3~4か月ごと

- CT検査(胸部・腹部):6か月ごと

- 大腸内視鏡検査:1年以内に1回、その後は状況に応じて

術後3~5年:

- 問診・診察・血液検査:6か月ごと

- CT検査:6か月~1年ごと

- 大腸内視鏡検査:3~5年に1回

術後5年以降:

- 年1回の健康診断を継続

- 必要に応じて検査を実施

直腸がんの場合は、これに加えて直腸指診と骨盤CTを半年ごとに行います。

検査を受ける際の注意点

定期検査は大腸がんの再発チェックのために行われますが、他のがんの早期発見には不十分な場合があります。例えば、胃がんや子宮がんをCTで早期発見することは困難です。そのため、地域や会社のがん検診も積極的に受けることが大切です。

再発予防と早期発見のためにできること

大腸がんの再発を完全に防ぐことは困難ですが、リスクを下げるためにできることがあります。

生活習慣の改善

- バランスの良い食事(食物繊維を多く摂る)

- 適度な運動の継続

- 禁煙

- 節度ある飲酒

- 適正体重の維持

術後補助化学療法の重要性

ステージIIIの患者さんに対しては、術後補助化学療法により再発率が明らかに減少することが証明されています。最新の研究では、リキッドバイオプシーでctDNA陽性の患者さんが術後補助化学療法を受けた場合、受けなかった患者さんより再発リスクが低下することも分かっています。

標準的な術後補助化学療法:

- FOLFOX療法(フルオロウラシル+レボホリナート+オキサリプラチン)

- XELOX療法(カペシタビン+オキサリプラチン)

精神的なサポートの重要性

再発への不安は多くの患者さんが抱える問題です。一人で悩まず、以下のサポートを活用しましょう:

- 主治医や看護師への相談

- 医療相談室の利用

- 患者会への参加

- 家族や友人との対話

- 必要に応じて心理カウンセリング

まとめ:大腸がんの再発サインを見逃さないために

大腸がんの再発は、初期には自覚症状がほとんどないため、定期的な検査による早期発見が極めて重要です。手術後5年間は特に注意が必要で、腫瘍マーカー、画像検査、内視鏡検査などを組み合わせて経過観察を行います。

最新の医療技術として、リキッドバイオプシーやAIを活用した内視鏡検査などが登場し、より早期に、より正確に再発を発見できるようになってきました。これらの技術により、個々の患者さんに最適な治療を選択する「個別化医療」の実現が期待されています。

大腸がんは「治るがん」と言われており、再発しても適切な治療により、多くの患者さんが元気に生活されています。定期検査を欠かさず受け、医療チームと連携しながら、前向きに治療に取り組むことが大切です。

参考文献・出典情報

- 国立がん研究センター「リキッドバイオプシーが大腸がん術後の再発リスク測定に有用であることを確認」(2023年1月24日)

- 国立がん研究センター「CIRCULATE-Japan GALAXY、リキッドバイオプシーによる大腸がんの再発リスクと術後治療効果の予測に有効性を確認」(2024年9月17日)

- 国立がん研究センター「人工知能によるコンピュータ検出支援を用いた大腸内視鏡検査の大腸がん検診における有効性を評価するアジア多施設共同臨床試験を開始」(2024年1月11日)

- 国立がん研究センター がん情報サービス「大腸がん(結腸がん・直腸がん)治療」(2025年3月現在)

- NPO法人キャンサーネットジャパン「大腸がんの再発」(2022年12月26日最終更新)

- がんナビ「再発チェックのための定期検査」(2018年2月19日)

- がん再発予防.com「大腸がんにおける再発予防」

- ファイザー「大腸がんの再発・転移|大腸がんを学ぶ」

- 秋葉原・胃と大腸肛門の内視鏡クリニック「直腸がんの再発率は?再発しやすい時期、再発パターンを完全解説」(2025年7月10日)

- 科学技術振興機構「大腸がんをAIで即時検知」

- 保健指導リソースガイド「人工知能(AI)を活用して大腸がんを高精度に発見」(2021年)

- 国立がん研究センター「リキッドバイオプシーによるがん個別化医療の実現を目指す新プロジェクト「CIRCULATE-Japan」始動」(2020年6月10日)

- 日本医療研究開発機構「大腸内視鏡病変検出・鑑別診断サポートを行うAIを開発」(2018年8月17日)

- 国立がん研究センター「大腸がんファクトシート 2024」