こんにちは。がん治療専門アドバイザー、本村ユウジです。

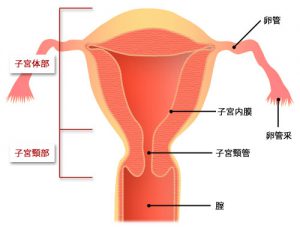

子宮頸がんは子宮の入り口である子宮頸部に発生するがんです。早期に発見されれば治療成績は良好ですが、進行すると周囲の組織に広がっていきます。

ステージ2B期は、がんが子宮傍組織まで浸潤している状態を指します。子宮傍組織とは、子宮を支える靭帯や血管、リンパ管などを含む周辺の組織です。この段階では治療法の選択が複数あり、それぞれに特徴があります。

この記事では、ステージ2B期における治療の選択肢、治療成績、副作用について、2025年から2026年の最新情報を交えながら解説します。

子宮頸がんステージ2B期とはどのような状態か

子宮頸がんのステージ2期は、がんが子宮頸部を越えて広がっているものの、膣壁の下3分の1や骨盤壁には達していない状態と定義されています。

ステージ2期はさらに細かく分類され、2A期は膣の上部に広がっている状態、2B期は子宮傍組織に浸潤している状態を指します。

子宮は前後左右を靭帯で支えられています。前方には膀胱子宮靭帯、後方には仙骨子宮靭帯、左右の側方には基靭帯という靭帯があります。これらの靭帯と、周囲を走る血管やリンパ管を含めた領域を子宮傍組織と呼びます。

ステージ2B期では、がんがこの子宮傍組織に浸潤してきた状態です。特に横方向への浸潤が多く見られます。

ステージ2B期の診断方法

がんの広がりを調べる検査として、内診とMRIが用いられます。

内診では、膣に指を挿入したり腹部を手で押したりして、膣や子宮の状態を直接確認します。子宮傍組織へのがんの広がりは、組織の硬さなどから判断します。

近年ではMRIの診断精度が向上し、がんが靭帯に浸潤している状態を鮮明に画像化できるようになりました。ただしMRIは補助的な検査という位置づけで、ステージ2B期かどうかの最終的な診断は内診によって行います。

内診による診断は目視ではないため、確定的とは言えません。手術を行って切除した組織を調べることで、初めて確定的なステージ診断が下されます。

ステージ2B期における治療の選択肢

日本婦人科腫瘍学会が発行する子宮頸癌治療ガイドライン2022年版では、ステージ2B期の治療として「同時化学放射線療法」が推奨されています。また「広汎子宮全摘出術」も治療選択肢の一つとされていますが、患者さんの背景や組織型を考慮した上で、手術手技に十分習熟した婦人科腫瘍専門医による手術が望ましいとされています。

つまり、「同時化学放射線療法」か「広汎子宮全摘出術+術後補助療法」のいずれかを選択することになります。

| 治療法 | 特徴 | 適応 |

|---|---|---|

| 同時化学放射線療法 | 抗がん剤と放射線治療を組み合わせて行う 入院期間は比較的短い 子宮を切除しない |

扁平上皮がん 高齢の患者さん 手術を希望しない患者さん |

| 広汎子宮全摘出術+補助療法 | 子宮と周辺組織を広範囲に切除 術後に抗がん剤や放射線治療を追加 確実な組織診断が可能 |

腺がん 比較的若年の患者さん 熟練した専門医がいる施設 |

日本とアメリカの治療方針の違い

興味深いことに、アメリカの子宮頸がんガイドラインでは、ステージ2B期の治療に手術という選択肢が記載されていません。

これは日本とアメリカの医療文化の違いを反映しています。日本では外科技術重視の風潮が強く残っている一方で、アメリカでは「できるだけ体に負担の残る手術をしない」という考え方が主流です。

実際に日本の外科技術は世界でも有数の水準ですが、ステージ2B期は子宮の外にがんが広がっている状態です。そのため、リンパ管や血管を経由してがんが全身に広がっている可能性を否定できません。

手術を選択した場合の治療の流れ

手術を選択した場合、「広汎子宮全摘出術」という大きな手術を行います。これは子宮、卵巣、子宮傍組織の一部、子宮頸部につながる膣の一部を切除する手術です。

手術が終わると、切除した組織を詳しく調べて再発リスクを評価します。その結果に基づいて、再発予防のための術後補助療法を検討します。

術後の抗がん剤治療

手術後に抗がん剤治療を勧められるケースが一般的です。使用する薬剤は、がん細胞の組織型によって異なります。

子宮頸がんには、全体の約7割を占める扁平上皮がんと、約2-3割の腺がんがあります。

扁平上皮がんの場合、「イリノテカン+ネダプラチン併用療法」や「パクリタキセル+カルボプラチン併用療法」が行われることが多いです。

腺がんには、「ドセタキセル+カルボプラチン併用療法」が効果的であることが分かっています。

また、手術後の再発リスクが高いと判断された場合には、抗がん剤治療だけでなく放射線治療も追加で実施することがあります。

手術を受けた場合の身体的負担

広範囲の手術を行い、さらに術後に抗がん剤治療や放射線治療を追加すると、体への負担は大きくなります。治療に伴う合併症も起こりやすくなります。

こうした理由から、ステージ2B期に対しては手術を行わず、同時化学放射線療法で治療したほうが良いのではないかという考え方が広まってきました。

数年前まではステージ2B期の患者さんの約8割が手術を受けていましたが、次第に手術を受ける人の割合が減ってきて、現在では半分以下になっています。

同時化学放射線療法とは

同時化学放射線療法は、抗がん剤治療と放射線治療を同時に行う治療法です。1990年代後半から2000年代にかけて行われた複数の臨床試験で、放射線治療単独よりも治療成績が良いことが示され、現在では局所進行子宮頸がんの標準治療となっています。

使用する抗がん剤

同時化学放射線療法で使用される抗がん剤は、主にプラチナ製剤です。シスプラチンまたはネダプラチンが基本となります。

シスプラチンは放射線に対する感受性を高める働きがあるため、放射線療法と併用する場合に特に適しています。週1回のペースで投与することが一般的です。

ネダプラチンは日本で開発されたプラチナ製剤で、副作用が比較的軽いという特徴があります。外来での投与も可能で、3週間ごとに投与する施設もあります。

放射線治療の方法

放射線療法は、体の外から照射する「外照射」と、子宮内に線源を入れて内側から照射する「腔内照射」を組み合わせて行います。

外照射は、1回あたり1.8~2.0Gyで、合計45~50Gyを照射します。月曜日から金曜日まで週5回、約5週間かけて行います。

腔内照射は、子宮や膣に専用の器具(アプリケーター)を挿入し、そこに放射線源を入れて照射します。1回あたり4~6Gyで、4~5回行います。腔内照射は鎮静剤を使用して行われることが多く、処置には2~3時間かかります。

同時化学放射線療法全体では、約1.5~2カ月の治療期間が必要になります。

2024年の最新情報:免疫チェックポイント阻害薬の追加

2024年11月、局所進行子宮頸がんに対する同時化学放射線療法に、免疫チェックポイント阻害薬であるペムブロリズマブ(商品名:キイトルーダ)を追加することが日本でも承認されました。

KEYNOTE-A18試験という国際的な臨床試験で、従来の治療にペムブロリズマブを追加することで無増悪生存期間が有意に延長することが示されました。これは子宮頸がん治療における重要な進歩です。

今後、この新しい治療法が標準治療として普及していくことが期待されています。

手術と同時化学放射線療法の治療成績

病院や医師の熟練度によって結果は異なりますが、がん研有明病院や国立がん研究センターなど、日本のがん治療の中心を担う医療機関においては、手術を行った場合と同時化学放射線療法を行った場合の治療成績にほとんど差がないことが報告されています。

具体的な数字として5年生存率を見ると、ステージ2全体では約70~80%とされています。ステージ2B期に限定した正確なデータは施設によって異なりますが、2Aよりはやや低く、おおむね70%前後と考えられます。

1990年代にイタリアで行われたランダム化比較試験では、ステージ1B期と2A期の患者さんを手術群と放射線治療群に分けて比較しました。その結果、全生存率・無病生存率ともに両治療群で同等の結果が得られました。

この試験結果は、進行期によっては手術と放射線治療のどちらを選んでも治療成績に大きな差がないことを示す重要なエビデンスとなっています。

それぞれの治療で起こりうる合併症と副作用

手術の合併症

広汎子宮全摘出術を受けた場合、以下のような合併症が起こる可能性があります。

リンパ浮腫は手術後の合併症としてよく知られています。必ず起きるわけではありませんが、リンパ節を切除することで下肢にむくみが生じることがあります。

排尿障害も重要な合併症です。手術中に骨盤神経が傷つくと、尿のコントロールがうまくできなくなることがあります。これを防ぐために神経を温存する手術技術が開発されていますが、がんの広がり方によっては神経温存が難しく、排尿障害が残る場合があります。

開腹手術を行うと、腸閉塞や腸の癒着が起きることがあります。腹腔鏡下手術ではこうした合併症は起きにくいのですが、現在、腹腔鏡下手術が保険適用となっているのはステージ1B1期までで、ステージ2B期は対象となっていません。

放射線治療の合併症

放射線治療には、治療中や治療直後に起こる早期合併症と、数カ月から数年後に現れる晩期合併症があります。

早期合併症として、胃や腸に放射線が当たることで吐き気、嘔吐、腹痛、下痢といった症状が起きます。膀胱に当たると頻尿や排尿困難が出てきます。これらは膀胱炎に似た症状ですが、原則として放射線治療は継続します。

晩期合併症として、直腸や結腸が過剰照射を受けた場合、潰瘍ができて出血することがあります。膀胱の場合には、膀胱壁が硬くなって萎縮したり、血尿が出たりすることがあります。

また、リンパや血液の流れが悪くなることで下肢の浮腫が見られることもあります。

抗がん剤治療の副作用

抗がん剤の副作用は、使用する薬剤の種類によって異なります。

パクリタキセルを使用すると脱毛は必ず起こりますが、イリノテカンでは完全に脱毛することは稀です。

体へのダメージも薬剤によって異なります。シスプラチンを使用すると入院が必要になりますが、カルボプラチンやネダプラチンなら通院治療も可能です。

どのような薬剤を使用するのかは治療開始前に説明されますので、投与方法、副作用、体への影響について必ず確認しておきましょう。

治療法を選択する際の判断基準

組織型が重要な判断材料

ステージ2B期の治療法を選択するにあたって、最も重要なのはがんの組織型です。

子宮頸がんの腺がんは、放射線療法との相性があまり良くありません。そのため腺がんの場合には、手術と術後の化学療法が勧められるのが一般的です。

一方、扁平上皮がんの場合は、手術を選択しても同時化学放射線療法を選択しても、治療成績に大きな差がありません。この場合は、患者さんの年齢や体力、価値観によって判断するべきだといえます。

年齢と体力による判断

比較的若年で体力がある患者さんの場合、手術を選択されることが多い傾向があります。手術後の回復が早く、日常生活への復帰がスムーズだからです。

高齢の患者さんや他の持病がある患者さんの場合、手術による体への負担を考慮して、同時化学放射線療法が選択されることが多くなります。

施設の治療経験も考慮する

ステージ2B期に対する手術は、婦人科腫瘍専門医が在籍し、十分な経験を持つ施設で行われるべきです。手術の技術レベルによって治療成績や合併症の発生率が異なります。

同時化学放射線療法についても、放射線治療科との連携がしっかりしている施設を選ぶことが重要です。特に腔内照射は専門的な技術を要する治療なので、経験豊富な施設で受けることが望ましいでしょう。

患者さん自身の希望を尊重する

治療法を選択する際には、医学的な判断だけでなく、患者さん自身の希望や価値観も重要な要素です。

子宮を摘出することに対する考え方、手術に対する不安、治療期間、治療後の生活への影響など、さまざまな要素を総合的に考慮して決定します。

担当医とよく相談し、それぞれの治療法のメリットとデメリットを理解した上で、納得できる選択をすることが大切です。

ステージ2B期における今後の展望

2024年に免疫チェックポイント阻害薬が承認されたことで、子宮頸がん治療は新しい時代を迎えています。局所進行期に対する治療成績の向上が期待されます。

また、抗体薬物複合体(ADC)と呼ばれる新しいタイプの薬剤の開発も進んでいます。チソツマブ ベドチンという薬剤は、再発・進行子宮頸がんに対して良好な治療成績を示しており、今後は初回治療への応用も期待されています。

手術技術についても進歩が続いています。ロボット支援下手術の適応範囲が拡大されれば、ステージ2B期でも低侵襲な手術が可能になる可能性があります。

放射線治療についても、より精密な照射技術の開発により、副作用を減らしながら治療効果を高める取り組みが進んでいます。

子宮頸がんステージ2B期の治療は、医療技術の進歩とともに今後も改善していくことが期待されます。

参考文献・出典情報

- 国立がん研究センター がん情報サービス「子宮頸がん 治療」

https://ganjoho.jp/public/cancer/cervix_uteri/treatment.html - 日本婦人科腫瘍学会「子宮頸癌治療ガイドライン2022年版」

https://jsgo.or.jp/guideline/keiganguide2022.html - 日本婦人科腫瘍学会「子宮頸がん」

https://jsgo.or.jp/public/keigan.html - 国立がん研究センター中央病院「子宮頸がんの治療」

https://www.ncc.go.jp/jp/information/knowledge/cervical/040/index.html - がんプラス「子宮頸がんの治療」

https://cancer.qlife.jp/cervix/cervix_tips/article16506.html - MSD oncology「子宮頸がん 治療(進行期別の治療の種類、転移と再発など)」

https://www.msdoncology.jp/cervical-cancer/treatment/ - 銀座みやこクリニック「子宮頸がん・子宮体がん最新治療2024-2025」

https://gmcl.jp/uterinecancer24-25/ - 東京大学医学部附属病院 放射線科「子宮頸癌」

https://www.u-tokyo-rad.jp/treatment/entry/ - 東京都立駒込病院「子宮頸がんの放射線治療」

https://www.tmhp.jp/komagome/section/chuo/houshasenchiryou/shikkan/cervix.html - HOKUTO「3分でわかる、子宮頸癌のエビデンス2024-2025」

https://hokuto.app/post/YS8fBrCRbcBnsryzW7gC