肝内胆管がん(胆管細胞がん)とは

こんにちは。がん専門のアドバイザー、本村ユウジです。

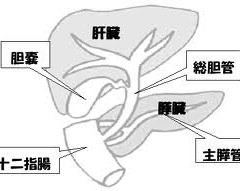

肝内胆管がんは、肝臓の中にある胆管の細胞から発生する悪性腫瘍です。胆管細胞がんとも呼ばれ、原発性肝がんの約10%を占めています。肝細胞がんとは異なる性質を持ち、リンパ節転移しやすい特徴があります。

肝臓で作られた胆汁を十二指腸へ運ぶ役割を持つ胆管ですが、この胆管にがんが発生すると、胆汁の流れが妨げられ、さまざまな症状を引き起こすことになります。

肝内胆管がんは早期では症状が現れにくく、発見が遅れやすいがんの一つです。発見時にはすでに進行していることも少なくありません。

肝内胆管がんのステージ分類について

肝内胆管がんのステージ分類は、腫瘍の形態によって適用できる分類が異なります。ここで示すステージ分類は、肝内胆管がんのうち「腫瘤形成型」およびその「優越型」というタイプにのみ適用されるものです。

「胆管浸潤型」や「胆管内発育型」と呼ばれるタイプには、このステージ分類は適用されません。これらの型には別の評価方法が用いられます。

ステージ分類は、腫瘍の大きさ、個数、血管への侵襲、漿膜への浸潤、リンパ節転移、遠隔転移などの要素を組み合わせて決定されます。

各ステージの詳細

| ステージ | 腫瘍の状態 |

|---|---|

| 1期 | 単発で直径2cm以下、血管侵襲・漿膜浸潤なし |

| 2期 | 以下のいずれか: ・単発で直径2cm以下だが血管侵襲・漿膜浸潤あり ・単発で直径2cm超、血管侵襲・漿膜浸潤なし ・多発性で最大腫瘍が直径2cm以下、血管侵襲・漿膜浸潤なし |

| 3期 | 以下のいずれか: ・単発で直径2cm超、血管侵襲・漿膜浸潤あり ・多発性で最大腫瘍が直径2cm以下、血管侵襲・漿膜浸潤あり ・多発性で最大腫瘍が直径2cm超、血管侵襲・漿膜浸潤なし |

| 4A期 | 多発性で最大腫瘍が直径2cm超、血管侵襲・漿膜浸潤あり |

| 4B期 | リンパ節転移あり、または遠隔転移あり |

肝内胆管がんのステージ別生存率

肝内胆管がんの治療成績を示す指標として、5年生存率と10年生存率があります。これらは診断されてから一定期間経過した時点で生存している割合を示すもので、治療効果を評価する重要な指標となっています。

5年生存率のデータ

国立がん研究センターの院内がん登録生存率集計によると、肝内胆管がんの5年生存率は以下のようになっています。

| ステージ | 5年生存率 |

|---|---|

| I期 | 約45-50% |

| II期 | 約30-35% |

| III期 | 約20-25% |

| IV期 | 約5-7% |

これらの数値は、手術可能で切除できた場合の生存率です。全国集計では、手術でがんを取りきれたと判定された場合の5年生存率は約26%から45%程度とされています。

切除できた場合と切除できなかった場合では生存率に差があり、切除可能例では41.5%、切除不能例では26.6%という報告もあります。

肝内胆管がんは肝細胞がんと比べてリンパ節転移しやすく、肝動脈や門脈といった主要な血管に浸潤しやすいため、がんの取り残しが起こりやすく、遠隔転移もしやすい特徴があります。このため再発率は50%を超えるとされています。

10年生存率について

10年生存率のデータは5年生存率に比べて報告が少ないものの、肝および肝内胆管がんを含む統計では、10年生存率はさらに低下する傾向にあります。

ステージI期で手術を受けた患者さんでも、10年生存率は30%程度まで低下することが報告されています。これは、手術後5年を経過してからも再発のリスクが続くことを示しています。

治療後の長期的な経過観察が重要であることがわかります。手術後5年を過ぎても、定期的な検査による再発チェックが推奨されています。

肝内胆管がんの症状

肝内胆管がんは早期では無症状のことが多く、これが早期発見を難しくしている理由の一つです。

初期段階の症状

初期段階では自覚症状がほとんど現れません。健康診断や他の病気の検査時に、偶然発見されることもあります。

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、障害があってもなかなか症状として現れにくい特徴があります。肝内胆管がんも同様に、初期では気づかれにくいのです。

進行時の症状

がんが大きくなるにつれて、以下のような症状が現れるようになります。

黄疸が最も特徴的な症状です。皮膚や白目が黄色くなり、尿の色が紅茶色や褐色になります。これは、がんによって胆管が詰まり、胆汁に含まれるビリルビンという黄色の色素が血液中に流れ込むためです。

便の色が白っぽくなることもあります。通常、便は胆汁の色素によって茶色になりますが、胆管が詰まると胆汁が腸に流れなくなるため、便の色が薄くなります。

全身にかゆみが現れることもあります。これも血液中に胆汁成分が増えることが原因です。

右上腹部の痛みやみぞおちの痛みを感じることがあります。腹部の張り感や不快感を訴える患者さんもいます。

発熱が見られることもありますが、これは胆道がん特有の症状ではありません。胆管炎を併発している場合に発熱が起こることがあります。

食欲不振、体重減少、倦怠感なども進行に伴って現れることがありますが、これらも特異的な症状ではなく、他の病気でも見られる症状です。

多くの患者さんは、黄疸の症状で病院を受診して診断されることが多いとされています。

肝内胆管がんの治療方法

肝内胆管がんの治療は、がんの進行度、肝機能の状態、患者さんの全身状態などを総合的に評価して決定されます。

外科手術による治療

肝内胆管がんの根治を目指す治療として、外科手術が最も重要な選択肢となります。

手術の適応となるのは、遠隔転移がなく、肝動脈や門脈といった重要な血管への浸潤がない場合です。また、患者さんの肝機能が手術に耐えられる状態であることも必要です。

肝内胆管がんの手術では、がんを含む肝臓の一部を切除します。がんの位置や広がりによって、切除する肝臓の範囲が決まります。

肝臓の中にある胆管にがんが及ぶ場合には、胆管とともに肝臓の一部も切除することになります。がんが肝門部という肝臓の入口近くにできた場合は、門脈や肝動脈といった肝臓を栄養する重要な血管の合併切除・再建が必要になることもあります。

手術前に肝機能の評価が行われ、残る肝臓の容量が十分かどうかが検討されます。残肝予備能が不足する場合は、門脈塞栓術という処置を行って、残す側の肝臓の容積をあらかじめ大きくすることもあります。

黄疸がある場合は、手術前に胆道ドレナージという処置を行い、黄疸を改善させてから手術を行うことが推奨されています。

薬物療法(化学療法)

手術が困難な場合や、手術後の再発予防、あるいは再発した場合に薬物療法が選択されます。

近年の胆道がん治療では、薬物療法の選択肢が広がっています。

従来は、ゲムシタビンとシスプラチンを組み合わせたGC療法が標準治療でした。これに加えて、ゲムシタビンとS-1を組み合わせたGS療法も用いられてきました。

2023年には免疫チェックポイント阻害剤であるデュルバルマブが、2024年にはペムブロリズマブが日本でも承認され、GC療法に免疫チェックポイント阻害剤を加えた3剤併用療法が第一選択となってきました。

これらの治療は、がん細胞の増殖を抑え、腫瘍を縮小させる効果が期待されます。

また、分子標的治療薬の研究も進んでおり、FGFR2融合遺伝子やIDH1/2変異を持つ肝内胆管がんに対しては、FGFR阻害薬やIDH1阻害薬が有効とされています。

がん遺伝子パネル検査の普及により、個々の患者さんのがんの遺伝子変異に応じた治療選択が可能になりつつあります。

手術を受けた患者さんに対しては、再発予防として半年間のS-1療法が行われることがあります。

放射線療法

放射線療法は、手術や薬物療法と併用して、補助的な効果を期待して行われることがあります。

従来、肝臓に対する放射線の影響が強いと考えられていたため、肝がん治療にはあまり用いられてきませんでした。しかし、近年の技術進歩により、がんのある場所に高線量の放射線をピンポイントで照射できるようになり、治療の選択肢となりつつあります。

定位放射線治療や粒子線治療(陽子線・重粒子線)は、手術が困難な場合に行われることがあります。2025年には、切除困難な肝内胆管がんに対して粒子線治療が保険適用されるようになりました。

放射線療法は、腫瘍による胆管や周囲臓器の圧迫症状を緩和したり、骨転移による痛みを軽減したりする目的でも用いられます。

化学療法と併用することで、相乗効果が得られる場合もあります。

その他の治療法

肝動脈化学塞栓療法(TACE)は、肝細胞がんに対して広く行われている治療法ですが、肝内胆管がんに対しても一部の症例で検討されることがあります。

ラジオ波焼灼療法などの局所療法も、腫瘍の状態によっては選択肢となる場合があります。

症状を和らげ、生活の質を向上させるための緩和ケアも重要な治療の一つです。痛みの管理、栄養サポート、精神的なサポートなど、包括的なケアが提供されます。

肝内胆管がんの診断と検査

肝内胆管がんの診断には、いくつかの検査が組み合わせて行われます。

血液検査では、肝機能を示す数値(AST、ALT、ビリルビンなど)や腫瘍マーカー(CA19-9、CEA)が測定されます。肝内胆管がんではCA19-9やCEAが高値を示すことが多いとされています。

画像検査として、腹部超音波検査、CT検査、MRI検査が行われます。CT検査やMRI検査では、腫瘍の位置、大きさ、血管との関係、リンパ節への転移などが詳しく評価されます。

MRCP(MR胆管膵管撮影)という特殊なMRI検査では、胆管の詳細な画像を得ることができます。

内視鏡的逆行性胆管造影(ERC)では、内視鏡を使って胆管に造影剤を注入し、胆管の状態を直接観察することができます。この際、組織を採取して病理検査を行うこともあります。

PET検査は、全身のがんの広がりを確認するために行われることがあります。

確定診断のためには、生検による組織の採取が必要な場合もありますが、肝内胆管がんでは生検が難しい場合もあり、画像診断を中心に総合的に判断されることもあります。

肝内胆管がんのリスク因子

肝内胆管がんの発症リスクを高める要因として、いくつかのものが知られています。

確定的なリスク因子としては、肝内結石症、原発性硬化性胆管炎(自己免疫疾患)、胆管嚢胞性疾患などがあります。

肝炎ウイルス(B型やC型)の感染も関連性が指摘されていますが、肝細胞がんほど強い関連ではありません。

メタボリックシンドローム、喫煙、アルコールの大量摂取なども可能性のあるリスク因子として報告されています。

男性、特にアジア人で罹患率が高いとされています。年齢別では、50歳代から罹患率が増加する傾向にあります。

治療後の経過観察

肝内胆管がんは手術後も再発することが少なくありません。このため、治療後の定期的な経過観察が重要です。

手術後の最初の5年間は、3~4ヶ月ごとに腫瘍マーカーを含めた血液検査やCT検査などの画像診断を行い、再発の有無を確認します。

再発の多くは転移によるもので、再手術が可能なことはまれです。再発が見つかった場合は、全身化学療法が検討されます。

5年を過ぎても、定期的な検査を継続することが推奨されています。10年生存率が5年生存率より低いことからも、長期的な経過観察の重要性がわかります。

肝内胆管がんと向き合うために

肝内胆管がんは診断時にすでに進行していることも多く、治療が難しいがんの一つです。しかし、早期に発見できれば手術による根治の可能性もあります。

定期的な健康診断や検査を受けることで、早期発見につながる可能性があります。特に、肝内結石症や原発性硬化性胆管炎などのリスク因子を持つ方は、定期的な検査が推奨されます。

黄疸や右上腹部の痛みなど、気になる症状がある場合は、早めに医療機関を受診することが大切です。

治療においては、がんの状態、肝機能、患者さんの希望などを総合的に考慮して、最適な治療法を選択することが重要です。担当医とよく相談し、納得のいく治療を受けることが大切です。

近年、免疫チェックポイント阻害剤や分子標的薬の開発が進み、治療の選択肢が広がってきています。臨床試験や新しい治療法についても、担当医に相談してみるとよいでしょう。

また、緩和ケアを早期から取り入れることで、症状のコントロールや生活の質の向上が期待できます。

肝内胆管がんと診断された場合でも、適切な治療と経過観察により、生存率の向上が可能です。医療機関と緊密に連携し適切な治療を受けることが重要です。