がん専門のアドバイザー、本村です。

この記事では「永久気管孔(えいきゅうきかんこう)」について解説します。

永久気管孔とは?基礎知識を理解しよう

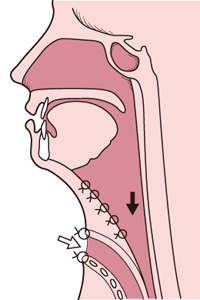

永久気管孔は、喉頭がんなどの治療で喉頭を全摘除した際に作られる、新しい呼吸の通り道です。通常の呼吸では、空気は鼻や口から入り、咽頭、喉頭、気管、気管支を経て肺に到達します。一方、食事の際は食べ物や飲み物が口から咽頭、食道を通って胃へ運ばれます。

喉頭は空気の通り道としての機能だけでなく、声帯を震わせて発声する役割、そして食事の際に食べ物や飲み物が気管に入らないよう防ぐ重要な働きを担っています。手術により喉頭を切除した場合、これらの機能を代替する仕組みが必要になります。

永久気管孔は、気管を前方に引き出して首の皮膚に縫い付けることで作られる呼吸用の開口部です。この穴は文字通り「永久」であり、一生ふさがることはありません。この処置により、喉頭切除後も呼吸が可能になり、食事の通り道と呼吸の通り道が完全に分離されるため、誤嚥のリスクも大幅に軽減されます。

永久気管孔の手術と回復過程

永久気管孔の造設は通常、喉頭全摘出術と同時に行われます。手術では、気管を首の前面に引き出し、周囲の皮膚と縫合して安定した開口部を作ります。手術直後は腫れや分泌物が多いため、医療スタッフによる密な管理が必要です。

回復期間中は、気管孔周囲の組織が安定するまで約2〜4週間を要します。この期間中は感染予防が重要で、適切な清拭とガーゼ交換が欠かせません。最新の医療技術により、手術の成功率は向上しており、合併症のリスクも軽減されています。

日常生活における永久気管孔のケア方法

基本的なケアの手順

永久気管孔の日常ケアは、患者さんの生活の質を維持するために不可欠です。まず重要なのは、気管孔周囲の清潔保持です。1日2〜3回、ぬるま湯で濡らした清潔なガーゼで気管孔周囲を優しく清拭し、分泌物や痂皮を除去します。

ガーゼの交換は、汚れた際や湿った際に随時行います。市販の気管孔用ガーゼや専用カバーを使用することで、より効率的な保護が可能です。2025年現在、抗菌性や保湿性を高めた製品も多数販売されており、患者さんのニーズに応じて選択できます。

環境への配慮

鼻や口からの呼吸ができなくなるため、嗅覚に変化が生じます。これにより、ガス漏れや火災などの危険を察知しにくくなる可能性があるため、住環境にガス警報器や火災警報器の設置を検討することが推奨されます。

気管孔からは外気が直接肺に入るため、ほこりや冷気、乾燥した空気から保護する必要があります。専用のマスクやエプロン、フィルター付きの保護具を使用することで、呼吸器系への負担を軽減できます。

永久気管孔使用時の注意点と制限事項

| 活動 | 注意点 | 対策 |

|---|---|---|

| 入浴 | 首まで湯船に浸かることは危険 | シャワーまたは首より下での入浴 |

| 水泳 | 水の侵入により呼吸困難のリスク | 専用の防水カバー使用、または避ける |

| 運動 | 激しい運動時の保護具の固定 | 適切な固定方法の習得 |

| 食事 | 匂いの感知が困難 | 視覚での食品の状態確認 |

水に関する活動では特に注意が必要です。少量の水が気管孔に入った場合でも、咳や痰として排出されるため、過度に心配する必要はありませんが、大量の水の侵入は生命に関わる危険があります。

永久気管孔後の発声方法の選択肢

食道発声法の詳細

食道発声法は、空気を食道に取り込み、それを吐き出す際の振動を利用して発声する方法です。この方法の最大の利点は、特別な器具を必要としないことです。習得には個人差がありますが、一般的に最初の発声まで約2週間、日常会話レベルまで3〜6か月程度を要します。

2025年現在、全国に約200か所の発声教室が存在し、専門的な指導を受けることができます。オンラインでの指導も普及しており、遠方の患者さんでもアクセスしやすくなっています。食道発声法を習得すると、嗅覚の回復や鼻をかむ動作も可能になります。

電気式人工喉頭の進歩

電気式人工喉頭(エレクトロラリンクス)は、電気振動を利用した発声装置です。2025年現在の最新機種では、音質の向上や軽量化が進んでおり、従来よりも自然な発声が可能になっています。

主要な製品としては、エレクトロラリンクス、ネオボックス、ゼルボックスなどがあります。これらの装置は特別な訓練を必要とせず、比較的短期間で習得可能です。価格は10万円程度ですが、身体障害者手帳を取得することで補助金の対象となります。

その他の発声方法

近年注目されているのが、TEP(気管食道瘻)を用いた発声法です。これは気管と食道の間に小さな穴を開け、専用の弁を装着する方法で、より自然な発声が可能になります。ただし、追加の手術が必要で、すべての患者さんに適応できるわけではありません。

社会復帰と生活の質の向上

永久気管孔を持つ患者さんの多くが職場復帰を果たしています。2024年の調査では、手術から6か月以内に約70%の患者さんが何らかの形で職場復帰を実現しています。テレワークの普及により、在宅勤務という選択肢も広がっています。

コミュニケーション手段の多様化により、メールやメッセージアプリを活用することで、発声に頼らないコミュニケーションも可能です。また、音声合成技術の進歩により、より自然な人工音声の選択肢も増えています。

医療費助成と社会保障制度

喉頭全摘出術を受けた患者さんは、身体障害者手帳の3級に該当します。これにより、医療費の助成や各種優遇措置を受けることができます。具体的には、人工喉頭の購入費用の補助、公共交通機関の運賃割引、税制優遇などがあります。

申請手続きは居住地の市町村役場の障害福祉課で行います。必要書類には医師の診断書、身体障害者手帳申請書、写真などが含まれます。手続きから交付まで約1〜2か月を要するため、早めの申請が推奨されます。

最新の研究と将来の展望

2024年から2025年にかけて、永久気管孔に関する研究も進展しています。特に注目されているのが、3Dプリンター技術を活用した個人に最適化された気管孔カバーの開発です。また、IoT技術を活用した気管孔の状態監視システムも実用化に向けた研究が進んでいます。

再生医療の分野では、人工気管や声帯の再生研究も行われており、将来的には新たな治療選択肢となる可能性があります。ただし、これらの技術が実用化されるには、まだ数年から十数年の時間を要すると予想されます。

永久気管孔を持つ患者さんのサポート体制

現在、全国に患者会や支援団体が存在し、情報交換や相互支援が行われています。インターネット上でも専用のフォーラムやSNSグループが活動しており、24時間いつでも相談や情報共有が可能です。

医療機関においても、多職種連携によるサポート体制が整備されています。医師、看護師、言語聴覚士、ソーシャルワーカーなどが連携し、患者さんの身体的・精神的・社会的な面を総合的に支援しています。

参考文献・出典情報

1. 日本頭頸部癌学会「頭頸部癌診療ガイドライン2024年版」

https://www.jshnc.umin.ne.jp/

2. 国立がん研究センター「喉頭がん情報」

https://ganjoho.jp/public/cancer/larynx/

3. 日本気管食道科学会「気管切開術後の管理指針」

https://www.bronchoe.com/

4. 厚生労働省「身体障害者福祉法に基づく障害認定基準」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/

5. 日本音声言語医学会「音声障害診療ガイドライン」

https://www.jslp.org/

6. 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会「コミュニケーション支援情報」

https://www.zennancho.or.jp/

7. 日本癌治療学会「がん診療レジデントマニュアル第8版」

https://www.jsco.or.jp/

8. 日本リハビリテーション医学会「嚥下障害診療ガイドライン2023」

https://www.jarm.or.jp/

9. 日本耳鼻咽喉科学会「耳鼻咽喉科領域における感染症対策ガイド」

https://www.jibika.or.jp/

10. 公益財団法人がん研究振興財団「がん統計2024」

https://www.fpcr.or.jp/