【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、

「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。

がんを治すために必要なことは、たった1つです。

詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。

→がんを治すための「たった1つの条件」とは?

咽頭がんの特徴と基本的な分類

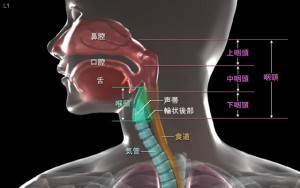

咽頭がんは、鼻の奥から食道入口までの円筒状の部分である「咽頭(いんとう)」に発生するがんの総称です。この部位は私たちの日常生活において、呼吸、飲み込み、発声という生命維持に不可欠な機能に深く関わっています。

咽頭は解剖学的に3つの部位に分けられます。鼻腔の後ろにある部分を「上咽頭」、口腔の後ろにある部分を「中咽頭」、それより下にある部分を「下咽頭」と呼びます。発生した部位により、それぞれ上咽頭がん、中咽頭がん、下咽頭がんという診断名がつけられます。

咽頭がんの90%以上は扁平上皮がんという組織型です。この特徴により、放射線治療や化学療法に対する反応性が比較的良好であることが知られています。しかし、がんの進行や治療による影響は、患者さんの生活の質(QOL)を著しく低下させる可能性があるため、機能温存を重視した治療戦略が重要となります。

咽頭がんの発生頻度と疫学

日本における咽頭がんの年間発生数は約3,000人程度とされており、決して多くはありません。しかし、初期症状が風邪と似ているため、大半が見過ごされ、進行した状態で発見されることが問題となっています。

男性の発症率が女性より高く、特に50歳から60歳代に好発します。喫煙や過度の飲酒が主要な危険因子として知られており、これらの要因は全ての咽頭がんに共通しています。

上咽頭がんの特徴と症状

上咽頭がんは年間約750人が診断される比較的稀ながんです。発症年齢は60代が多いものの、15歳から39歳の若い世代でも発症することがあります。

上咽頭がんの発生には、EBウイルス(エプスタインバールウイルス)の感染が関与していることが知られています。中国南部などの地域では、このウイルス感染が主要な発症リスク要因とされていますが、日本では飲酒や喫煙などが関係している可能性が高いとされています。

上咽頭がんの症状

上咽頭がんは、発見時に70%の患者さんで頸部リンパ節への転移が確認されるほど、リンパ節転移しやすい特徴があります。このため、首のしこりとして最初に気づかれることが多いです。

その他の症状として、鼻づまり、鼻血、血が混じった鼻水、耳の詰まり感、難聴などが挙げられます。がんが頭蓋内に浸潤すると、視力障害、複視(物が二重に見える)、頭痛などの神経症状が現れることもあります。

上咽頭は耳鼻咽喉科で使用される診察器具(主にファイバースコープ)でなければ発見が困難な部位であるため、症状に気づいた際の早期受診が重要です。

【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、

「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。

がんを治すために必要なことは、たった1つです。

詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。

→がんを治すための「たった1つの条件」とは?

中咽頭がんの特徴と症状

中咽頭がんは年間約2,300人が診断され、男性の発症率が女性の4.4倍と高くなっています。扁桃や舌根も中咽頭に含まれるため、口の奥の異常として気づかれることがあります。

近年、中咽頭がんの発生にはHPV(ヒトパピローマウイルス)感染の関与が注目されています。従来は喫煙と飲酒が主な原因とされてきましたが、HPV感染による中咽頭がんは治療反応性が良好であることが知られています。

中咽頭がんの症状

中咽頭がんの症状は多岐にわたります。飲み込みの際の違和感、持続する咽頭痛、のどからの出血や血痰、口を大きく開けにくい、舌を動かしにくい、耳の痛み、片側の扁桃腺の腫れなどが代表的です。

中咽頭は口から指が届く範囲にあるため、触診による検査が可能です。また、胃内視鏡検査の際に偶然発見されるケースもあります。このため、定期的な健康診断や検査の際に早期発見につながる可能性があります。

下咽頭がんの特徴と症状

下咽頭がんは年間約2,000人が診断され、男性の発症率が女性の7.8倍と最も性差が大きいがんです。60歳から80歳代で多く見られ、進行してから発見されることが少なくありません。

下咽頭がんの半数以上は、首の後ろに近い梨状陥凹という部分に発生します。この部位は嚥下機能に密接に関わっているため、治療による機能障害が問題となりやすい部位です。

下咽頭がんの症状

下咽頭がんの初期症状は軽微で、のどの違和感や軽い痛み程度のことが多いです。がんが大きくなると、食事の通りにくさ、息苦しさ、声のかすれ、嚥下困難などが出現します。

下咽頭がんも頸部リンパ節への転移が頻繁に起こるため、首のしこりとして発見されることがあります。また、進行すると喉頭にまで広がり、呼吸困難や嗄声(声枯れ)が見られることもあります。

| 部位 | 年間発症数 | 男女比 | 主な症状 | 特徴的な要因 |

|---|---|---|---|---|

| 上咽頭がん | 約750人 | 男性やや多い | 鼻づまり、耳閉感、首のしこり | EBウイルス感染 |

| 中咽頭がん | 約2,300人 | 男性4.4倍 | 嚥下時違和感、扁桃腺腫脹 | HPV感染、喫煙・飲酒 |

| 下咽頭がん | 約2,000人 | 男性7.8倍 | 嚥下困難、声枯れ | 喫煙・多量飲酒 |

【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、

「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。

がんを治すために必要なことは、たった1つです。

詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。

→がんを治すための「たった1つの条件」とは?

咽頭がんの検査方法

咽頭がんの診断には、複数の検査を組み合わせて正確な病状把握を行います。咽頭は頸部リンパ節に転移しやすいため、転移の評価も重要な検査項目となります。

触診検査

最初に行われる検査は触診です。医師が首の周りを丁寧に触り、リンパ節への転移がないかを確認します。特に中咽頭がんでは、口から指を入れて届く範囲にがんができるため、がんが疑われる部分を直接触れて、大きさや広がり、硬さなどを調べることができます。

内視鏡検査

鼻や口から内視鏡を挿入し、咽頭の状態を詳しく観察します。ファイバースコープという細いカメラを使用することで、上咽頭のような直接見ることが困難な部位も観察可能です。検査前に鼻から麻酔を行うこともあり、患者さんの負担を軽減します。

怪しい部位が見つかった場合は、組織を採取して病理検査を行います。この生検により、がんの確定診断と組織型の判定が可能になります。

画像検査

CT、MRI、PETなどの画像検査により、腫瘍の位置、大きさ、周囲組織への浸潤の程度、リンパ節転移の有無、遠隔転移の状況を評価します。これらの検査結果を総合して、がんの進行度(ステージ)が決定されます。

中咽頭がんの場合は、HPV感染の有無も診断に含まれ、これによってステージ分類や治療方針が影響を受けることがあります。

咽頭がんの治療法

咽頭がんの治療は、がんを治すことと機能を残すことのバランスが重要です。治療方法は、がんのステージ、患者さんの全身状態、機能温存の希望などを総合的に考慮して決定されます。

手術治療

早期がんに対しては、機能温存を重視した低侵襲手術が選択されます。経口的咽喉頭悪性腫瘍手術(TOVSやELPS)や、症例によってはダビンチサージカルシステムを用いた経口的ロボット支援手術(TORS)が行われます。

特殊光を用いた内視鏡の普及により、咽頭の表在がんの発見率が増加しており、経口的手術の機会が増えています。一方、進行がんの場合は、喉頭摘出を伴う大きな手術が必要となることもあります。

術後の発声機能障害に対しては、代用音声による発声訓練(電気喉頭、シャント発声、食道発声)のサポートが提供されます。

放射線治療

咽頭がんは放射線感受性が比較的良好なため、放射線治療が重要な役割を果たします。体外から放射線を照射する外部照射を30回から35回(週5日、6週間から7週間)行うのが一般的です。

放射線治療による副作用を軽減するため、強度変調放射線治療(IMRT)が実施されています。これにより、唾液分泌低下などの有害事象を減らすことができます。

化学療法との併用による化学放射線治療は、音声機能を温存可能な治療法として非常に有用です。ただし、治療後の嚥下障害や組織障害、再発時の救済手術の困難さといったデメリットもあるため、慎重な適応検討が必要です。

薬物療法

薬物療法には、機能温存や根治を目的とした治療と、症状緩和を目的とした治療があります。分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬も使用されており、治療選択肢は拡大しています。

近年では、がんの遺伝子変異に応じた個別化治療も導入され、より効果的な薬物療法が可能になっています。

2025年最新の光免疫療法

2021年1月から日本で実用化された光免疫療法(頭頸部アルミノックス治療)は、咽頭がん治療における画期的な進歩として注目されています。この治療法は、手術、化学療法、放射線療法、免疫療法に続く「第5のがん治療法」と呼ばれています。

光免疫療法の仕組み

光免疫療法では、がん細胞の表面に多く現れるEGFRというタンパク質に特異的に結合する薬剤「アキャルックス」を使用します。この薬剤は抗体と光感受性物質(IR700)で構成されており、がん細胞に選択的に集積します。

薬剤投与から20時間から28時間後に、特殊なレーザー光を照射することで、光感受性物質が反応してがん細胞を破壊します。正常な細胞にはほとんど影響を与えないため、副作用が少ないという特徴があります。

適応と治療成績

現在、光免疫療法の適応は「切除不能な局所進行または局所再発の頭頸部がん」となっており、化学療法や放射線療法などの従来治療で効果がなかった場合に選択されます。

2025年最新のリアルワールドデータでは、照射病変ごとの全奏効率が60.8%、疾患制御率が95.9%という良好な治療成績が報告されています。全国約170か所の医療機関で約400名の治療医により提供され、累計約800回の治療が実施されています。

光免疫療法の利点

光免疫療法の最大の利点は、がん細胞だけをピンポイントで攻撃できることです。さらに、がん細胞が破壊される際に放出されるがん抗原により、患者さん自身の免疫機能が活性化される効果も期待できます。

最大4回まで繰り返し治療が可能であり、腫瘍局所で作用するため周囲への副作用が少ないという特徴があります。また、従来の放射線治療で効果がなかった部位にも適用可能です。

免疫チェックポイント阻害薬との併用

2025年の最新研究では、免疫チェックポイント阻害薬治療後に光免疫療法を行うことで、相乗効果が得られる可能性が報告されています。光免疫療法が免疫機構を誘導するため、両者の併用により治療効果の増強が期待されています。

| 治療法 | 適応 | 機能温存 | 副作用 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 手術 | 早期〜進行がん | 術式により異なる | 機能喪失のリスク | 確実な腫瘍摘出 |

| 放射線治療 | 全ステージ | 比較的良好 | 粘膜炎、唾液減少 | 機能温存可能 |

| 化学療法 | 進行がん | 良好 | 全身への影響 | 全身治療効果 |

| 光免疫療法 | 再発・難治性 | 優秀 | 軽微 | がん細胞特異的 |

治療選択の考え方

咽頭がんの治療選択では、がんの根治性と生活機能の温存という二つの目標のバランスが重要です。患者さんの年齢、職業、価値観なども考慮に入れた個別化治療が求められます。

機能温存の重要性

咽頭は呼吸、嚥下、発声という生命維持と社会生活に不可欠な機能を担っています。治療により これらの機能が損なわれると、患者さんのQOLは著しく低下します。そのため、治療選択においては十分な説明と同意が必要です。

特に若い患者さんや社会復帰を希望される方では、機能温存を重視した治療戦略が選択されることが多くなっています。

集学的治療アプローチ

現在の咽頭がん治療では、手術、放射線治療、薬物療法を組み合わせた集学的治療が標準となっています。各治療法の特徴を活かし、患者さんにとって最適な治療計画を立てることが重要です。

治療チームには、耳鼻咽喉科医、放射線治療医、腫瘍内科医、歯科医師、言語聴覚士、栄養士など多職種が関わり、包括的なケアが提供されます。

予後と生存率

咽頭がんの5年相対生存率は部位により異なります。上咽頭がん全体で65.9%、中咽頭がん全体で57.6%、下咽頭がん全体で56.0%とされています。

ステージ別では、ステージ1で約76%から87%、ステージ4では約39%から50%となっており、早期発見の重要性が明らかです。特にHPV陽性の中咽頭がんでは、より良好な予後が期待できます。

早期発見と予防

咽頭がんは厚生労働省の指針で定められた検診制度がないため、症状に基づく早期受診が重要です。風邪様症状が1か月以上続く場合は、耳鼻咽喉科を受診することをお勧めします。

リスク要因と予防

喫煙と飲酒は全ての咽頭がんに共通する主要なリスク要因です。特に、両方の習慣がある場合はリスクが相乗的に高まります。フラッシャー(飲酒により顔が赤くなる人)が継続的に飲酒することで、発がんリスクが高くなることも知られています。

禁煙と節酒は、咽頭がん予防の最も効果的な方法です。また、HPV感染予防のためのワクチン接種も、中咽頭がんのリスク軽減に寄与する可能性があります。

定期的な検査の重要性

高リスク群の方には、定期的な内視鏡検査(胃カメラ)が推奨されます。咽頭がんは口腔から食道領域にかけて多発することがあるため、一度がんが発見された場合は、他の部位の検査も重要です。

5mm程度以下の早期がんでも発見可能な高精度な内視鏡検査により、無症状の段階での早期発見が期待できます。

患者さんへのサポート体制

咽頭がん治療では、医学的治療だけでなく、心理的サポートや社会復帰支援も重要な要素です。多職種チームによる包括的ケアにより、患者さんとご家族を支援します。

リハビリテーション

治療により嚥下機能や発声機能に障害が生じた場合は、専門的なリハビリテーションが提供されます。言語聴覚士による機能訓練や、代用音声の習得により、可能な限り日常生活機能の回復を目指します。

栄養管理

治療中や治療後の栄養管理も重要です。嚥下機能の変化に応じた食事指導や、必要に応じて経管栄養や胃瘻造設なども検討されます。管理栄養士による個別の栄養サポートが提供されます。

今後の展望

咽頭がん治療は着実に進歩しており、2025年現在も新たな治療法の開発が続いています。光免疫療法の適応拡大、新規分子標的薬の開発、免疫療法との併用療法など、患者さんにとってより良い治療選択肢が増えることが期待されます。

また、人工知能を活用した画像診断支援システムや、遺伝子解析に基づく個別化治療など、精密医療の発展により、より効果的で副作用の少ない治療が実現される可能性があります。

まとめ

咽頭がんは、発生部位により特徴が異なる疾患群です。早期発見により良好な予後が期待できるため、症状に注意を払い、適切なタイミングでの受診が重要です。

2025年現在、光免疫療法をはじめとする革新的な治療法が導入され、従来の治療では困難であった症例にも新たな希望が生まれています。機能温存と根治性を両立させる治療戦略により、患者さんのQOL向上が図られています。

喫煙や飲酒などのリスク要因を避けることで予防効果が期待でき、定期的な検査により早期発見も可能です。症状が続く場合は、自己判断せずに専門医療機関への相談をお勧めします。