がんと診断された際、医師から「病理グレードG2です」「悪性度はグレード1で低めです」といった説明を受けることがあります。この病理グレードは、がんの治療方針や予後を判断する上で極めて重要な指標です。

本記事では、WHO(世界保健機関)分類に基づく病理グレードG1、G2、G3の具体的な意味と、それぞれの予後への影響について、2024年から2025年にかけての最新データを含めて詳しく解説します。

【サイト内 特設ページ】

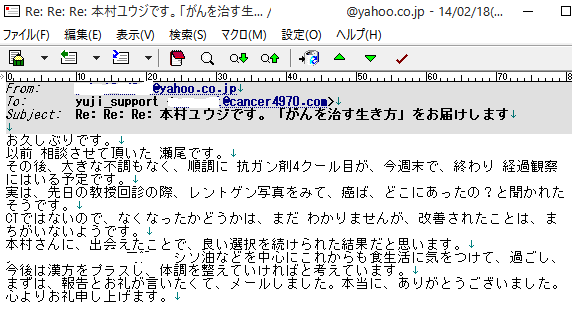

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、

「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。

がんを治すために必要なことは、たった1つです。

詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。

→がんを治すための「たった1つの条件」とは?

病理グレードとは何か

病理グレードは、がん細胞の悪性度の高さを示す重要な指標です。顕微鏡下でがん細胞の形態や増殖の速さを詳しく観察し、正常細胞からどの程度逸脱しているかを評価して決定されます。

病理グレードは、がんの「進行度」を表すステージ(病期)とは異なる概念です。ステージはがんがどの程度の範囲に広がっているかを示すのに対し、病理グレードはがん細胞そのものの性質(悪性度)を評価します。

病理グレード決定の仕組み

病理グレードの決定は、手術や生検で採取されたがん組織を病理医が顕微鏡で詳しく観察することで行われます。主な評価項目には以下があります。

- 細胞の分化度(正常細胞にどの程度似ているか)

- 核分裂像の頻度(細胞分裂の活発さ)

- Ki-67指数(細胞増殖マーカー)

- 核の異型性(核の形や大きさの異常)

WHO分類に基づく病理グレードG1、G2、G3の詳細

グレード1(G1):低悪性度

グレード1は最も悪性度が低いがんです。がん細胞の多くが正常細胞に近い形態を保っており、分化度が高い状態です。核分裂像は少なく、Ki-67指数も低値を示します。

G1の特徴:

- 細胞分裂が比較的ゆっくり

- 正常細胞に近い構造を維持

- 転移のリスクが相対的に低い

- 治療に対する反応が良好な場合が多い

グレード2(G2):中悪性度

グレード2は中程度の悪性度を示すがんです。がん細胞の分化度は中程度で、正常細胞とは明らかに異なる特徴を示しますが、グレード3ほど異型性は強くありません。

G2の特徴:

- 中程度の細胞増殖活性

- 一部で構造の乱れが見られる

- 転移リスクはG1より高く、G3より低い

- 治療方針はより慎重な検討が必要

グレード3(G3):高悪性度

グレード3は最も悪性度が高いがんです。がん細胞は正常細胞とは大きく異なる形態を示し、分化度が低く未分化な状態です。核分裂像が多く、Ki-67指数も高値を示します。

G3の特徴:

- 急速な細胞増殖

- 正常細胞の構造をほとんど失っている

- 転移のリスクが高い

- より積極的な治療が必要

【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、

「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。

がんを治すために必要なことは、たった1つです。

詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。

→がんを治すための「たった1つの条件」とは?

がん種別の病理グレード分類

子宮体がんにおける病理グレード

国立がん研究センターのデータによると、子宮体がんの類内膜がんでは、病理グレードが治療方針決定に重要な役割を果たします。

| グレード | 特徴 | 術後再発リスク |

|---|---|---|

| G1 | 腺管構造の保持が良好(95%以上) | 低リスク |

| G2 | 腺管構造の保持が中程度(50-94%) | 中リスク |

| G3 | 腺管構造の保持が不良(50%未満) | 高リスク |

神経内分泌腫瘍(NET)の分類

神経内分泌腫瘍では、WHO分類2017年版に基づき、核分裂像とKi-67指数により以下のように分類されます。

| 分類 | 核分裂像 | Ki-67指数 |

|---|---|---|

| NET G1 | <2個/10HPF | <3% |

| NET G2 | 2-20個/10HPF | 3-20% |

| NET G3 | >20個/10HPF | >20% |

脳腫瘍のWHOグレード

脳腫瘍では、2021年WHO分類からアラビア数字(1、2、3、4)での表記に変更されました。各グレードの予後は以下の通りです。

- グレード1:完治が期待できる良性腫瘍

- グレード2:ゆっくり進行する低悪性度腫瘍

- グレード3:中悪性度腫瘍

- グレード4:最も悪性度が高い腫瘍

病理グレードと予後の関係

2024年最新の生存率データ

国立がん研究センターが2024年に公表した院内がん登録データによると、病理グレードは予後に大きな影響を与えることが明らかになっています。

全がんの5年実測生存率は以下の通りです。

- 全部位・全病期:68.4%

- 10年実測生存率:53.5%

ただし、これらの数値は病理グレードによって大きく異なります。一般的な傾向として:

- G1(低悪性度):5年生存率80-95%

- G2(中悪性度):5年生存率60-80%

- G3(高悪性度):5年生存率40-70%

病理グレードによる治療選択の違い

病理グレードは治療方針決定において重要な判断材料となります。

G1(低悪性度)の場合:

- 手術単独治療で十分な場合が多い

- 術後補助療法は慎重に検討

- 経過観察の間隔を調整

G2(中悪性度)の場合:

- 手術後の補助療法を検討

- リンパ節郭清の範囲を慎重に決定

- 定期的な画像検査による経過観察

G3(高悪性度)の場合:

- 積極的な集学的治療

- 術前・術後化学療法の併用

- より頻繁な経過観察

【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、

「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。

がんを治すために必要なことは、たった1つです。

詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。

→がんを治すための「たった1つの条件」とは?

病理グレード評価の最新動向

分子病理学的診断の導入

近年、従来の形態学的評価に加えて、分子病理学的な手法が病理グレード決定に活用されています。

- 遺伝子変異解析

- 免疫組織化学染色

- マイクロサテライト不安定性(MSI)検査

- ミスマッチ修復遺伝子(MMR)検査

AIを活用した病理診断

2024年以降、人工知能(AI)を活用した病理診断支援システムの導入が進んでいます。これにより、病理グレードの判定精度向上と標準化が期待されています。

患者さんが知っておくべき重要なポイント

病理グレードの限界

病理グレードは重要な指標ですが、以下の点にご注意ください。

- 個人差があり、必ずしも予後を正確に予測できるわけではない

- がんの部位や組織型によって評価基準が異なる

- 治療法の進歩により予後は改善し続けている

セカンドオピニオンの重要性

病理グレードの判定は専門性が高く、病理医によって若干の違いが生じることがあります。特にG2とG3の境界例では、セカンドオピニオンを求めることも重要です。

最新治療情報の重要性

がん治療は日々進歩しており、従来の病理グレードに基づく予後予測も変化しています。主治医との十分な相談と、最新の治療選択肢について情報収集することが重要です。

2025年の展望

個別化医療の進展

2025年に向けて、病理グレードに加えて遺伝子解析結果や患者さんの個別要因を総合的に評価する「個別化医療」がさらに発展すると予想されます。

新しい治療法の開発

免疫チェックポイント阻害薬や分子標的薬の発展により、従来高悪性度とされていたG3のがんでも治療成績の向上が期待されています。

まとめ

病理グレードG1、G2、G3は、がんの悪性度を表す重要な指標です。G1は低悪性度で予後良好、G2は中悪性度、G3は高悪性度で積極的な治療が必要とされます。

ただし、病理グレードはあくまで治療方針決定の一つの要素であり、患者さんの年齢、全身状態、がんの進行度、治療への反応性など、総合的な判断が重要です。