がんと診断された時、医師から「あなたのがんはⅠ期です」や「ステージⅢです」といった説明を受けることがあります。この「病期(ステージ)」という言葉は、がんの進行度を表す重要な指標です。しかし、実は病期には2つの種類があることをご存知でしょうか。治療前に決定される「臨床病期(cStage)」と、手術後に決定される「病理病期(pStage)」です。

この記事では、一般の方にも分かりやすく、この2つの病期の違いとそれぞれの重要性について解説します。

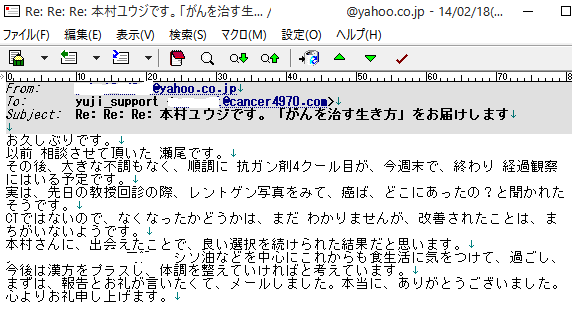

【サイト内 特設ページ】

がんを治すために必要なことは、たった1つです。

詳しくはこちらのページで。

→がんを治すための「たった1つの条件」とは?

がんの病期(ステージ)とは何か

がんの病期(ステージ)とは、がんがどの程度進行しているかを客観的に示す指標です。がんの大きさ、広がり、リンパ節への転移の有無、他の臓器への転移の有無などを総合的に評価して決定されます。

病期は通常、0期からⅣ期までの5段階に分類され、数字が大きくなるほどがんが進行している状態を表します。この分類は「TNM分類」という国際的な基準に基づいて決められています。

TNM分類の基本要素

TNM分類は以下の3つの要素から構成されています:

- T(Tumor):がんの大きさや局所での広がり

- N(Node):リンパ節への転移の有無と程度

- M(Metastasis):他の臓器への遠隔転移の有無

これらの要素を組み合わせることで、最終的な病期が決定されます。なお、2025年現在、UICC(国際対がん連合)のTNM分類第8版が主に使用されており、一部の臓器では第9版への移行が進んでいます。

臨床病期(cStage)とは

臨床病期(cStage)は、治療を開始する前に決定される病期のことです。「c」は「clinical(臨床的)」の頭文字を表しています。

臨床病期の決定方法

臨床病期は以下のような検査結果に基づいて判定されます:

- CT(コンピュータ断層撮影)

- MRI(磁気共鳴画像)

- PET-CT(陽電子放射断層撮影)

- 内視鏡検査

- 生検(組織採取)

- 血液検査(腫瘍マーカーなど)

- 超音波検査

これらの画像診断や検査所見を総合的に評価して、治療方針を決定するための病期を判定します。臨床病期は治療法を選択する際の重要な判断材料となります。

臨床病期の特徴と限界

臨床病期の最大の特徴は、手術前に決定できることです。これにより、手術が適応となるか、薬物療法や放射線治療が必要かといった治療方針を早期に決定できます。

しかし、画像診断には限界があります。特に以下のような場合、実際の病期と異なる可能性があります:

- 微小なリンパ節転移は画像では検出困難

- がんの実際の大きさが画像より大きい場合

- 周囲組織への浸潤が予想以上に進んでいる場合

【サイト内 特設ページ】

がんを治すために必要なことは、たった1つです。

詳しくはこちらのページで。

→がんを治すための「たった1つの条件」とは?

病理病期(pStage)とは

病理病期(pStage)は、手術で摘出された組織を顕微鏡で詳しく調べて決定される病期です。「p」は「pathological(病理学的)」の頭文字を表しています。

病理病期の決定方法

病理病期は以下のような病理検査に基づいて判定されます:

- 摘出されたがん組織の詳細な顕微鏡検査

- 切除されたリンパ節の全ての病理検査

- がんの組織型の確定診断

- がんの悪性度(グレード)の評価

- 血管やリンパ管への浸潤の有無

- 切除断端の評価

病理病期の特徴と重要性

病理病期は、実際の組織を直接観察することで決定されるため、臨床病期よりも正確性が高いとされています。病理病期には以下のような特徴があります:

- 顕微鏡レベルでの正確な診断が可能

- 微小転移の検出が可能

- がんの生物学的特性の詳細な評価

- 予後予測の精度が高い

病理病期は、術後の追加治療の必要性を判断する際の重要な指標となります。

臨床病期と病理病期の主な違い

| 項目 | 臨床病期(cStage) | 病理病期(pStage) |

|---|---|---|

| 判定時期 | 治療前 | 手術後 |

| 判定根拠 | 画像診断、生検など | 摘出組織の病理検査 |

| 正確性 | 画像診断の限界がある | 顕微鏡レベルで高精度 |

| 主な用途 | 治療方針の決定 | 予後予測、追加治療の検討 |

| 変更の可能性 | 手術により病理病期が変わることがある | 最終的な病期として確定 |

【サイト内 特設ページ】

がんを治すために必要なことは、たった1つです。

詳しくはこちらのページで。

→がんを治すための「たった1つの条件」とは?

なぜ2つの病期が必要なのか

なぜ2つの異なる病期分類が必要なのでしょうか。それぞれには重要な役割があります。

臨床病期の役割

- 手術適応の判断

- 術前治療(化学療法、放射線治療)の必要性判断

- 患者さんへの初期説明

- 治療計画の立案

病理病期の役割

- 最終的な予後の評価

- 術後補助療法の必要性判断

- フォローアップ計画の策定

- 正確な治療効果の評価

実際の症例での変化例

実際の臨床現場では、臨床病期と病理病期が異なるケースは珍しくありません。以下のような例があります:

病期が上がる場合(アップステージ)

- 画像では検出されなかった微小なリンパ節転移が病理検査で発見される

- がんの実際の大きさが画像診断よりも大きかった

- 周囲組織への浸潤が予想以上に進んでいた

病期が下がる場合(ダウンステージ)

- 画像で疑われたリンパ節転移が実際には炎症だった

- がんの大きさが画像診断よりも小さかった

- 術前治療の効果でがんが縮小していた

各臓器における病期分類の特徴

2025年現在、各臓器でのがん取扱い規約も順次更新されています。主要ながんでの特徴を見てみましょう。

肺がん

肺がんでは2025年1月から肺癌取扱い規約第9版が適用されています。TNM分類第9版に基づき、N分類やM分類がより細分化され、より正確な病期判定が可能になりました。

大腸がん

大腸がんでは大腸癌取扱い規約第9版が使用されており、TNM分類との整合性を重視しながらも、日本独自の有用な分類は維持されています。

胃がん

胃がんでは、TNM分類と日本胃癌学会の胃癌取扱い規約の両方が使用され、それぞれに特徴があります。

患者さんが知っておくべきポイント

がんの診断を受けた患者さんとご家族が理解しておくべき重要なポイントをまとめます。

治療前の説明について

- 最初に説明される病期は臨床病期であることを理解する

- 手術後に病期が変わる可能性があることを知っておく

- 病期の変化は必ずしも悪いことではないことを理解する

手術後の説明について

- 病理病期が最終的な診断であることを理解する

- 病理病期に基づいて今後の治療方針が決まることを知る

- 予後の評価は病理病期を基準に行われることを理解する

質問すべきこと

医師との面談では以下のような質問をすることをお勧めします:

- 「今説明いただいた病期は臨床病期でしょうか、病理病期でしょうか?」

- 「手術後に病期が変わる可能性はどの程度ありますか?」

- 「病理病期に基づいた今後の治療方針を教えてください」

今後の展望

がんの病期分類は医学の進歩とともに継続的に改訂されています。近年では以下のような変化が見られます。

分子診断の導入

従来のTNM分類に加えて、がん細胞の遺伝子変異や分子マーカーを考慮した分類が導入されつつあります。これにより、より個別化された治療が可能になっています。

画像診断技術の向上

AI(人工知能)を活用した画像診断技術の向上により、臨床病期の精度も向上しています。将来的には臨床病期と病理病期の差がさらに縮小することが期待されます。

低侵襲検査の発展

血液検査でがんの詳細な情報を得られる「リキッドバイオプシー」などの技術発展により、より正確な病期診断が可能になることが期待されています。

まとめ

がんの病期には「臨床病期(cStage)」と「病理病期(pStage)」の2種類があり、それぞれ異なる役割を持っています。臨床病期は治療方針を決定するための指標として、病理病期は最終的な診断と予後評価のための指標として重要です。

患者さんにとって重要なのは、これらの違いを理解し、医師からの説明をより正確に理解することです。病期が変わることは決して珍しいことではなく、より正確な診断に基づいた適切な治療を受けるために必要なプロセスです。

がんの診断と治療は複雑ですが、病期の仕組みを理解することで、医師との対話がより有意義になり、治療への理解も深まります。