【サイト内 特設ページ】

がんを治すために必要なことは、たった1つです。

詳しくはこちらのページで。

→がんを治すための「たった1つの条件」とは?

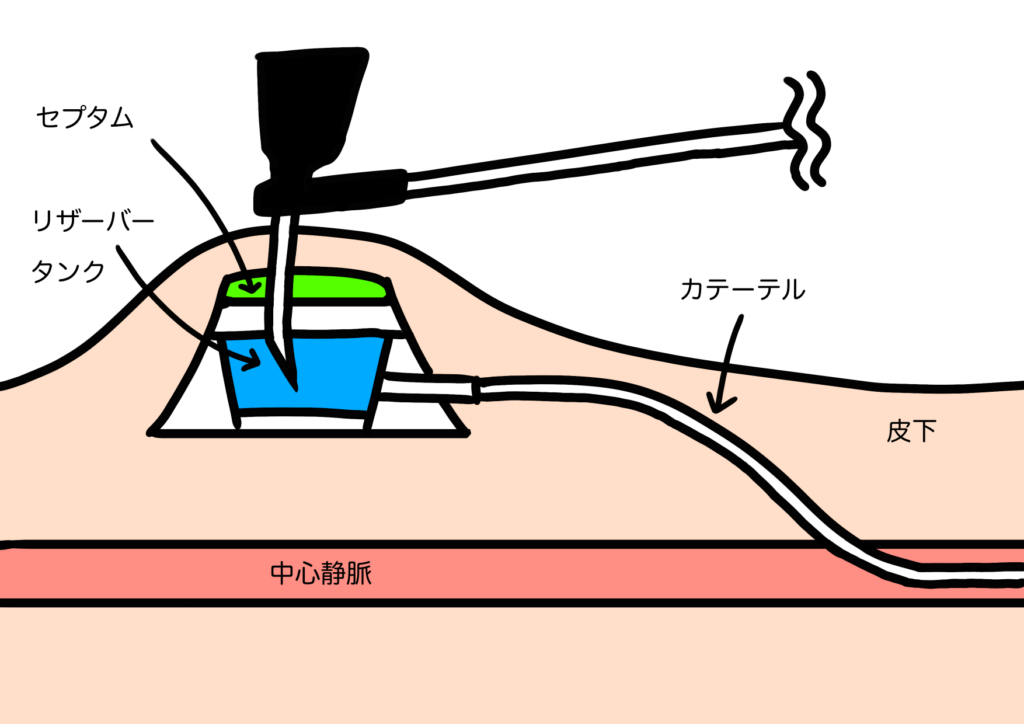

CVポート(中心静脈ポート)の基本構造と仕組み

CVポート(中心静脈ポート)は、抗がん剤治療を受ける患者さんの治療を支える重要な医療器具です。正式名称は「完全皮下埋め込み型中心静脈アクセスデバイス」といい、長期間にわたって安全に点滴治療を行うために開発されました。

CVポートは主に2つの部分で構成されています。1つ目は「ポート本体」と呼ばれる小さな円盤状の装置で、直径約2センチメートル、厚さ約1センチメートルの大きさです。この本体には薬液を注入するためのセプタム(隔膜)が付いており、特殊な針を使って何度も穿刺することができます。

2つ目は「カテーテル」と呼ばれる細い管で、ポート本体から延びて中心静脈まで到達します。このカテーテルを通じて抗がん剤などの薬剤が心臓近くの大きな血管に直接投与される仕組みになっています。

CVポートの最大の特徴は、皮膚の下に完全に埋め込まれることです。外見上は皮膚の下に小さな膨らみが見える程度で、日常生活への影響を最小限に抑えることができます。入浴や運動なども通常通り行うことが可能です。

抗がん剤治療におけるCVポートの役割

抗がん剤治療では、薬剤の性質上、末梢血管(腕の血管など)への負担が大きくなることがあります。多くの抗がん剤は血管に対して刺激性があり、繰り返し投与することで血管炎や血管外漏出といった合併症を引き起こす可能性があります。

CVポートを使用することで、これらのリスクを軽減できます。中心静脈は末梢血管と比べて太く、血液の流れも速いため、抗がん剤が希釈されやすくなります。また、血管へのダメージも最小限に抑えることができます。

治療の際は、CVポートのセプタム部分に専用の針(ヒューバー針)を刺して薬液を投与します。この針は特殊な形状をしており、セプタムを傷めにくい設計になっています。1回の穿刺で数日間留置することも可能で、患者さんの負担軽減につながります。

長期間の治療においても、CVポートは安定した薬液投与ルートを確保できます。通常、数年間の使用が可能で、治療終了後には取り出し手術を行います。

【サイト内 特設ページ】

がんを治すために必要なことは、たった1つです。

詳しくはこちらのページで。

→がんを治すための「たった1つの条件」とは?

CVポートの設置手術と管理方法

CVポートの設置は外科的な手術によって行われます。通常は局所麻酔下で実施され、手術時間は約30分から1時間程度です。

手術では、まず鎖骨下静脈または内頚静脈にカテーテルを挿入します。その後、胸部の皮下にポケットを作成し、ポート本体を埋め込みます。カテーテルとポート本体を接続した後、正しい位置に配置されていることをX線で確認して手術は終了です。

手術後は約1週間で傷が治癒し、その後は使用可能になります。CVポートを長期間安全に使用するためには、適切な管理が欠かせません。

使用していない期間でも、月1回程度の生理食塩水による洗浄(フラッシュ)が推奨されています。これによりカテーテル内での血液凝固を防ぎ、感染のリスクも軽減できます。

感染予防のため、CVポートへのアクセス時は厳格な無菌操作が要求されます。医療従事者は手指消毒、マスク着用、滅菌手袋の使用などの標準予防策を徹底します。

PICCラインとCVポートの違い

PICCライン(Peripherally Inserted Central Catheter:末梢挿入型中心静脈カテーテル)もCVポートと同様に中心静脈へのアクセス手段として使用されますが、両者にはいくつかの重要な違いがあります。

| 項目 | CVポート | PICCライン |

|---|---|---|

| 挿入部位 | 胸部(皮下埋め込み) | 上腕の静脈 |

| 外見 | 皮膚下に完全埋め込み | カテーテルが体外に出る |

| 使用期間 | 数年間 | 数週間から数ヶ月 |

| 感染リスク | 比較的低い | やや高い |

| 日常生活制限 | ほとんどなし | 入浴時などに配慮必要 |

| 設置方法 | 外科手術 | ベッドサイドで挿入可能 |

PICCラインの最大の利点は、設置が比較的簡単で、ベッドサイドでも挿入できることです。超音波ガイド下で上腕の静脈からカテーテルを挿入し、中心静脈まで進めます。

一方、PICCラインには体外にカテーテルが出ているため、感染リスクがCVポートより高くなる傾向があります。また、入浴時にはカテーテル部分を濡らさないよう注意が必要です。

使用期間についても違いがあります。PICCラインは通常数週間から数ヶ月の使用に適しており、短期から中期の治療に向いています。CVポートは長期使用を前提として設計されており、数年間の治療にも対応できます。

【サイト内 特設ページ】

がんを治すために必要なことは、たった1つです。

詳しくはこちらのページで。

→がんを治すための「たった1つの条件」とは?

中心静脈カテーテルとCVポートの違い

中心静脈カテーテル(Central Venous Catheter: CVC)は、中心静脈に直接挿入されるカテーテルの総称です。CVポートも広義では中心静脈カテーテルの一種ですが、一般的にCVCと呼ばれるものとは構造や使用方法が異なります。

従来の中心静脈カテーテルは、皮膚を貫通してカテーテルが体外に出ている構造です。鎖骨下静脈や内頚静脈、大腿静脈などから挿入され、主に集中治療室や手術室での短期使用に適しています。

CVポートとの主な違いは以下の通りです。まず、従来のCVCは体外にカテーテルが露出しているため、感染リスクが高く、日常生活に大きな制限が生じます。入浴は基本的にできず、衣服の着脱にも注意が必要です。

使用期間についても、従来のCVCは通常数日から数週間程度の短期使用に限定されます。これに対してCVポートは数年間の長期使用が可能です。

管理面では、従来のCVCは毎日のドレッシング交換や頻繁な洗浄が必要ですが、CVポートは使用しない期間は月1回程度の洗浄で済みます。

CVポートの適応と禁忌

CVポートは以下のような患者さんに適応となります。長期間の抗がん剤治療を予定している患者さん、末梢血管の確保が困難な患者さん、頻回の採血や点滴が必要な患者さん、刺激性の強い薬剤投与が必要な患者さんなどです。

特に化学療法を繰り返し受ける患者さんにとって、CVポートは治療の質を向上させる重要なツールとなります。毎回の治療で血管確保に苦労することなく、安定した薬液投与が可能になります。

一方、CVポート設置が適さない場合もあります。重篤な凝固異常がある患者さん、設置部位に感染がある患者さん、予後が極めて短い患者さんなどは禁忌となることがあります。

また、患者さん自身やご家族の理解と協力も重要な要素です。CVポートの管理方法や注意点を十分に理解し、適切に対処できることが長期使用の前提となります。

CVポートの合併症と対策

CVポートは安全性の高い医療器具ですが、いくつかの合併症が報告されています。最も注意すべきは感染です。カテーテル関連血流感染(CRBSI)は重篤な合併症であり、適切な予防策が重要です。

感染予防のためには、無菌操作の徹底、定期的な洗浄、発熱や悪寒などの症状の早期発見が欠かせません。感染が疑われる場合は、速やかに医療機関を受診する必要があります。

機械的な合併症として、カテーテルの閉塞、破損、位置異常などがあります。閉塞は血栓や薬剤の析出によって起こることがあり、定期的な洗浄により予防できます。

ポート本体の皮膚への露出や感染も稀に発生することがあります。これらの合併症が生じた場合は、ポートの交換や除去が必要になることもあります。

血管損傷や気胸などの設置時の合併症もありますが、経験豊富な医師による手術では発生率は低く抑えられています。

CVポート使用時の日常生活の注意点

CVポートを使用している患者さんは、基本的に制限の少ない日常生活を送ることができます。入浴や洗髪も通常通り行うことが可能で、軽い運動やスポーツも問題ありません。

ただし、いくつかの注意点があります。ポート部分への強い衝撃は避ける必要があります。激しいコンタクトスポーツや重い物を肩に担ぐような動作は控えた方が安全です。

衣服については、ポート部分を圧迫しすぎないゆとりのあるものを選ぶことが推奨されます。ベルトやブラジャーなどがポート部分に強く当たらないよう注意が必要です。

旅行や出張の際は、CVポートに関する情報を記載した手帳や証明書を携帯することが大切です。緊急時の対応がスムーズに行えます。

定期的な外来受診と検査も重要です。ポートの機能確認、感染の有無、カテーテル位置の確認などを定期的に行います。

最新の技術動向と今後の展望

CVポート技術は継続的に改良が進められています。2024年以降の最新の動向として、より生体適合性の高い材料の開発、感染抵抗性の向上、小型化による患者さんの負担軽減などが挙げられます。

近年では、抗菌コーティングを施したカテーテルや、血栓形成を抑制する表面処理技術なども実用化されています。これらの技術により、長期使用時の安全性がさらに向上しています。

画像診断技術の進歩により、CVポート設置時の精度も向上しています。超音波ガイドやCTガイド下での挿入により、合併症のリスクを最小限に抑えることが可能になっています。

将来的には、より侵襲性の低い設置方法や、長期間の使用に耐える新素材の開発も期待されています。がん治療の個別化に伴い、患者さん一人ひとりに最適化されたCVポートシステムの開発も進められています。

参考文献・出典情報

1. 日本癌治療学会:がん治療ガイドライン

2. 日本静脈経腸栄養学会:中心静脈栄養ガイドライン

3. American Cancer Society:Cancer Treatment Information

4. National Cancer Institute:Central Venous Access Devices

5. 日本医療機器学会:医療機器安全管理指針

6. Centers for Disease Control and Prevention:Healthcare-associated Infections

7. European Society for Medical Oncology:Clinical Practice Guidelines

8. 日本感染症学会:カテーテル関連感染症予防ガイドライン

9. Oncology Nursing Society:Vascular Access Device Guidelines

10. 日本看護協会:がん看護実践指針