がんの進行に伴い、お腹に水が溜まる「腹水」という症状が現れることがあります。

この現象に直面すると、患者さんやご家族は「なぜ腹水が溜まるのか」「余命はどのくらいなのか」という疑問を抱くことが少なくありません。本記事では、がん性腹水が発生するメカニズムから治療法まで詳しく解説します。

がん性腹水とは何か

腹水とは、腹腔と呼ばれるお腹の中の空間に体液が異常に蓄積した状態を指します。通常、腹腔内には20~50ml程度の体液が存在していますが、病気によってこの量が大幅に増加することがあります。

がんが原因で発生する腹水を「がん性腹水」または「悪性腹水」と呼びます。がん性腹水は、腹水全体の約10%を占めており、がん患者さん全体の約6%に見られる症状です。

がん性腹水が発生しやすいがんの種類として、以下が挙げられます

| がんの種類 | 特徴 |

|---|---|

| 卵巣がん | 最も頻度が高く、化学療法の効果が期待できるケースが多い |

| 胃がん | 特にスキルス胃がんで腹膜播種を伴いやすい |

| 大腸がん | 進行時に腹膜播種として現れることがある |

| 膵臓がん | 予後不良で腹水管理が重要 |

| 肝臓がん | 肝機能低下により門脈圧亢進を引き起こす |

がん性腹水が溜まるメカニズムの詳細解説

腹膜播種による腹水の発生

がん性腹水の最も主要な原因は「腹膜播種」です。腹膜播種とは、がん細胞が腹膜に種を撒くように散らばって転移する状態を指します。

腹膜播種が起こるメカニズムは以下の通りです:

1. がんが原発臓器の壁を突き破り、腹腔内に露出する

2. がん細胞が腹腔内に散らばり、腹膜に付着する

3. 腹膜に付着したがん細胞が増殖し、炎症を引き起こす

4. 炎症により血管透過性が亢進し、体液が腹腔内に漏れ出す

最新の研究では、卵巣がん細胞が分泌するエクソソームが腹膜の主要構成細胞である中皮細胞を細胞死に誘導し、腹膜播種性転移を促進することが明らかになっています。

肝転移による門脈圧亢進

がんが肝臓に転移すると、肝臓の機能が低下し、血液を肝臓に運ぶ門脈の圧力が上昇します。この門脈圧亢進により、以下の現象が起こります:

・血管内の圧力上昇により体液が血管外に漏れ出す

・アルブミンなどの血漿タンパク質の合成が低下し、血漿浸透圧が下がる

・体液の保持能力が低下し、腹腔内に水分が蓄積する

リンパ系の機能障害

がんがリンパ節に転移したり、リンパ管を圧迫したりすると、リンパ液の循環が妨げられます。リンパ系は体内の余分な水分を回収する重要な役割を担っているため、この機能が低下すると腹水が溜まりやすくなります。

「自分の判断は正しいのか?」と不安な方へ

がん治療。

何を信じれば?

不安と恐怖で苦しい。

がん治療を左右するのは

治療法より“たった1つの条件”です。

まず、それを知ってください。

がん専門アドバイザー 本村ユウジ

がん性腹水の症状と診断

主な症状

がん性腹水は徐々に進行するケースが多く、初期段階では気付きにくい傾向があります。主な症状として以下が挙げられます:

・腹部膨満感や重さ

・ウエスト周りがきつくなる

・便秘や食欲不振

・悪心・嘔吐

・呼吸困難(腹水により横隔膜が圧迫される場合)

・下肢浮腫

・全身倦怠感

腹水の量が多くなると、内部の圧力上昇により臍が突出したり扁平になったりすることもあります。がん性腹水患者さんの60%に何らかの不快症状が認められるとされています。

診断方法

腹水の診断には以下の検査が用いられます:

・腹部超音波検査:数百ml程度の腹水でも検出可能

・CT検査:腹水の存在と腹膜の状態を詳しく観察

・MRI検査:軟部組織の詳細な評価

・腹水穿刺検査:腹水の性質や細胞成分を分析

理学所見や自覚症状から診断するには、1,000~1,500ml程度の腹水貯留が必要とされています。

がん性腹水の治療法

利尿剤による治療

軽度から中等度の腹水に対して効果的な治療法です。利尿剤により腎臓のろ過機能が促進され、体内の余分な水分が尿として排出されます。

肝転移による漏出性腹水の場合、スピロノラクトン50~100mgとフロセミド20~40mgの併用が推奨されています。ただし、電解質バランスの乱れや血圧低下などの副作用に注意が必要です。

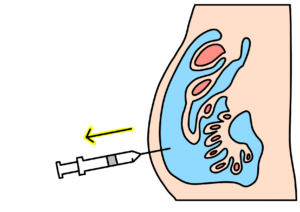

腹水穿刺ドレナージ

腹部にカテーテルを挿入し、直接腹水を体外に排出する治療法です。症状の早急な緩和が可能ですが、以下の点に注意が必要です:

・一時的な処置であり、腹水が再び溜まる可能性がある

・腹水中の栄養素も同時に失われる

・血圧低下や腎機能低下のリスクがある

腹腔静脈シャント

腹腔と静脈の間にチューブを留置し、腹水を直接血管内に流す治療法です。持続的に腹水を排出できるため、頻繁な腹水穿刺が必要な患者さんに適しています。

腹水濾過濃縮再静注法(CART)

腹水を体外に取り出し、濾過濃縮してアルブミンなどの有用な成分を回収し、体内に戻す方法です。最近の技術的進歩により、KM-CARTという改良型も開発されています。

CARTの利点:

・栄養成分の損失を最小限に抑制

・低侵襲かつ短時間での症状緩和

・在宅も含めた様々な医療現場で実施可能

抗がん剤効果について

がん性腹水に対する抗がん剤治療は、がん細胞を直接攻撃して縮小させることで腹部膨満感を改善する治療法です。特に卵巣がんでは化学療法の効果が著しく発揮され、腹水の緩解が多く見られます。

近年注目されているのが腹腔内化学療法です:

・パクリタキセルの腹腔内投与により、静脈投与の10~1,000倍の濃度を腹腔内で維持

・薬剤が腹腔内に3日間以上有効濃度で留まる

・全身への副作用を最小限に抑制

がん性腹水の余命について

がん性腹水が確認された場合の予後については、以下の点を理解しておくことが重要です

一般的な予後の目安

がん性腹水は進行がんの症状として現れることが多く、一般的に予後は厳しいとされています。研究報告によると:

・大腸がんで腹水が溜まった場合の平均生存期間は14.3~14.5ヶ月(中国の研究、2020年)

・腹水を伴う終末期がん患者さんでは1~2ヶ月程度とされることが多い

ただし、これらの数値はあくまで統計的なデータであり、実際の患者さんの予後は以下の要因によって大きく左右されます。

・原発がんの種類と進行度

・患者さんの全身状態

・治療への反応性

・合併症の有無

がんの種類別の特徴

卵巣がんの場合:

・ステージⅢ期の5年生存率:45.1%

・ステージⅣ期の5年生存率:27.8%

・化学療法への反応が良好なケースが多い

消化器がんの場合:

・腹水のコントロールが困難なことが多い

・全身状態の低下が急速に進行しやすい

予後改善への取り組み

適切な緩和ケアによって予後が改善するとの研究報告があります。緩和ケアは抗がん剤治療と並行して早期から開始されるべきものとされており、患者さんの苦痛を軽減し、生活の質を向上させることが可能です。

最新の治療アプローチ

腹腔内化学療法の進歩

2024年の最新の研究では、パクリタキセルの腹腔内投与法が胃がんや膵がんで試みられ、全身状態の良い患者さんでは腹水の制御が可能になってきています。

腹腔内化学療法の特徴:

・抗がん剤が腹腔内全体に高濃度で分布

・全身への副作用が少ない

・90歳代の高齢者でも実施可能

免疫療法との併用

近年、腹水治療と並行して免疫細胞療法を検討するケースが増えています。免疫療法は体の負担を少なくしながら、がん細胞のみを攻撃する治療法として注目されています。

遺伝子治療の可能性

腹膜播種の原因となる遺伝子異常(KRAS、TP53など)に直接アプローチする遺伝子治療が、新たな治療選択肢として研究されています。

日常生活での対処法

食事療法

・塩分制限:1日6g以下を目標

・タンパク質の適切な摂取

・水分管理:医師の指示に従った制限

症状緩和のための工夫

・ゆったりとした衣服の着用

・少量頻回の食事

・適度な安静と軽い運動のバランス

医療機関選択の重要性

がん性腹水の治療には専門的な知識と経験が必要です。以下の点を考慮して医療機関を選択することが重要です:

・腹水治療の実績と経験

・CART(腹水濾過濃縮再静注法)の実施可能性

・腹腔内化学療法への対応

・緩和ケアチームの充実

・患者さんの希望に応じた柔軟な治療対応

まとめ

がん性腹水は、腹膜播種、肝機能低下、リンパ系機能障害など複数のメカニズムによって発生します。症状は腹部膨満感から呼吸困難まで多岐にわたり、患者さんの生活の質に影響を与えます。

治療法は利尿剤、腹水穿刺、腹腔静脈シャント、CARTなど多様な選択肢があり、最近では腹腔内化学療法や免疫療法も注目されています。予後については個人差が大きく、適切な治療により症状の改善や生活の質の向上が期待できます。