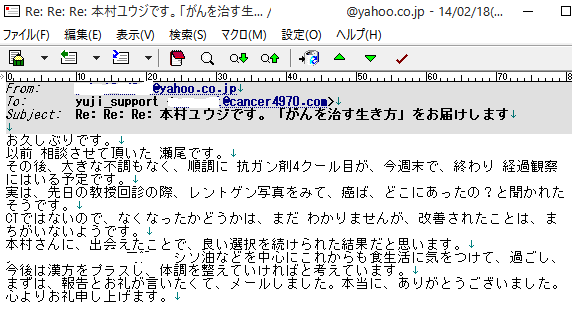

【サイト内 特設ページ】

がんを治すために必要なことは、たった1つです。

詳しくはこちらのページで。

→がんを治すための「たった1つの条件」とは?

電解質異常とは何か

電解質異常とは、血液中のナトリウム(Na)、カリウム(K)、カルシウム(Ca)などのミネラルバランスが崩れた状態を指します。これらの電解質は、細胞の正常な機能を維持するために重要な役割を果たしています。

がん患者さんでは、腫瘍そのものやがん治療の影響により、様々な電解質異常が起こりやすくなります。これらの異常は、患者さんの生活の質を下げるだけでなく、治療の継続を困難にする場合もあります。

特に注意が必要なのは、低ナトリウム血症と高カルシウム血症です。これらは、がん患者さんに最も頻繁に見られる電解質異常の代表例です。

低ナトリウム血症の症状と原因

低ナトリウム血症は、血液中のナトリウム濃度が136mEq/L未満になった状態です。がん患者さんにおいて最も多く見られる電解質異常で、入院患者さんの4%から47%に発生するとされています。

低ナトリウム血症の症状

症状の現れ方は、ナトリウム濃度の低下の程度と速度によって異なります。軽度の場合は症状が現れないこともありますが、以下のような症状が見られることがあります。

- 頭痛

- 吐き気・嘔吐

- 倦怠感

- 錯乱状態

- 食欲不振

- 筋力低下

重度の低ナトリウム血症では、痙攣や意識障害、昏睡などの危険な症状が現れることもあります。ナトリウム濃度が115mEq/L以下になると、生命に関わる状況となる可能性があります。

がん患者さんにおける低ナトリウム血症の原因

がん患者さんで低ナトリウム血症が起こる主な原因は以下のとおりです。

| 原因分類 | 具体的な原因 |

|---|---|

| 腫瘍に関連したもの | SIADH(抗利尿ホルモン不適合分泌症候群)、副腎転移による副腎不全 |

| 治療に関連したもの | 化学療法薬(ビンクリスチン、シクロホスファミドなど)、利尿薬 |

| その他の要因 | 嘔吐による水分・電解質の喪失、過度の水分摂取 |

【サイト内 特設ページ】

がんを治すために必要なことは、たった1つです。

詳しくはこちらのページで。

→がんを治すための「たった1つの条件」とは?

SIADH(抗利尿ホルモン不適合分泌症候群)について

SIADHは、がん患者さんの低ナトリウム血症の最も重要な原因の一つです。これは、抗利尿ホルモン(バソプレシン)が不適切に分泌され続けることで起こります。

SIADHを起こしやすいがんの種類

特に以下のがんでSIADHが発生しやすいとされています。

- 肺がん(特に小細胞肺がん)

- 膵がん

- 前立腺がん

- 血液がん(白血病、リンパ腫)

SIADHの特徴

SIADHでは以下の特徴が見られます。

- 浮腫(むくみ)がない

- 脱水症状がない

- 腎機能、副腎機能、甲状腺機能は正常

- 血液の浸透圧に対して尿の浸透圧が不適切に高い

高カルシウム血症の症状と原因

高カルシウム血症は、血液中のカルシウム濃度が10.4mg/dL(総カルシウム)または5.2mg/dL(イオン化カルシウム)を上回った状態です。がん患者さんの20~30%に発生し、特に進行がんの患者さんでよく見られます。

高カルシウム血症の症状

高カルシウム血症の症状は、「石、骨、溝、精神」という覚え方があります。

- 石:腎結石、多尿

- 骨:骨痛、筋力低下

- 溝:便秘、食欲不振、嘔吐

- 精神:うつ状態、錯乱、記憶力低下

重度の場合は、不整脈や心停止などの生命に関わる症状が現れることもあります。

がん患者さんにおける高カルシウム血症の原因

がん患者さんの高カルシウム血症には主に2つのメカニズムがあります。

| メカニズム | 説明 | 関連するがん |

|---|---|---|

| PTHrP関連性 | 腫瘍が副甲状腺ホルモン関連ペプチド(PTHrP)を分泌 | 肺がん、腎がん、乳がん、頭頸部がん |

| 骨破壊性 | 骨転移により骨からカルシウムが放出 | 乳がん、肺がん、腎がん、多発性骨髄腫 |

【サイト内 特設ページ】

がんを治すために必要なことは、たった1つです。

詳しくはこちらのページで。

→がんを治すための「たった1つの条件」とは?

電解質異常の診断と検査

電解質異常の診断には、血液検査と尿検査が中心となります。定期的な検査により、早期発見と適切な管理が可能になります。

必要な検査項目

- 血清電解質(ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム)

- 血清・尿浸透圧

- 腎機能検査(クレアチニン、BUN)

- 甲状腺機能検査

- 副腎機能検査

SIADHが疑われる場合は、バソプレシンの測定や水制限試験が行われることもあります。

電解質異常の治療と管理

低ナトリウム血症の治療

治療は症状の重症度と発症の急性度によって決まります。

軽度から中等度の場合

- 水分制限(1日500~1000mL程度)

- 原因薬剤の中止または変更

- 塩分摂取の調整

重度の場合

- 高張食塩水の慎重な投与

- バソプレシン受容体拮抗薬(トルバプタンなど)

- 利尿薬と生理食塩水の併用

急速な補正は浸透圧性脱髄症候群という合併症を起こす危険があるため、1日あたり8mEq/L以下の速度で慎重に行います。

高カルシウム血症の治療

高カルシウム血症の治療は段階的に行われます。

急性期の治療

- 生理食塩水による大量輸液

- ループ利尿薬の使用

- ビスホスホネート製剤(ゾレドロン酸など)

慢性期の管理

- 原疾患(がん)の治療

- デノスマブなどの骨吸収抑制薬

- カルシウム摂取の制限

- 定期的なモニタリング

日常生活での注意点

水分管理

低ナトリウム血症やSIADHの患者さんでは、医師から指示された水分制限を守ることが重要です。一般的には体重1kgあたり15~20mLの範囲で制限されることが多いです。

食事の工夫

高カルシウム血症の患者さんでは、カルシウムを多く含む食品(乳製品、小魚など)やビタミンDを多く含む食品の摂取を控える必要があります。

症状の観察

以下のような症状が現れた場合は、すぐに医師に連絡することが大切です。

- 頭痛や吐き気の悪化

- 意識がぼんやりする

- 筋力低下や歩行困難

- 痙攣

- 尿量の著明な変化

予防と早期発見

電解質異常の予防と早期発見には、定期的な血液検査が不可欠です。がん治療中は、治療開始前と治療中に定期的に電解質の測定を行います。

高リスク患者さんの特徴

- 肺がん、特に小細胞肺がんの患者さん

- 骨転移のある患者さん

- 化学療法を受けている患者さん

- 高齢の患者さん

- 腎機能障害のある患者さん

医療従事者との連携

電解質異常の管理には、がん専門医、内分泌専門医、腎臓専門医などとの連携が重要です。患者さんやご家族も、症状の変化を注意深く観察し、医療チームと情報を共有することが大切です。

また、薬剤師との相談により、電解質異常を起こしやすい薬剤の情報を得ることも有用です。

最新の治療法

近年、電解質異常の治療において新しい薬剤が登場しています。

バソプレシン受容体拮抗薬

SIADHに対するトルバプタンやコニバプタンなどの薬剤は、水分制限が困難な患者さんに対して有効な選択肢となっています。

デノスマブ

高カルシウム血症に対して、従来のビスホスホネート製剤に加えて、デノスマブという新しい薬剤も使用されるようになりました。

予後と生活の質

電解質異常は適切な治療により改善可能ですが、原疾患であるがんの治療と並行して行う必要があります。早期発見と適切な管理により、患者さんの生活の質を維持し、がん治療を継続することが可能になります。

特に軽度の電解質異常では、適切な管理により症状を予防し、正常な日常生活を送ることができます。

参考文献・出典情報

- MSDマニュアル プロフェッショナル版 - 低ナトリウム血症

- MSDマニュアル プロフェッショナル版 - 高カルシウム血症

- Electrolyte disorders associated with cancer - PubMed

- Electrolyte Disorders Associated With Cancer - Advances in Chronic Kidney Disease

- Electrolyte disorders in cancer patients: a systematic review

- SIADH.JP - 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群がよくわかるサイト

- 難病情報センター - 下垂体性ADH分泌異常症

- An Overview of the Management of Electrolyte Emergencies and Imbalances in Cancer Patients - PMC

- Electrolytes disturbances in cancer patients - PubMed

- MSDマニュアル プロフェッショナル版 - ADH不適合分泌症候群