こんにちは。がん専門のアドバイザー、本村ユウジです。

卵巣がんは、婦人科がんの中でも特に予後に注意が必要ながんとして知られています。

欧米では以前から発生率・死亡率ともに高い病気として認識されてきました。一方、日本は長年、卵巣がんの発生率が比較的低い国とされていました。

しかし、女性のライフスタイルや価値観の変化に伴い、日本でも卵巣がんの患者さんは増加傾向にあります。現在では欧米に近い水準まで増えてきているのが実情です。

この記事では、卵巣がんのステージ別5年生存率、10年生存率、再発率について、2025年時点の最新データをもとに詳しく解説します。

卵巣がんが増加している背景と発生メカニズム

卵巣がんの発生は、排卵と密接に関連していることが分かっています。

卵巣から周期的に卵子が飛び出す排卵のたびに、卵巣の表面が傷つけられ、その部分が修復されます。一般的に12~15歳から排卵を伴う月経が始まり、45~50歳までの間に約400回もの排卵を繰り返します。

この損傷と修復を毎月繰り返していく過程で、卵巣表面(表層上皮)の細胞が異常に増殖していくことが、卵巣がんの主な発生メカニズムです。

つまり、継続的な排卵が卵巣がんの危険因子となるのです。

出産回数の減少と卵巣がんリスクの関係

1960年代ごろまでの日本女性は、現代と比較して若い年齢(20歳代前半)で出産し、出産回数も多い傾向にありました。5、6回以上の出産も珍しくありませんでした。

一方、現代の日本女性は初産年齢が遅くなり、出産回数も減少しています。妊娠・出産期間中は排卵が停止するため、出産回数が少ないということは、それだけ生涯の排卵回数が多くなることを意味します。

このため、排卵の機会が増加し、卵巣がんになる人が増えていると考えられています。

欧米では、18歳前後からほとんどの女性が低用量ピル(無排卵状態を保つ薬)を服用しており、このことが卵巣がんの発生率抑制に貢献しています。

出産回数が少なく、低用量ピルの使用率も低い日本女性は、卵巣がんのリスクが高い状況にあり、今後も増加していくことが予想されます。

卵巣がんにかかる年代のピークは50~60歳ですが、20~30歳代での発症も決して珍しくありません。

卵巣がんの診断方法とステージ分類の特徴

卵巣がんは、腹部の奥深いところにできるため、子宮頸がんのように外から直接組織を採取することができません。

そのため、内診や画像診断(経膣超音波検査、MRI、CT検査)、腫瘍マーカー(CA125、CA19-9など)の測定結果を総合的に評価して、良性か悪性かの判断を行います。

進行期についてはある程度推測できますが、子宮体がん(子宮内膜がん)と同様に、手術を行って摘出した腫瘍や臓器の病理検査を実施しなければ、正確な判断はできません。

外から組織を採取することのできない卵巣に関しては、0期(上皮内がん)という分類は存在しません。

卵巣がんの進行期は、国際産婦人科連合(FIGO)の分類に基づき、Ⅰ期からⅣ期までの4段階に分類されます。Ⅳ期以外は、それぞれa、b、cの3段階に細分化されています。

「自分の判断は正しいのか?」と不安な方へ

がん治療。

何を信じれば?

不安と恐怖で苦しい。

がん治療を左右するのは

治療法より“たった1つの条件”です。

まず、それを知ってください。

がん専門アドバイザー 本村ユウジ

卵巣がんのステージ別5年生存率と10年生存率

ここでは、卵巣がんのステージ別の5年生存率と10年生存率について、詳しく見ていきます。

ステージⅠ期の生存率と予後

ステージⅠ期は、がんが卵巣のみに存在している状態です。

Ⅰa期は、がんが卵巣の片側のみに限局している状態を指します。Ⅰb期は、両側の卵巣にがんが存在する状態です。Ⅰc期は、卵巣表面への浸潤がみられたり、卵巣の皮膜が破れていたり、腹水や腹腔洗浄液中にがん細胞が認められる状態を指します。

| ステージ | 状態 | 5年生存率 | 10年生存率 |

|---|---|---|---|

| Ⅰa期 | 片側の卵巣のみにがんが限局 | 95%以上 | 90%前後 |

| Ⅰb期 | 両側の卵巣にがんが存在 | 60~80% | 55~75% |

| Ⅰc期 | 卵巣表面への浸潤や皮膜破綻あり | 60~80% | 55~75% |

Ⅰa期とⅠb期・Ⅰc期では、生存率に大きな違いがあります。Ⅰa期で発見され適切な治療を受けた場合、予後は良好です。

Ⅰ期全体の再発率は約10~20%とされており、特にⅠc期では再発のリスクが高くなります。再発は治療後2~3年以内に起こることが多いため、この期間の経過観察が重要です。

ステージⅡ期の生存率と予後

ステージⅡ期は、がんが卵巣の周囲に広がっている状態です。

具体的には、子宮や卵管、そのほかの骨盤内の臓器(直腸、膀胱など)に転移している段階を指します。ただし、がんの広がりは骨盤内に限定されています。

| ステージ | 状態 | 5年生存率 | 10年生存率 |

|---|---|---|---|

| Ⅱ期 | 骨盤内臓器への転移あり | 50~75% | 40~65% |

Ⅱ期の再発率は約30~40%です。再発の多くは腹膜播種として現れることが多く、治療後の定期的な画像検査と腫瘍マーカーの測定が欠かせません。

ステージⅢ期の生存率と予後

ステージⅢ期は、がんが骨盤内からさらに広がった状態です。

上腹部の腹膜に転移している、または後腹膜リンパ節(大動脈周囲リンパ節、骨盤リンパ節など)に転移が認められる段階を指します。

| ステージ | 状態 | 5年生存率 | 10年生存率 |

|---|---|---|---|

| Ⅲ期 | 上腹部腹膜または後腹膜リンパ節への転移 | 30~40% | 20~30% |

Ⅲ期の再発率は約50~60%と高く、予後に影響を与える重要な因子となっています。初回治療でどれだけ腫瘍を減量できるかが、その後の経過を左右します。

ステージⅣ期の生存率と予後

ステージⅣ期は、がんが肝臓や肺など、腹腔以外の遠隔臓器に転移した状態です。

胸水中にがん細胞が認められる場合もⅣ期に分類されます。

| ステージ | 状態 | 5年生存率 | 10年生存率 |

|---|---|---|---|

| Ⅳ期 | 遠隔臓器への転移あり | 10~15% | 5~10% |

Ⅳ期の再発率は約70~80%と高い数値を示しており、治療は延命と症状緩和を主な目的とすることが多くなります。

ただし、近年は分子標的薬(PARP阻害薬など)や免疫チェックポイント阻害薬などの新しい治療法の登場により、一部の患者さんでは従来より良好な経過が得られるケースも出てきています。

卵巣がんのステージ診断には手術が必要

進行期分類は治療方針を決定するうえで重要であり、正確な診断が必要不可欠です。

そのためには、診断する材料(臓器または組織)を採取する必要があります。

医師によっては、肉眼的にがんが卵巣にとどまっているという判断や、技術的な理由から、子宮と卵巣、卵管、大網の一部だけを摘出する手術を行うことがあります。

こうした方法は、かつては基本手術とされていましたが、これでは診断が不十分になる可能性があります。たとえば、実際にはⅢ期であるのにⅠ期と診断されてしまうといった問題が起こり得ます。

現在は正確な診断をするため、より広範囲の手術(ステージング手術)が推奨されています。

ステージング手術の内容

正確なステージ診断のためのステージング手術では、以下のような検査・処置が行われます。

- 腹腔内の詳細な観察

- 腹水または腹腔洗浄液の細胞診

- 両側の卵巣・卵管の摘出

- 子宮の摘出

- 大網(胃から垂れ下がる脂肪組織)の切除

- 骨盤内および傍大動脈リンパ節の生検または郭清

- 腹膜の複数箇所からの生検

- 虫垂の切除(粘液性がんの場合)

このような徹底した手術により、正確なステージ診断が可能になり、適切な術後治療(化学療法の必要性など)を判断することができます。

卵巣がんの生存率が低い理由

卵巣がんは、婦人科がんの中でも最も予後が厳しいとされてきました。その理由について、詳しく見ていきます。

早期発見が困難な解剖学的理由

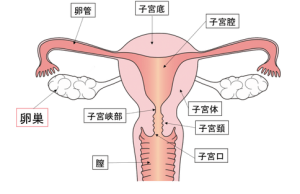

卵巣は、通常は親指の頭くらいの大きさで、子宮の左右に1個ずつ付いています。下腹部の奥深く、骨盤の内側に納まっており、通常は外から触れることができません。

卵巣で発生したがん細胞が増殖すると、卵巣は膨らみます。場合によっては大人の頭ほどの大きさになることもあります。

また、腹水がたまっていることも多く、お腹だけが膨らんだ「カエル腹」と呼ばれる状態になることがあります。

症状が出にくい特徴

卵巣は腹腔内にあるため、腫瘍が小さいうちは自覚症状がほとんどありません。

初期のうちは無症状であることが多く、症状が現れたときにはすでに進行していることが少なくありません。

| ステージ | 主な症状 |

|---|---|

| 早期(Ⅰ~Ⅱ期) | ほとんど無症状、またはお腹の張り、下腹部の違和感程度 |

| 進行期(Ⅲ~Ⅳ期) | 腹部膨満、腹痛、食欲不振、息切れ、頻尿など |

検診方法の限界

子宮頸がんには有効な検診方法(細胞診)がありますが、卵巣がんには確立された検診方法がありません。

経膣超音波検査や腫瘍マーカー(CA125)を用いた検診も行われていますが、早期がんの検出率は十分とは言えません。

また、手術前に細胞診や組織診を行うことが困難であることも、診断を難しくしている要因です。

発見時の進行度

これらの理由から、卵巣がんの患者さんの約半数は、Ⅲ期、Ⅳ期といった進行した状態で医療施設を受診します。

| 診断時のステージ | 割合 |

|---|---|

| Ⅰ期 | 約20~25% |

| Ⅱ期 | 約10~15% |

| Ⅲ期 | 約45~50% |

| Ⅳ期 | 約10~15% |

このように、診断時にすでに半数以上の患者さんが進行がんである点が、卵巣がん全体の5年生存率や10年生存率を低くしている主な理由です。

卵巣がんの再発に関する知識

卵巣がんは、初回治療で完全に腫瘍を取り除けたように見えても、再発する可能性があります。

再発のパターン

卵巣がんの再発は、以下のようなパターンで起こります。

- 腹膜播種:腹膜に再びがんが現れる(最も多い)

- リンパ節再発:リンパ節にがんが再発する

- 遠隔転移:肝臓、肺、骨などに転移する

再発の時期

卵巣がんの再発は、治療後2~3年以内に起こることが最も多いですが、5年以降に再発するケースもあります。

そのため、治療後5年間は特に注意深い経過観察が必要であり、その後も定期的なフォローアップが推奨されます。

再発の診断方法

再発の診断には、以下の方法が用いられます。

- 腫瘍マーカー(CA125など)の定期測定

- CT検査、MRI検査などの画像診断

- PET-CT検査(必要に応じて)

- 内診・触診

特に腫瘍マーカーCA125の上昇は、再発の早期発見に役立つことがあります。

卵巣がんの予後を改善するための取り組み

卵巣がんの予後を改善するため、医療現場では様々な取り組みが行われています。

初回治療の徹底

卵巣がんの予後を左右する最も重要な因子の一つが、初回手術での腫瘍減量の程度です。

可能な限り目に見える腫瘍をすべて切除する「完全減量手術」を目指すことが、予後改善につながることが分かっています。

術後化学療法の進歩

卵巣がんの標準的な化学療法は、プラチナ製剤(カルボプラチンまたはシスプラチン)とタキサン系薬剤(パクリタキセル)の併用療法です。

近年は、分子標的薬であるベバシズマブ(アバスチン)の追加や、PARP阻害薬(オラパリブ、ニラパリブなど)の維持療法により、一部の患者さんで無増悪生存期間の延長が得られています。

遺伝子検査の活用

卵巣がんの約15~20%は、遺伝性(主にBRCA1/2遺伝子変異)が関係しています。

遺伝子検査により遺伝子変異が確認された場合、PARP阻害薬がより効果的であることが分かっており、個別化医療の実現につながっています。

卵巣がん患者さんが知っておくべきこと

卵巣がんと診断された場合、以下の点について理解しておくことが大切です。

セカンドオピニオンの重要性

卵巣がんの治療は複雑であり、治療方針によって予後が変わることがあります。納得できる治療を受けるため、セカンドオピニオンを求めることも選択肢の一つです。

専門施設での治療

卵巣がんの治療経験が豊富な婦人科腫瘍専門医や、がん診療連携拠点病院での治療を検討することも重要です。

特に進行がんの場合、手術の技術や術後管理の質が予後に影響します。

生活の質(QOL)への配慮

卵巣がんの治療は、手術による身体的な影響や、化学療法による副作用など、生活の質に影響を与える可能性があります。

医療チームと十分にコミュニケーションを取り、副作用対策や心のケアについても相談することが大切です。